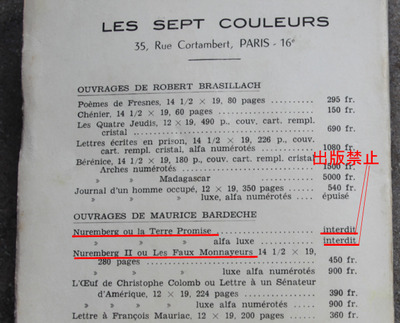

1948年フランスで『ニュルンベルク、または約束の地』は出版禁止となり、

著者のバルデシュは投獄された

(1948年)

私はドイツを弁護しようというのではない。真実の弁護をしたいのだ。果たして真実というものが実在するのかどうかは知らないし、多くの人が私にそのようなものなど存在しないと論証しようとする。しかし私は嘘が実在することを知っている。史実がシステマティックに歪曲されていることを知っている。かれこれ三年間にわたって私達は、歴史改竄のただ中に生きているのだ。改竄の行い方は巧妙だ。人間の想像力を刺激してその助けを借りることを基本としている。まず初めに“あなた方はこうしたことに苦しんだのですよ”と説く。続いて“あなた方を苦しめたこうしたことを決して忘れてはなりません”と諭す。このやり方に見合う哲学すら発明された。それによれば、私達が実際に過去どのような存在だったのかなど、まるで重要ではなく、唯一価値があるのは、私達に対して持たれていたイメージなのだそうだ。この置換こそが唯一の事実なのだとこの哲学は言う。かくしてロスチルドグループは形而上学的存在に昇華された。

私はといえば、愚かにも真実を信じ続けている。結局最後には真実が勝利するのではないか、真実は私達に与えられたイメージに対してさえ勝利するのではないかと信じている。レジスタンスが発明した改竄が短命であったことが既にその証拠ではないのか。今日、ブロックにはひびが入り、色は剥げ落ちてきている。広告塔というものには数シーズンの命しかないものだ。そして民主主義によるプロパガンダが三年間にわたって私達[フランス人]について嘘をつき、私達の行なってきたことを歪曲してきたというのに、民主主義がドイツについて語る時、その言葉を信じることができるのだろうか? 民主主義がフランス政府の行為を改竄して説明したのと同じように、ドイツ軍による占領時代についても歪曲して語っていることはありえないのだろうか? 世論は[フランス・レジスタンスが行なった]大粛清に対する評価を修正し始めているが、ニュルンベルクで同じ面々の裁判官によって下された判決に関しても、同様の修正が必要なのではないのか? 少なくともこの疑問を呈することが誠実というものであり、必要なのではないか? 何万というフランス人を断罪した法的措置が偽計だったのならば、何万というドイツ人を断罪したものもまた然りだったとは何故言えないのか? 我々は無関心でいる権利があるのだろうか?

何万という人間[ドイツ人]が、今この瞬間にも、証言を拒否する我々[ドイツ占領時代を体験したフランス人]の卑劣さ、我々の見当違いの同情のために苦しみ、憤慨していることに、私達はこれ以上耐えられるだろうか? 私達が彼等の過去、彼等の声を縛るために押し付ける拘束衣を、彼等は振り払おうとしている。彼等は、我が国の新聞が、我が国の映画が、我が国の作家が嘘をついていることを知っている。彼等は知っており、それを忘れないだろう。彼等が我々に向ける正当な軽蔑の視線を、我々は放っておくのか? この戦争の歴史は、もう一度初めから書きなおさなければいけない。私達はそれを知っている。私達は真実に対して門戸を閉ざすつもりなのか?

私達は彼等[ドイツ軍]が我々の町に入り、我々の家に居を構えるのを目にした。彼等は私達の敵だった。そしてさらに酷なことに、我々の主人だった。しかしだからといって、あらゆる人間に与えられる真実と公正への権利、他の人間から正直に扱われる権利が彼等から奪われていいわけではない。彼等は勇敢に闘った。そして彼等の受け入れたこの戦争の宿命を背負うことになった。今日、彼等の町は破壊し尽された。廃墟に掘った穴に住む彼等には、もはや何一つ残されていない。まるで乞食のように、勝者の施しに頼って生きている。子供達は次々に死んで行き、娘達は異邦人の餌食だ。彼等の絶望は、未だかつて人間の想像し得たあらゆるものを超える。そんな彼等に我々はパンと塩を拒否しようと言うのか? 我々が追放者として扱っているこの物乞い達が、我々となんら変わらない人間だとしたらどうだろう? 我々の手が、彼等のものと変わらずに血で汚れているのだとしたら? 我々の良心に、彼等のものと同じくらいに咎められるべき理由があるのだとしたら? 我々が間違っていたのだとしたら? 我々に嘘がつかれているのだとしたら?

だが実際に勝者は、このニュルンベルク裁判という控訴不可能な判決を土台に、我々にドイツと対話をするか、あるいは対話を完全に拒否するかを選ぶよう要求しているのだ。エホバの剣を強奪した勝者は、ドイツ人を人間の土地から追放した。勝者はドイツが崩壊するだけでは飽き足らなかった。ドイツ人は敗者であるだけでない。彼等はただ普通の敗者ではないのだ。彼等の敗北は、〈悪〉の敗北を意味しなければならなかった。彼等が野蛮人であったことが教えられなければならない。野蛮人とは、ドイツ人を指すことを。彼等の身に起きたこと、大洪水の日のごとく絶望のどん底に突き落とされたこと、ゴモルのように彼等の国が大地に飲み込まれ、彼等だけが廃墟の只中呆然と、世の終焉の如き世界にさまよえる民として取り残されたこと、そうしたことはすべてめでたい結末なのだと子供達に語って聞かせるように、彼等に訓じなければならないのだ。それは正当な天罰なのだから。ドイツ人達が廃墟の上にしゃがんで胸を掻き毟るのは、当然の報いなのだ。何故ならば彼等は悪魔だったのだから。悪魔の町が破壊され、悪魔の女子供が征伐されるのは正しいことである。こうして世界中の国々のラジオが、世界中の国々の報道機関が、世界隅々からの何百万という声が一つ残らず、一つの例外も無しに、廃墟のうえにしゃがむ人間達に向って、何故彼等が悪魔だったのかを説明し始めたのだ。

本書はこれら神から見放された人々に向けられたものである。すべての人間が勝者の判決を盲目に受け入れたわけではないことを、彼等に知ってもらうために。控訴の日はまもなく訪れるだろう。武力頼みに生まれた裁判の判決の命は短い。政治的日和見主義と恐怖が既にこれらの判決を撤回しつつある。だがドイツとドイツ国家社会主義に対する私達の見解は、この偶然の一致とは無関係に生まれたものである。私達が本書を記す唯一の目的は、十五年を経た後も、恥じ入ることなく読むことができるものを著すことにある。ドイツ軍やドイツ国家社会主義労働者党が犯罪を犯したことを発見した場合、私達は当然これを犯罪と呼ぶだろう。しかし彼等が詭弁と嘘をもとに断罪されていることを発見した場合には、その詭弁と嘘とを告発するつもりである。すべてがあまりに舞台の照明効果に似ている。限られた情景にスポットが集中し、残りのすべては闇に包まれたままだ。そろそろ会場の明かりを灯し、観客の表情を読み解く時が来た。

***

前置きとしてまず、ドイツに対して、あるいは正確には国家社会主義[一般に蔑称を用いてナチズムと呼ばれる]に対して行なわれたこの裁判の根拠が、一般に考えられているよりも遙かに甚大なものであることを断っておこう。ただしそれは、一般に主張されている[道徳的]意味からではない。事実は実際には言われているよりも遙かに凄惨で、判決の裏に隠れる論拠と動機は、勝者にとって遙かに恐ろしいなものなのである。

勝者側の検察と世論とは、自分達こそが文明を代弁しており、だからこそ判事の役を務めることができるのだと主張している。それが公式の解釈である。しかしそれはまた公式の詭弁でもあるのだ。これではまさに今から討議しようとしている議題を、はなから確かな基本原則にしていることになる。どちらの陣営が文明を代弁していたのかは、ドイツと連合国との間の裁判が決着した時にはじめて判断できるのであり、裁判の当初から宣言できることでもなければ、ましてや当該者の一人が自称できることでもない。「我々のラジオはかれこれ[戦時中の]四年間にわたってお前達が野蛮人であることを繰り返し報道してきた。そしてお前達は戦争に負けた。従ってお前達は野蛮である!」かくのごとく幼児的論旨を擁護するために、アメリカ合衆国、イギリス、そしてソ連は、自国の最も有能な法律家を送り込んだのである。ニュルンベルクの生徒達に向ってショウクロス、ジャクソン、そしてルデンコ判事諸氏が、自分達がすべての文明国一致しての義憤を代弁していると口にする時に意味しているのは、この論旨以外のなにものでもない。彼等の言うすべての文明国一致しての義憤とは、まさに彼等のプロパガンダによって生まれ、支えられてきたものであり、彼等の気に入らないあらゆる政治体制に対して意のままに煽ることができるイナゴの大群のようなものなのだから。彼等の手によって事前に用意されていたこの義憤なるものこそが長い間、そして今なお、ドイツ政権に対する糾弾の根底である事実を私達は忘れてはならない。ニュルンベルク裁判の開廷を要求するのも、そしてその進行を支えるのもこの文明国一致しての義憤なるもの以外のなにものでもない。ニュルンベルク裁判の判事達は、この全世界一致する見解なるものの秘書であり、書記でしかない。言ってみれば私達に赤色の眼鏡を押し付けた上で、世界は赤いと主張するようなものだ。これこそが私達の未来を用意する計画である。それによってもたらされる哲学的効果の数々はまだ列挙され尽くされていない。

しかし真実はこれとはまったく異なる。未だ誰も指摘したことのないニュルンベルク裁判の本当の基盤となったものは、恐怖ではないかと私は危惧している。目前に繰り広がる廃墟に対する恐怖、勝者側のパニック。敵側が間違っていたことにしなければならない。万一敵が悪魔でなかったとしたら、何万という白リン弾と破壊された都市の重圧はいったいどれほど計り知れないものとなるだろうか。この勝者の恐怖、絶望こそがニュルンベルク裁判の真の動機なのである。彼等は自分達の手でしでかした事実を目の当たりにして顔を覆い、勇気を奮い起こすために虐殺を聖戦にすり替えることにしたのだ。そして人道の名の下に虐殺を行なう権利を事後発明したのである。殺人鬼から警察に自らを昇格させたわけである。戦争というものはいずれも、犠牲者の数がある一線を超すと必ず〈権利〉のための闘いに変身することを私達は知っている。そしてその場合勝利は、敵の城を陥落させるだけでなく、さらに人々の良心も陥落させなければ完全とは言えないのだ。この観点から見ると、ニュルンベルク裁判とは現代戦争の武器の一つであると言える。この新たな爆撃機がどのようなつくりをしているのかを精査する必要がある。

私達は既に第一次大戦の終了した1918年に同じことを試みたのだが、当時の戦争は高価ではあったが、あくまで純粋な軍事行為に留まったため、ドイツに〈侵略軍〉というババを押し付けるのがせいぜいだった。膨大な数の死者の責任を誰も取ろうとしなかったため、敗者にそれを押し付け、交渉係に敗戦国こそが戦争責任者であるという署名を行わせた。今回の大戦においては、両陣営が無実の市民の大虐殺者となった。もはや敗者に戦争の責任を押し付けるだけでは済まない。戦争行為中に自軍が行なった犯罪を許容するためには、相手側のものが遙かに重篤だったことを発見する必要が絶対にあったのだ。イギリスとアメリカの爆撃機は絶対に救世主の剣に見えなければならなかった。連合軍には選択の余地がなかったのだ。自分達が人類の救世主であるとどんな手を使ってでも厳かに宣言しなければ、彼等はただの殺人鬼になってしまう。もしいつの日か、人々がドイツの残虐行為を信じるのをやめたなら、彼等は壊滅させられた都市の賠償を求めはしないだろうか?

イギリスとアメリカによるドイツの残虐行為プロパガンダ、またやや程度は下がるとしてもソ連による同様のプロパガンダにも、明らかな利害関係がかかっていたのだ。その広報上の重要性にもかかわらず、彼等の流布する説がその最終的な形に定着するのが戦争終期になってからであることを考慮に入れると、このことはますますよく理解できる。

訳注1:あたかもドイツ空軍が先制攻撃したかのように今日まで語られるロンドンとコンヴェントリーへの空爆が、イギリスによる度重なるドイツ本土の戦略拠点ではない市街地への空爆に八ヶ月間我慢をした末の応酬だった事実は、昭和18年に出版された片倉藤次郎著『英米の空爆原理』(アジア青年社)に詳細に記されている:

「問題は1940年に入ってからの爆撃である。この点において我等が回顧して驚くことは1月から5月21日の夜までの五ヶ月の間において英国がドイツの無防備都市を空襲したのは左の通り6回に及んでいる事実である。」

「(……)又5月10日の空襲によって市民の死傷は200余名に上っている。この5月10日から3日間にわたって行われた空爆はほとんどドイツの全土にわたって行われたものであってその回数は71回にもおよび、直接軍事目標に対して行われたものは6回に過ぎず残りの分はことごとく非軍事施設を目標としてのものであった。」

「ドイツは実に8ヶ月の久しい間隠忍に隠忍を重ねて英気の非人道的爆撃に耐えていたのであったが、隠忍が無力と解されて暴行の底止することが無かったのでついに報復空襲を断行するに至ったのである。ドイツ側の採ったこの態度は日本人にはよく理解できるであろう。」

ここでも事実の一部だけを明かし、都合の悪い側面を黙殺することによる改竄が行なわれているわけだ。同様に日本もアメリカによる当時の国際法を無視した民間への空爆に早くから怒り、苦しんだ。

はじめは誰もこのプロパガンダを信じなかった。ラジオは開戦を正当化させようと必死に声を上げた。世論は確かにドイツによる覇権を恐れてはいたが、ドイツが悪魔のように残虐であるなどとは信じていなかった。「ドイツの残虐行為という作り話[第一次世界大戦時のプロパガンダ]には二度と乗らないぞ!」と、将校達はドイツ軍によるフランス占領の最初の数ヶ月間口にしていた。ドイツ軍によるコンヴェントリーとロンドンの空爆が、この賢明な姿勢を台無しにした[訳注1]。さらに続く潜水艦による海中戦、やがては占領地の統治、人質作戦、報復行為のおかげで、ラジオは世論の汚染の第一歩に成功することになる。ドイツ軍とは、力瘤を見せつけることしかしない卑劣な敵だ、立派な国々がいつもドイツに負けるのはそれに対して公正に闘おうとするからだ、彼等は悪魔的だ……。とはいえ、人々はドイツが悪魔だとはまだ思っていなかったし、ドイツ皇帝とディッケ・ベルタ[第一次大戦の際ドイツで開発された巨大榴弾砲]時代のプロパガンダを受け入れたのに過ぎなかった。

ドイツの東部侵略開始と共に、欧州全土でテロ行為やサボタージュ[パルチザン戦]に対する闘いが始った。これはプロパガンダ側を勢いづけた。ドイツは行くところ行くところ暗殺者につきまとわれている。きっと悪魔だからに違いない。ゲシュタポ神話が発明される。ドイツ軍は欧州全土に恐怖政治を広めている、彼等の軍靴は夜闇に響き、監獄は囚人で溢れ、夜明けには処刑の銃声が轟く、という手のものだ。この戦争の意味が次第にはっきりしてきた。欧州大陸の両端で、何百万という人間が奴隷を解放するために闘っていることになったのだ。連合軍の爆撃機は〈リベレイター〉と呼ばれるようになる。この時期にアメリカが参戦した。人々はドイツが悪魔だとはまだ信じていなかったが、この戦争が自由のための聖戦であるという考えを受け付け始めていた。これが人心汚染の第二段階だった。

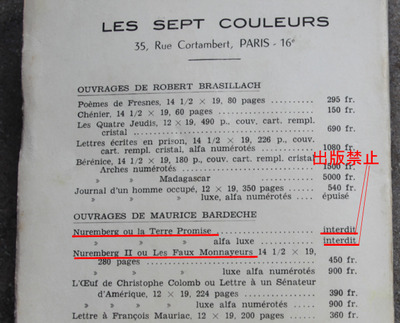

それでもなおこうしたイメージは、今日我々を襲う圧倒的なプロパガンダのレベルには未だ達していなかった。ドイツ軍の東部からの敗走によって、ついにその言葉が発せられた。待ちに待った時が来たのだ。ドイツの敗走軍は廃墟を後に残し、戦争犯罪という言葉が使用されるようになった。1943年10月30日、とうとうそうした犯罪なるものを一般公開することになった。声明が発せられ、その犯罪を罰するための考案を可能にしたのだ。皆が満足した。今度こそドイツ人は正真正銘悪魔となったのだ。彼等が子供達の手首を[二度と武器を持てないように]切り落としているという噂[第一次大戦中の戦争プロパガンダ]は本当だったのだ。ドイツはもはや軍事力の代名詞ではない、野蛮を表しているのだ。この時から世界の文明国は、ドイツに対してあらゆる権利を有するようになったのだ。戦法が不当だからといって空爆で応酬することや、権威主義体制が人道を侵害すると見なすことに納得しない程度の繊細な良心を持った人間はいるものだが、子供を虐殺する民族が徹底的に罰され、すべての軍法上の権利を剥奪されることに異議を唱える者は一人もいなかった。人々はドイツ人は確かに悪魔かもしれないと考えるようになり、人心の汚染は第三段階に達した。ドイツの監獄で日々何が起こっているのかを想像しては憤激するあまり、ドイツの都市に対する空爆中に起こっていることなどまるで目に入らなくなる段階である。

![「彼等が子供達の手首を[二度と武器を持てないように]切り落としているという噂[第一次大戦中の戦争プロパガンダ]は本当だったのだ。」の該当記事です 「彼等が子供達の手首を[二度と武器を持てないように]切り落としているという噂[第一次大戦中の戦争プロパガンダ]は本当だったのだ。」の該当記事です](i/propaganda4.jpg)

このような軍事戦略的環境に人々の意識を誘導することこそが、開戦当初から目標とされていたのだ。人々の意識はこの状態のままに維持されなければらない。この後間もなく、1943年12月から連合軍による空爆の方法が一変することになるだけになおさらだった。連合軍のパイロットは、軍事上の拠点を爆撃の標的とする代わりに、都市をまるごと破壊する絨毯爆撃を実行する命令を受けることになるのだ。世の終末にも比肩し得るそうした都市破壊を正当化するためには、敵側の相応の悪魔性を糾弾する必要があったのだ。それは絶対不可欠であったために、この日からドイツの戦争犯罪を探査する組織が設置されたほどである。彼等の使命は占領軍の第一波の後に付いて現地入りすることだった。ちょうどロシアで装甲軍の進軍を警察隊が追ったのと同じように。この比較は暗示的である。ドイツ軍は清掃し、アメリカ軍は告発をした。どちらも大急ぎだった。こうした調査は周知のように大成功を収めた。1945年1月、それまで誰一人その存在を耳にしたことのなかった種類の強制収容所が発見されたのだ。一瞬にして必要不可欠だった証拠が提供されたわけである。まさに現行犯を抑えたのだ。連合軍のすべての行為を正当化させる人道に対する犯罪の発見。それは写真に収められ、映像として録画され、公表され、まるでボールペンのブランドのように大々的な宣伝を用いて世界中に拡散された。連合軍は道徳戦争に勝利したのだ。これら貴重な資料によってドイツの悪魔性は証明され、かくなるものを発明した民族には、いかなることに対しても不平を唱える権利などもはやなかった。深い静寂のなか、あまりに唐突にヴェールが剥ぎ取られたため、何から何まで本当であるにしてはあまりに話が出来すぎている……!と咎める声は一つとして上がらなかった。

ドイツの有罪性は以上のように、その時期によってそれぞれ異なる理由によって常に糾弾されてきた。そしてなぜか連合軍の空爆が激化するとともに、この有罪性が増大させられていったことが私達の目を引く。この同時進行具合だけを見ても胡散臭い。これほど火急に口実を必要としていた国々による告発が、安々と受け入れられるべきものでないのは、あまりに明白だ。

ここでモンタージュという素晴らしい映像技術の存在を思い出してもらうことは、不要ではないように思われる。この計画を実現させた技術者諸君(そのほとんどがユダヤ人だが)にまずは心からの賞賛を贈った上で、メロドラマのどんでん返しのごとくあまりに都合の良いタイミングで告発材料が出現するこの複雑怪奇な物語を、間近から分析してみようという野望を、私達は抱いている。

かくのごとく仕事に私達は専念したいのである。もちろんこの小品は、礎石でしか有り得ない。主張よりは疑問の方が多く発せられるだろうし、資料よりも分析が多くなるのは致し方ない。だが故意に混沌とした姿で我々に突きつけられた対象を、まずは少しでも整理しようとすることは無意味ではないはずだ。連合軍の任務は実に完璧に遂行されたおかげで、今日誰一人として物事をその正確な名で呼ぼうとはしなくなってしまった。悪魔的だと一緒くたに名指されたものは、時には行為であり、時には人間であり、時には思想だった。そのため、あらゆる思考が恐怖に萎縮し、麻痺したまま、嘘の真綿の中を無気力に、手探りで徘徊するばかりである。時たま真実に出くわすと、悲鳴を上げて逃げ出す。真実は禁止されたからである。本書の考察の目的とはだから、自明性を修復しようとする試みのようなものである。修復作業の対象は事実だけに留まらない。ニュルンベルク裁判はいくつかの原則、いくつかの政治モラルの名の下に判決を下した。これらの判決の一つ一つには裏面が存在する。私達にある未来が提案された。それは過去を断罪することによって定められる未来である。私達はこの未来像も隅々まで検討したいと思うのだ。その原則に対峙したいと思うのだ。このように生まれた新たな倫理感が奇妙な世界、病人のものを思わせる世界、私達の目にはもはや識別のできない弾力性を備えた世界に依拠していることが既に垣間見られるからだ。それはジョルジュ・ベルナノス[フランスの作家]がまさに恐れ、予見していた、ニューヨークのゲットーに住む黒人に似た民族[ユダヤ人]の靴磨き職人が脳内に巡らせる陰険な夢が実現する日に訪れる、異邦人のための世界である。私達はとうとうその日に到達した。私達の意識は麻薬中毒させられた。頭上でキルケの魔法の杖が振られ、私達は全員、ユダヤ人になってしまったのだ。

まずは、この新たな未来都市のアクロポリスをその頂に冠するニュルンベルク裁判を分析することから始めよう。すべての告発はこの裁判に集結し、この裁判から未来の世界が始るのだ。

国際軍事裁判事務局は昨年[1947年]から、ニュルンベルク裁判で速記された議事録の公開を開始した。これは約二十五冊のクォート版から成り、それぞれが五百から七百ページある。フランス語版は現在、特に検察側の資料に対応する十二冊が出ている。この部分だけで十分である。検察側は自分自身の言葉によって判決を下すものであり、弁護側の答弁を知る必要は特にないだろう。

手始めにこの建築物を構成する幾つかの要素を押さえておこう。国際軍事裁判は、1945年8月8日にフランス、米国、イギリス、そしてソ連の協定によって設置された。この協定には裁判の構成、機能、法解釈、及び犯罪と見なされるべき行為のリストを定める法的枠組みが付随していた。1945年8月8日に発表されたこの枠組みによって、それまでの国際法上の文書には言及されていなかった幾つかの行為が犯罪と見なされることを我々は初めて知らされたのだ。被告はこうした行為が犯罪であるとはそれまでどこにも記されていなかったにもかかわらず、当裁判では犯罪行為を犯したものとして返答しなければならなかった。その上、上官命令を執行した者を保護するはずの免責原則は考慮されないことになり、さらにはいくつかの政治組織は政治組織ではなく共同謀議を企む悪人の犯罪組織と見なされ、その結果その組織のメンバーは一人残らず共謀者または犯罪者として扱われ得ることが知らされた。

裁判は1945年10月から1946年10月の一年間にわたって行なわれた。判事はアメリカ人、フランス人、ロシア人の三名とイギリス人の首席裁判官ローレンスであった。検察は四十九名の司法官に補佐された四人の司法長官から成った。大きな事務局が資料の収集と分類作業に携わった。主要起訴事項は、「共同謀議罪」(国家社会主義ドイツ労働者党の創設当時からの活動が共同謀議であると決められた)、「平和に対する罪」(開戦責任の追及)、「戦争犯罪」、及び「人道に対する罪」の四点だった。起訴は検察側が一連の報告を提示する形で行なわれ、その証拠書類は裁判後に刊行された。報道機関が大々的に紹介したため誰もが知るところとなった通り、報告はマイクを通してゆっくりと、一文ずつ区切りながら行なわれ、直ちに通訳された。被告人、弁護人、及び検察側職員はイヤホンを通し、適切な波長を選ぶことによって討議を母語で追うことができたのだ。何よりもこの技術上の超絶技巧が人々の想像力を刺激したものだったが、よく考えると、この裁判において最も驚くべきことは全く別のところにあるのだった。

裁判の司法的外装は完璧に保たれていた。弁護側にはわずかな権利しか認められなかったが、それらは尊重された。何人かの熱の入りすぎた検察補佐が報告事項に対して早急に下そうとした判断は、即座に正された。裁判官は、フランス検察官の報告の内容が不誠実で曖昧であることからこれを中断させ、最後まで傍聴することを拒否した。多くの被告人が不起訴となった。つまり裁判としての形式は完璧であり、これほど議論の余地のある裁判が、これほど正確な形で施行されたことはかつてないほどだった。

だが実際には周知の通り、この新たな現代装置の実態は、土人裁判時代の法解釈を蘇らせたものに過ぎなかったのである。闘いに勝った王様が玉座に腰をおろし、魔術師を呼び集め、足元に座った戦士らの目の前で、敗れた酋長の喉を掻き切る。それ以外のあらゆる細部は、演技に過ぎなかったのではないかと、今では我々は疑っている。裁判から十八ヶ月を経た後には、観客すらこの演出には騙されなくなった。被告が喉を掻き切られた理由は、彼等が闘いに敗れたからに過ぎなかったのだ。彼等が行なったと咎められる残虐行為となんら変わらない酷い行いが、連合軍側の指揮官に対しても咎められることに、正直な人間ならば誰しも気付かざるを得なかった。白リン弾と強制収容所とは五十歩百歩である。ゲーリングに死刑を宣告をするアメリカの裁判が、ルーズベルトに死刑を宣告したかもしれないドイツの裁判よりも権威を持つなどと考える者はいない。どっかりと腰を据えた後に自分のための新たな法をつくる裁判など、原始時代への逆戻りである。キルデリク一世[五世紀メロヴィング朝の王]の時代でさえ、このような形の裁判は避けられた。ローマ軍を破り“敗者に災いあれ!”Vae victisと叫んだガリア人でさえ、自分をソロモン王だとはさすがに見なしていなかった。だがこのニュルンベルク裁判は、まんまと立派な紳士の身なりをした土人裁判を実現させたのだ。そしてこれが私達の未来の文明を定めるプログラムなのである。判事の身なりをし、荘厳な面持ちでイヤホンに聞き入る、猫撫で声で迅速に四ヶ国語の報告書を読み上げる長老面した連中の正体は、土人の王以外の何者でもない。悪夢の仮面舞踏会。氷のような厳粛な沈黙に包まれた法廷の底から絶えず、土人の戦闘リズムが聞こえてくる。清潔でモダンな装いをした未開人。未開人特有の無邪気と無意識から彼等は、知らず知らずのうちに、恐らくは自分でも予見していなかった結果を手に入れることになったのだ。彼等の不誠実な悪意によって、その弁護がほとんど不可能だった連中の名誉が救済される一方、廃墟に身を隠し、敗者、敗北という条件によって却って偉大となった数百万のドイツ人に、彼等に軽蔑の眼差しを向ける権利を与えたのだ。からかい好きのゲーリングはそれを見抜いていた。彼等の一連の判決が、ゲーリング自身のものであった強者の掟に譲歩するものであり、つまりはゲーリングの視点を正当化していることを彼は理解し、判事に変装したゲーリングが、囚人に変装したゲーリングを裁く様を眺めて笑った。

だが私達の関心事は、このコメディー裁判の法的な外面や内面ではない。アメリカの指導者がドイツ人指導者を断罪する行為が政治的な誤りであったことは、今ではアメリカのプレスも含めた世論の多くが認めている。しかしこれも数々の政治的過失のうちの一つに過ぎない。ニュルンベルク裁判が略式裁判のようなものであったことも特に重要な点ではない。むしろ彼等が略式裁判であることに満足しなかったことが何よりも深刻であり、私達が判事らを非難する理由である。彼等があたかも真の判事であるかのように振舞っていること、そのことに私達は異議を唱えるのだ。彼等の弁護団が自分自身について弁護している事実を、私達は攻撃するのだ。まずは、自らを判事と名乗る彼等の主張を確かめてみよう。降伏条約に署名を行なったドイツの為政者を断罪する誤まりを犯したアメリカの為政者を、我々は真実を裁く法廷に召喚するつもりはない。召喚したいのは、玉座に腰を下した〈普遍的良心〉なるものである。彼等は自分達が叡智を代弁していると言う。そこで私達は彼らが叡智であるかのように扱ってみよう。彼等は自分達が法を代弁していると言う。そこで一瞬、彼等が司法官であるかのように扱ってみよう。ショウクロス、ジャクソン判事、ルデンコ諸氏の後に続いて、私達も、この〈新しい法〉の楽園に足を踏み入れてみよう。それは不思議に満ちた地である。

***

この地を無視することは私達には許されない。そのことをまず断っておきたい。この発見の旅は感慨深いものとなるだろう。私達が足を踏み入れようとするその世界は、無視することが許されない、今後私達がその中に生きていくことを定められた世界なのだから。ニュルンベルク裁判の被告人はドイツ人だった。しかし最終的に法的拘束されたのは、私達全員なのだ。今後はニュルンベルク裁判の法解釈に反することを私達が行なった場合、それは犯罪と見なされ、私達はその責任を負わねばならないかもしれないからだ。この裁判は国家の掟を言い渡し、誰一人それを知らなかったとは言えなくなってしまったのだ。二万人のドイツ人が、一度も耳にしたこともないかもしれないケロッグ・ブリアン不戦条約の名において実際に強制収容所行きとなっているのだから、十年後にはニュルンベルク法規定の名において、八万人の中国人が絞首刑にされることも充分あり得るのだ。

〈新しい法〉の楽園の第一のテラスでは、責任というものの概念が一新されている。私達はこれまで自分達の行なった行為に責任を持ちさえすればいいものだと思い、この原則が私達の慎ましい信仰の土台となってきた。ところが今やこの原則は時代遅れとなったのだ。国家の道徳観念の土台を安定させるために、集団責任が適用されるようになった。

とは言え、次の点を確認しておこう。ニュルンベルク裁判の判事達は、一度たりとも全ドイツ国民が国家社会主義政権の行為に対して責任を負っているとは言っていないし、むしろその逆を幾度となく繰り返してきた。全ドイツ国民を断罪しているのが誰かと言うと、それは文明国の世論なのである。彼等がドイツ国民をおぞましいと言うのに対して判事達は冷静を装い、国民総体を公式に断罪することはしない。だが民族権というものは税金のようなものであり、それを課す対象を必要とする。判決を引き出すためには、まず被告が必要だというのに、連行できる相手が指導者層にとどまり、しかもそのリーダーはさっさと自殺してしまったとは、実に忌々しいばかりである。そこで〈新しい法〉は、関係者なるものの規定を行なった。〈犯罪組織〉に所属するあらゆるメンバーが有罪とされることになったのだ。

これほど理性的なことはない。それでいながら難点はここから始るのだ。というのもこれら〈新しい法〉の概念はどれも漠然としており、無限に膨張が可能だからだ。犯罪組織には、どこか探偵小説に通じるものがある。つまり、犯人は結末において初めて明らかになる点だ。だからこそ国家社会主義ドイツ労働者党の幹部は犯罪組織であるのに対して、彼等によく似た共産党の幹部は犯罪組織扱いをされずに済むのである。ところが両党のメンバーは実によく似た気質をしている。用いる手段も同じなら、それを用いる時の熱狂も共通している。そして共に一党独裁体制という同じ目標を掲げている。つまり両グループをその構成要素から、あるいは哲学者の言葉を借りればその本質から区別することはできない。また彼等の行動からの区別も不可能である。歴史家達によれば、共産党の責任者の人命や個人の自由に対する扱いは、国家社会主義党の責任者によるものと似たり寄ったりであったというのだから。それなのに両グループの一方だけを断罪するのは、我々が彼等の首根っこを掴んでいるからであり、もう一方のグループの裁判を行わないのは、そんなことをしたら笑われる恐れがあるからに過ぎないのだと結論するだけの謙虚さが我々にはあるだろうか? この推測は考慮から外すことはできないものである。国際法の効力の及ぶ範囲は、弱小国家か敗戦国に限られている。敗戦国においては犯罪と言われる行為は、強国においては支障と呼ばれるに過ぎない。国際法は、ある種の行為を罰する能力に欠ける点において、そしてそのために真に普遍的な判定を確立できない点において、根本的に民法や刑法とは異なるのだ。言ってみれば日の光に似た法なのである。つまり常に地球の半分しか照らすことができない。

無力は国際法の欠点のなかでも些細なものだ。無力ながら善意を示すことはあり得るからだ。しかし悪いことに、国際法はある種の政治的属性に隷従しているため、ある種の判決を下すことを避けるのだ。例えば共産党幹部を、判決を執行させる力のない裁判が紙面の上で断罪することはあり得る。しかし、明らかな共産党幹部と国家社会主義党幹部の類似を故意に無視する裁判が存在することは、それよりも遙かにたちが悪い。そこでは一様に公正な判決など存在しない、また存在することが不可能なことがあまりにあからさまだからだ。今や「強者か弱者か」すら問題ではなく、「どちらの陣営にいるか」によって判決が決まるのだ。被告の犯罪性は、被告の性質ではなく目的の中に転置されるわけだが、それも真の目的や遠い目的ではない、近い将来における目的である。例えばスターリン独裁政権の進歩的性質がまったく認められなかったことからもわかる。その上被告の目的が犯罪的かどうかを判断する唯一の審判も、ニュルンベルク裁判自身なのだ。同じ行為を裁くときでも、行為の定義や性質からではなく、視点によってそれが犯罪かどうかが決まる。収容所への強制連行は、最終目的が民主主義の達成である場合、この〈新たな法体制〉にとっては犯罪行為ではないが、強制連行が民主主義の敵の陣営で行なわれた場合はすべて犯罪行為として断罪される。まるで水に差した棒を見る時に屈折率を通すようだ。視点によって棒は真っ直ぐに見えたり曲がって見えたりする。

結果として私達個人の人間の生活ははなはだ厄介なものにされてしまった。自分が犯罪組織の一味なのかどうか、もはや誰一人確信できないのだ。あるドイツ人の靴屋は、三人の子供の父親であり、兵士としてヴェルダンで戦った後、1934年にナチ党に入党した。彼は、ニュルンベルク裁判の検察官から犯罪組織のメンバーとして断罪された。ところが同じ時代にヴェルダンで兵士として戦い、クロワ・ドゥ・フー運動[退役軍人が集まったフランスの右派組織]に所属した三人の子供の父親であるフランス人靴屋はどうなるのか。二人の取った行動は同じだ。それでいながらその後の出来事の進展によって、異なる価値を与えられる。フランス人靴屋が愛国者と讃えられるのに対して(もちろんロンドン発のラジオを聞いていた場合に限ってだが!)、ドイツ人靴屋は〈普遍的良心〉を代弁する人々によって断罪されてしまった。

なんとも憂慮すべき事態だ。私達の足元で地面がぐらぐらする。頭の良い判事の方々は気がつかないのかもしれないが、彼等は法に関して、まったく新たなコンセプトを引き継ごうとしているのだ。まさにソ連、モスクワ裁判の基盤と同じコンセプトである。これまで私達は、ローマ法とキリスト教に則った法のコンセプトを培ってきた。ローマ法はあらゆる行為を、それがどこで行なわれようと、誰によって行なわれようと、行為の性質を見て罰則の対象となるかどうかを不変的に決定した。キリスト教は、罰則の対象と判断された行為の行われた状況によって、その意図を重く見るか情状酌量するか、常に考慮に入れることを求めた。ところがその性質や意図においては犯罪と見なされないような行為を、後の出来事の進展によって正当な罪とみなす犯罪概念が存在するのだ。多数の理由からそれはマルクス主義的犯罪概念と呼ぶことができる。私はここで両者を同一視しているわけではない。マルクス主義者がそのような犯罪概念を掲げているのは善意からであり、それは彼等が一種のユークリッド幾何学的世界に生きているためだ。彼等の世界では歴史はグループ別に括られ、あるいは曲解される。つまりはマルクス主義的視点に融合されているわけだ。一方でイギリスとアメリカの検察官を勤めたショウクロー氏やジャクソン判事の生きているユークリッド幾何学的世界の中では、すべての事象は確実で明確である、あるいは確実で明確でなければならない。事象は事象以上のものを表してはいけないのだ。それにも拘わらず、彼等は私達を不確かな世界に導いてしまう。それは原因は彼等の悪意にあるのだ。私達の意図にはもはや意味がなくなってしまったのだ。私達の行為にも意味がなくなってしまった。私達の本当の存在にはもはや意味はない。私達自身のものだったはずの歴史や人生は、政治の世界の創造主だか陶器家だかの手によって捏ねまわされ、空気を吹き込まれ、過去に決して持ったことのなかった形に作り直されてしまうのだ。この新たな世界では、私達の行なう行為の一つ一つは、歴史が手にする吹管が膨らますシャボン玉のようなものだ。形や色は勝手に決められ、目前に現われた判事が「あなたは自分で思っていたようなドイツの靴屋ではない。自分で思っていたようなフランスの商人でもない。あなたは悪魔だ。謀議団のメンバーとして、平和に対する共謀に参加したからだ。そのことは私が手にしているこの起訴状の第一項に明記されている」と私達に告げるのだ。

だがいつの日かドイツ人達が、国家社会主義自体には悪魔的な性質はこれっぽっちもない、行き過ぎた行為の原因は多くの戦争の場合と同じように国家体制にある、そして国家体制が破壊活動から国を守るために警察行為に頼らずを得ない場合には必ず行き過ぎが起こるものである、しかしだからといって国家社会主義の本質が変わるわけではないし、我々は自分達の正義と真実のために闘ったのだと今でも信じている、と訴えるようになったら、私達は答えられるだろうか? 私達が宗教戦争を仕掛けた相手にどんな返答ができるだろうか? 彼等には彼等の聖人があるのだ。その聖人に対して私達は何と答えればいいのか? いつの日か私達のうちから、当時の若きドイツが全力をかけて捧げた膨大な数の偉大な命、美しい稲穂を、新たな命を前に思い起こさせる人間が現われた時、ニュルンベルクの判事の共犯者を演じた私達、彼等の嘘の共犯者である私達はなんと答えるのか?

〈人類の進歩〉なる概念らしきものの名の下に、私達は有罪判決を下したのだ。その概念が正しかったと誰が保証してくれるだろうか? この概念は数ある宗教のうちの一つに過ぎなかったのではないか。それならこの宗教が正しかったと誰が保証してくれるのか? 人類の半数は既にそれが間違っていると主張し、別の信仰[共産主義]に命を賭ける覚悟があると宣言しているのだ。いったいどちらの宗教が真実なのか? 私達の側か、それともソビエト社会主義連邦共和国の側か? 判事のうちでさえ、誰が真実を手にしているのかわからないというのに、これほどの多くの弊害と不幸とを生み出した〈絶対〉という名は、いったいなんだったのか? 国家社会主義もまた真実だったとは言えないのか? そうではないと誰が証明してくれるのか? 私達は戦闘には不可避な事故や付随的事象を、この戦争の本質と取り違えてはいないか? そもそも共産主義についても同じ過ちを犯しているのではないか? あるいは私達は嘘をついてはいないだろうか? もしも国家社会主義こそが、真実と進歩を表していたのだったのだとしたら? あるいは真実と進歩のための選択肢の一つだったのだとしたら? 未来の選択が共産主義と権威国家主義の二者に限定されてしまったとしたら? 民主主義というコンセプトが歴史によって断罪され、消滅してしまったとしたら? 文明を救済し、本質を擁護するためならば都市をまるごと破壊しても構わないと、私達は既に認めてしまったのだ。それならば国家社会主義もまた、その実現のためには戦車の力を借り、多くの犠牲者を必要としていたと、何故言ってはいけないのか。爆弾の力ではイデオロギーを破棄できない。いつの日か私達がソ連を壊滅させたとしても、それが共産主義が真実でないという証明にはならない。いったい誰が、自分の陣営にこそ神がいると確信できるだろう。この戦争の根本は、一つの教会による別の教会の断罪でしかないのだ。形而上は何一つ実証されなかった。

しかしこうした疑問は私達を遠くに導き過ぎる。こうした疑問を発する唯一の意義は、勝者の立場が不安定で劇的なこと、勝者が不公正を必要としていることを別の角度からもう一度照らし出すことにある。これはドレフュス事件の再来なのだ。もしも被告が無実だったとしたら、彼等の世界は根本から揺らいでしまう。だから彼等の言葉を耳にする時には用心しなければならない。もう一度ドイツの靴屋と司法についての瞑想を思い出してみよう。ドイツの靴屋はある裁判機関に召喚されたために、まるでグレヴァン美術館の歪んだ鏡に映されたように、自分では知らずに共同謀議団の共犯者にされてしまったのだ。

この新しい法的視点は、キリスト教世界を一歩後退させることがわかる。キリスト教世界は必ずしもユークリッド幾何学的ではなかった。ユークリッド的なのはローマ世界、ローマ法である。キリスト教世界は、私達に可逆を可能にてくれていた。キリスト教的法概念は、たとえ行為そのものがおぞましいものでも、人間が自らの意図を弁護することを常に認めた。視点によって生じる相違は、〈新しい法〉において極めて重要なわけだが、実際に存在するものでもあるからだ。出来事が巡り巡った結果、自分の行動が自分にはもはや見分けのつかない姿に変わってしまうことはあり得る。私達に責任のなかった行為でも、近くに寄って見ると私達の責任の範疇に加わることがある。自分自身という存在も、光と影、距離の効果によって姿を変える。すると過去から異邦人が飛び出すように見える。その異邦人が私達自身だと言うのだ。こうした場合についてキリスト教的法概念は、ローマ法が幾何学的、科学的、即物的であったのに対して、人間性に回帰する権利を与えてくれた。キリスト教的法概念は、このような出来事による遠近法効果が存在することを経験上知っており、人間が「こんなつもりはなかった!」と訴える権利を認めていた。さらにキリスト教的法概念は、法に心理要素も加え、しばしば互いに矛盾する事実の即物的側面と心理的側面を対立させることも認めていた。人間的なその司法は、何よりもまず原因の探求を意味していたのだ。行為をできるだけ間近から確かめ、人々の上に屈んでその表情を読み取ろうとした。こうした原則を思い出すだけでも、ニュルンベルク裁判によってどんなものが一瞬にして私達から奪われてしまったのかがわかる。ニュルンベルク裁判はもはや人間の表情を見ようとはしない。ニュルンベルク裁判は、行為を個人のものに帰すことさえ拒否する。ニュルンベルクの視野に入るのは集団だけだ。集団と統計とがニュルンベルクの思考の原則なのだ。そして被告を世俗の手に引き渡す。今や審判など行なわれない。それは時代遅れだ。被告は選別され、剪定されるだけだ。

しかしキリスト教徒自身が、こうした法の変身に手を貸したのだ。少なくとも彼等の一部が、神の栄光のためと称して。覚えている方もいらっしゃるだろうが、それは人間の尊厳を重視するためだった。いったいこのキリスト教徒達は、これが法の退行を意味し、キリスト教的観念そのものの否定であること、長年の忍耐でもってローマ法にキリストの言葉を導入させた努力が彼等の協力によって水泡と帰すこと、そしてこれまで彼等が非難をしてやまなかった見地を却って強化させる結果になることに気づいていたのだろうか。私にははなはだ疑われる。情熱と恐怖から生じるこうした過失行動は、当初考えているよりも遙かに重大な結果をもたらす。今日教会は、ニュルンベルクが普遍的に適用することを要求した法則を受け入れたに過ぎない国家政権に追及される人々を擁護する立場にある。それがキリスト教的伝統に即した立場だからだ。しかしそれならば教会はいつかは曖昧性に対して立ち向い、ヨーロッパの何国かだけでなく、世界各地で下され続ける集団責任に対する判決を断罪し、当初認めていたニュルンベルク裁判法に対する同意を却下しなければならないのではないか。キリストの言葉を伝えるのか、フランソワ・ドゥ・マントン[ニュルンベルク]検事のものを重んじるのか、どちらか一方しかあり得ない。

とは言えニュルンベルクの司法家諸氏が、あらゆる場合に備えて私達のために対処法を用意してくれたことも認めなければならない。私達が今後身を置くことになった危険だらけの世界をどうやって生きていくのか、その対処法も準備されている。それは判決文に書かれているわけでも、傍聴人に公示されたわけでもないが、ニュルンベルク精神とでも呼ぶべきもの、文脈、つまり判決の表現方法と判決に添えられた注釈から汲み取ることができるのだ。ニュルンベルク閉廷後、天声によって私達に授けられたこの対処法にも触れなければ、私達が本著において試みる解説は完全とは言えないだろう。この三年間の経験から、裁判の議事録製作者による注釈が被告の運命に持つ影響力が、法典に記された条項に決して劣るものでないことを私達は知ることになった。

新世界の新司法家に注釈を添える人々は次のように断る。「いいですか。あなたが所属している組織がいつか犯罪組織と断罪される危険があるかどうかを見分けるのは簡単です。とにかく大切なのはそこに満ちるエネルギーに注意することです。もしも「ナショナリスト」なる形容詞を小耳に挟んだり、「自分の国では自分は主人であって良い」ようなことをほのめかされたり、「統一」だとか「規律正しさ」だとか「力」「偉大」といった単語が発せられるようなら、その組織はだいぶ民主主義から遠ざかっていることがわかるはずです。いつか犯罪組織に転落する危険は充分にあります。こうした危険思想に気をつけなさい。私達が犯罪と呼ぶものは、常にある決まった意志を標柱としていることを肝に銘じておきなさい……。」

この点において注釈家と判決とは一致している。『裁判』第一巻に収められた「判決」は、第一に“平和に対する陰謀、あるいは計画”が存在すると断言している。この宣言はだいぶ説明を要するものに思えるが、何はともあれ明らかなのは、すべての陰謀は党の結成から始るということだ。党そのものが陰謀の道具であり、結果として党は陰謀そのものなのだ。このように決められると、奇妙な影響が現われる。実際に意味しているのは、特定の政治を要求し、ある種の手段を容認する組織の結成を禁止することだからだ。ニュルンベルク裁判の主張はまさにここにある。あなたはある種の組織に所属すると、いつの日か平和に対する罪や人道に対する罪を犯す危険があるのだ。しかも『わが闘争』は既に出版されているのだから、後になって知らなかったと言うことは許されない。断罪されているのはまさに党プログラムである。そのうえ今後は国家主権を要求するあらゆる行為がどれもこれも糾弾されることになったのだ。判事は「あなたの国の政府は悪い政府だ」「それを交替させるのはあなたの自由です」と言うが、政府交替の際には必ずいくつかのルールを守ることを求める。あなたは国際機関は完璧でないと思いそれを改善する努力をする自由はあるが、幾つかの原則については、それを要求することを禁じられている。かくして私達に押し付けられるのは無力状態を恒久化させるルールである。その一方で無秩序を打破するために存在した諸原則を思い出すことは禁止されてしまった。

注1:クレメント・ゴットワルトは1921年にチェコスロヴァキア共産党を結成した一人。モスクワで戦時中亡命生活を送った後、チェコスロバキア第三共和国の副首相、そして首相に就任する。民主主義勢力を政権から追放した1948年2月のプラハ・クーデター首謀者の一人。同年6月には、合法的な野党を一つも持たない単一リスト体制による選挙によって選出された議会から若きチェコスロバキア人民共和国の大統領に選ばれた。[コントル・キュルチュール版の注]

「平和に対する陰謀の存在」を告発するとは、見事な手を発明したものだ。これで世界は永遠に民主主義にとどまることが保証された。世界の民主化は法律上決定されたのだ。国家主義が今後どんな風に再興しそうになっても、必ずこの判例がのしかかることになる。限りなく危険な判決だ。すべての政党とはそもそも政権奪取を目指し、党プログラムと彼等の呼ぶ政策のなるべく多くを実施することを目的とする人々の集まりなのだから、ニュルンベルクの定義から言えば陰謀団、あるいは共同謀議のはずである。ニュルンベルクはしかし政党を事前に選別することを決定した。あるものは合法的であり、あるものは疑わしい。あるものは民主化ラインの精神に沿っているので政権を取ることを許されるし、共謀計画を所有しても構わない。その計画が民主主義と平和を脅かす恐れは絶対にないからだ。逆にその他の政党は政権に就く権利はなく、つまりは初めから存在する意味もない。彼等の計画には明らかに民主主義と平和を脅かすありとあらゆる芽が潜んでいるからだ。ところがこの後でアメリカがゴットワルト氏[注1]の政策を理解できなかったとは不思議なことである。ゴットワルト氏は、〈新法〉が推奨する賢明な配慮を自国で適用したに過ぎない。ただ民主主義という語にやや特殊な意味を持たせただけだ。

ニュルンベルク裁判が行なったこの簡素な表明には、干渉原則があるのがおわかりだろう。それでいながらこの干渉の独特なところは、あたかもそれが特定の意志など代弁していない、あるいは代弁していないかのように見せかけていることである。国家主義運動の再興を阻んでいるのは特別な勢力でも、大きな勢力の集まりでもなく、権力でも団体でもない遙かに広範な総体、現実態(エンテレケイア)、すなわち全人類の良心なのだ。「いつか来たこの道を二度とは許さない!」そのように全人類の良心が叫ぶ。しかし「いつか来た道」が具体的に何なのかは、これから見ていくように、実は誰も正確には知らない。人類のこの声は実に都合が良いのだ。匿名のこの勢力はその実、無力の原則でしかない。何も押し付けず、何も押し付けないかのようにふるまう。明日、国家社会主義に類似する運動が再編されたとしても、決して国連はそれを抹殺するための干渉など行なわないだろう。だが普遍的良心はそのような政党、または都合上国家社会主義に似ていると決め付けられた政党を禁止するあらゆる政権に賛同する。かくしてあらゆるナショナリズムの再興、あるいはあらゆる力の政治、または単に清浄を求める政治は、嫌疑を免れないのだ。最初に彼等は私達の良心を捻じ曲げた。続いて私達がびっこを引き引き歩く様を眺める。誰の仕業か? 誰が望んだことか? 「誰でもない!」と一つ目の巨人キュクロプスは叫ぶ。超国家なるものは存在しない。しかし超国家による拒否権は発動される:それはニュルンベルク裁判の判決の中にある。超国家は、手助けをする前にまず出来る限りの危害を加える。危害とは私達全員の武装解除だ。私達の敵に対してだけでなく、彼等の敵に対しても。

妙な状況になったものだ。私達を武装解除し、また脅かしているのは単なる思想、思想以外のなにものでもない。私達は何一つ禁止されたわけではない。ただしある特定の方向に進むのが正しくないことを予告されたわけなのだ。これこれに対しては好感を持ち、またこれこれに対しては絶対に拒絶反応を起こすよう呼びかけられたのだ。子供のように動詞の活用を教えられる。「マンデル氏は立派な愛国者です。ルーズヴェルト氏は立派な世界市民です。ジャン=リシャール・ブロック氏は偉大な作家です。ベンダ氏は偉大な思想家です。」そしてその逆:「私は決して人種差別主義者にはなりません。私はクリーゲル=ヴァルリモン氏が好きです。私は生涯SS隊とシャルル・モラスと『ジュ・スイ・パルトゥー』新聞を呪い続けます。」しかし好きになるよう指示された人物に好感を抱けず、教えられた通りの拒絶反応を示すことのできない者は、どうすればいいのか? 別の呼び声に応じる心の持ち主、別のカテゴリーを通して考える精神の持ち主、つまり別な風に生まれた人間はどうすればいいのか? ここで私が抱く印象は、マルクス主義のテクストを読む時とそっくりだ:この人達は私とは異なる脳をしている。私とは異なる人種だ。この二つを比べることで道が見えてくる。民主主義的理想主義はマルクス主義と同じ次元の閉鎖世界を持つのだ。この二者の方法論が一致することも、二者の司法機関が用いる言葉を異にするだけで結局は同じものになることは驚くにいたらない。どちらも宗教なのだ。どちらも同じように人々の魂を操作しようとするのだ。両者がナショナリズムを断罪する時には、彼等には自分達の目的がよくわかっている。それが彼等の法の基礎なのだ。彼等が断罪するのは私達の真実であり、彼等は私達の真実が根本的に間違っていると主張しているのだ。彼等が断罪するのは私達の感情であり、私達の根そのものであり、私達がものを見たり、感じたりする最も深い部分なのだ。彼等は私達の脳みそがあるべき風にできていないと説明するのだ:私達の脳みそは野蛮人のものだと。

このように私達は間断なく警告を受けることで、ある特定の形の政治生活を送る用意をされる。それは決して無視してはならないものだし、第一この三年間ヨーロッパ大陸での経験から無視することが許されないことも思い知らされた。ニュルンベルク裁判が国家社会主義という政治を断罪したことによって、私達は考えられているよりも遙かに遠くに導かれてしまった。この断罪によって実際に打撃を受けるのは堅実な形を持つすべてのものなのだから。政治生活上のすべての地政学的形態が打撃を受けたのだから。つまりは伝統や大地、職業、人種に思いを馳せるあらゆる国家、あらゆる政党はニュルンベルク裁判の嫌疑を受けることになってしまったのだ。土地に対する先住権を主張するあらゆる人々、都市に対する所有権という明らかな事実を誓う者はすべて今後、世界共通の道徳観を傷つけることになる。国民は今後自らの手で法を制定する権利を、この世界道徳によって否定されたのだ。こうした権利を奪われたのはドイツ人だけではない。我々全員なのだ。今後誰一人自分の畑に腰を下して、「これは私の土地だ」と主張することはできなくなった。誰一人町中で立ち上がって「ここに古くから住んでいるのは我々だ。この町の家々は我々の手によって建設された。我々の町の法に従わない者は出て行くがいい」と訴える権利も持たなくなった。今後、我々の町や我々の家の中で起こることを司る権利は不可侵な存在によって構成される公議会が持つことになったのだ。〈人道に対する罪〉は言う:「これは正しい、これは正しくない。」ニュルンベルク裁判なる〈文明〉が意義を唱える権利を得たのだ。

これまで私達の生きてきた世界は、一世代ごとに層が敷き詰められてきた頑丈な土壌を誇っていた。そこではすべてが明快だった:父親は父親であり、法は法であり、異邦人は異邦人だった。法が厳しいと口にすることは許されたが、法は法であることに変わりなかった。今日こうした政治生活の確かな土壌は排斥された。これらの真実は、人道を代弁する裁判によって有罪判決を受けたある政党のプログラムの主軸を構成していたからだ。その代替として異邦人が彼の夢に適う世界を我々に推奨する。もはや国境も、都市も存在しない。大陸の端から端まで同じ法が支配する。旅券も判事も、そして通貨も同じだ。同一で唯一の警察、そして脳みそ。視察をし、決定を下すのは、ミルウォーキー州の上院議員なのだ。結果として通商は自由となった。そう、ついに通商は自由となったのだ。私達はどういうわけかまったく売れない人参ばかりを栽培させられ、またどういうわけか常にバカ高い耕転機を購入しなければらない。抗議をする自由は一応与えられている。私達は自由なのだから。無限に自由なのだから。ものを書くのも、投票するのも、公けの場で話すのも……。こうした状況を根本から変えようとする手段にさえ手を出さない限りという条件付きで。煽動するのも自由だし、真綿の世界で闘争するのも自由だ。私達の自由の限界がどこにあるのかはよくわからないし、私達の国籍の境界も、許されていることの範疇もあまり定かではない。この世界は弾力性に富んでいる。私達がどこに足を置いているのかもよくわからなくなってしまったし、そもそも私達に未だ足があるのかさえもわからない。私達の身はとてつもなく軽い。まるで肉体を失ったかのようだ。そしてこうした手足の切断にとやかく言わず同意する者には、後から後から褒美が与えられる。心づけの山だ! 私達の目前でキラキラ煌くこの新世界は、アトランティスの宮殿に似ている。いたる所がガラス細工と偽大理石の柱、キャッチフレーズ、魔法の果実で埋め尽くされる。宮殿に足を踏み入れるにあたって、あなたは自らの権利を放棄しなければならないが、その代わりに黄金の林檎に触れたり、キャッチフレーズを読むことを許されるのだ。あなたはもはや何者でもない。重力を感じなくなり、人間であることをやめる:あなたは〈人道教〉の信者となったのだ。そして神殿の奥には土人の神様が鎮座している。そしてあなたにすべてを許す。ただしあなたはこの神様だけは批判してはならない。

1948年フランスで『ニュルンベルク、または約束の地』は出版禁止となり、

著者のバルデシュは投獄された

ニュルンベルク裁判の第二の起訴事項は〈平和に対する罪〉である。

周知の通りドイツがポーランドに侵攻したためにフランスとイギリスは事前の条約に従ってドイツに対する宣戦布告を余儀無くされ、従って第二次世界大戦を開戦させた責任はドイツにあると米国は糾弾している。米国はまた、ドイツは中立国を攻撃することによって戦火を拡大させた責任を負っているとする。さらに検察側は、ドイツのアーカイヴから発見された二点の秘密文書によってドイツがこの大戦を事前に準備していたことが証明されると主張している。文書の信憑性は慎重を期して検査されており、本物であることは疑いない。一点は「ホスバッハ覚書」、もう一点は「シュムント資料」の名で知られている。

ホッスバッハ覚書は、1937年11月5日に総統官邸で開催されたナチ主要幹部が集まった会議の議事録をヒトラーの筆頭副官が書留めたものであり、ヒトラーの政治的遺書として紹介される。確かにこの報告書は、いわゆるヒトラーの〈生存圏(Lebensraum)〉論とその影響について熱烈に伝えている。ヒトラーは国家社会主義政権下のドイツが経済的に窒息する運命にあるため、新たな国土を探る必要性を示し、東方こそがドイツ帝国の植民地拡大に適した道であるとし、この拡大はドイツが仮借なく選択せざるを得ないであろう一連の戦争によってのみ可能であることを示唆している。この報告書について私達は後ほど注釈を加えたいと思う。もしもこの覚書を検察側の行なった通りに解釈するべきであるとすると(しかし被告側、とりわけゲーリングは検察の解釈に意義を唱えている)、この覚書はヒトラーが戦争を準備し、これを認めていたことの確かな証拠となる。

シュムント資料は、1939年5月23日総統官邸で党指導部と参謀部の前で行なわれた会見の記録であり、やはりヒトラーの筆頭副官(この時期にはルドルフ・シュムント少佐)によって記されたものである。この会見でヒトラーは主に植民地拡大の第一歩としてポーランドとの戦争が不可避であることを断言している。そしてその戦争の影響を考察すると、戦火はヨーロッパ全土に拡大することを予見し、先の覚書と同じくらい激情的な分析から彼等を待つ戦闘が局地的なものではなく、おそらくイギリスとの死闘の開始を意味し、その行き着く先は誰にも予測はできないと仕官らに説明している。この報告書に対しても保留や注釈を行なう必要があるし、弁護側はこの資料の重要性に疑問を呈している。シュムント資料はホスバッハ覚書の応用とも言え、同じ内容を伝えている。この二つの資料はヒトラーが自らの政策の導く先を承知しており、それを回避する希望を持ち続けながらも、ヨーロッパ全土を巻き込む戦争の勃発を容認していたことを証明しているように見える。この二つの資料の解釈が正しいとすれば、ドイツが第二次世界大戦の勃発に責任を持たないという説を擁護することは難しい。

検察側はまた多数の参謀会議や戦略地図、軍事研究に関する資料を提出しており、それこそがドイツによる戦争準備の証拠であると主張する。ここでその一つ一つを列挙することも可能だが、しかしこれらはホスバッハ覚書やシュムント資料ほどは劇的な性格を持たないうえ、仮想戦略の理論的研究と実際の軍事行動計画とを区別し、それを戦闘行為の発端、あるいは典型的な戦争準備と捉えることは難しいため、私達はここではそのような資料が存在することを読者に伝えるに留め、それらに対して議論を行うことは控える。

ドイツの歴史家達は次のことはどうしても認めざるを得ないだろう。つまりドイツ軍が、ドイツ政府が交渉を進める時間を待たずに最初にポーランド領土に侵攻した事実である。だが一方でニュルンベルク検察が黙殺したポーランド側による血生臭い挑発行為を挙げることを忘れないだろうし、また交渉においてイギリス内閣がまるで交渉の挫折を期待するかのような欺瞞に満ちた態度を取った事実も暴露するだろう。それにポーランド政府が交渉による合意を頑なに阻止しようとした事実も訴えるだろう。こうした状況は戦争責任を裁くにあたって何にも増して重要な史実であり、いかなる判事も決して黙殺してはならないし、ニュルンベルク裁判がこうした事実に言及しなかったことは明らかな過失である。とはいえ最初に砲撃を行なったのがドイツ軍であることは動かしがたい。1939年9月1日の時点では一通の電報によってすべては未だ救うことが可能だったのだ。そしてこの電報を打つことができたのはベルリンのみだった。

こうしたことはさて置いて、ここでいかにして検察の悪意が始るのかを説明しよう。一方の陣営についてはありとあらゆるアーカイヴを漁り、重箱の隅まで突き、会議という会議を詮索し、打ち明け話まで利用する:公の目に曝されないものは一つとしてないのだ。ドイツの為政者による最もプライベートな会話までが証拠として提出され、電話の盗聴さえ許された。ところがもう一方の陣営についてはすべてが沈黙のベールに包まれたままなのだ。検察はアーカイヴをかざしてドイツ参謀部が戦略研究を行なっていた、戦争を準備していたと非難するが、いったい同じ時期にその他のヨーロッパ諸国の参謀部がいかなる計画もまるで練らず、なんの戦略も研究していなかったなどと誰が信じるだろうか? ヨーロッパ諸国の為政者達は共謀していなかったとでも言うのか? ロンドンやパリ政府の引き出しには一枚のアーカイヴも眠っておらず、ひたすら平和のみ願い続けるこれら子羊達をドイツはいきなり襲ったなどと信じる者があるだろうか? ニュルンベルク裁判でドイツ側弁護団はフランスやイギリス陣営の同様の書類、戦火拡大に関する資料、参謀部の戦略書、連合軍側による戦争犯罪、英国参謀部がコマンドーに下した指令書、ロシアにおけるパルチザン戦争に関する書類等の提出を求めた。するとそれは法廷の興味を引くものではない、そのような要求はまるで「本題から逸脱したものである」という答えが返ってくるのだった。起訴されているのは連合軍ではないからだそうだ。確かにそうだ。だがそれならば一方のみに照明を当てた舞台劇を〈歴史〉と名付けることができるのだろうか? ここでも地球の半分は闇に包まれたままなのだ。かつて人々は今回と同じように見た目だけから判断して、地球が丸いことを否定したものだった。歴史というものは照明が均等に当てられ、両陣営がすべての書類を公開した上で「さあ、審判を下してください!」と言った時に初めて始る。それ以外のものはすべてプロパガンダ操作でしかない。このような形の史実を受け入れることが誠実であると言えるだろうか? 事実をバラバラに切断することが名誉ある行いだと言えるのだろうか? 我が国フランスの国益そのものを考えても、古文書学者をこんな風に動員することは私達の義務ではないと即答するのが公正な態度であり、最終的には無難でもあるはずだ。

ニュルンベルク裁判の用いたこうした照明技術も、次のような明白な史実を前にはたちまち化けの皮が剥がれる。1939年9月3日午前11時、ドイツに対して宣戦布告を行ったのはイギリスである。午後5時それに続いたのはフランスである。イギリスとフランスには布告を行なう法的理由があった。とはいえ布告は布告だ。戦争状態にあることを最初に相手国に通達したのは我々の側だというのに、この戦争に対するあらゆる責任から逃れることが許される立場にあると主張するのは難しい。その上、フランス国内にも英国内にもれっきとした好戦派が存在した。そのことは今日隠されさえしない。彼等はミュンヘン会談[1938年、ドイツ民族が住民の過半を占めるチェコスロバキアのズデーテン地方をドイツに帰属させることで戦争を回避させた会談]を受け入れた為政者を糾弾した。つまり平和解決のための交渉を糾弾したのだ。彼等は明らかに戦争を認め、戦争を望んでいたわけだ。この事実はホスバッハ覚書よりも遙かに重要であるように私には思える。何よりもドイツはポーランドに勝利した後、軍事上の既成事実を顧みる条件のうえでのあらゆる形の平和交渉を試みたことは周知の事実である。それが道徳的なことだったかどうかは別として、ヨーロッパ全土を巻き込む大戦を回避する道であったことには間違いない。だがこの道は拒否された。好戦派は戦争を手にしたのだ。何が何でもそれを手放してはならなかった。こうした史実はあっさり無視するにはあまりに明白である。ニュルンベルク裁判がいかに演出を凝らそうと、いつの日か、真実の正される時が来るだろう。確かにヒトラーは、ドイツが生き延びるために不可避と判断した軍事行為を実行することで戦争を起こす危機を受け入れた。だがこの軍事行為に対する代償としてヒトラーに大戦を押し付けたのはイギリスである。ヒトラーは最悪の場合、局地戦が勃発することを覚悟していたが、それを敢えて世界大戦に拡大させたのはイギリスである。

私達の不満の検証としてもう一言だけ書こう。ニュルンベルク検察は、この軍事行為の一環として行なわれた数々の侵略行為に関する報告に長々と時間を割いた。事実のみを考慮するに留めるのだとしたら検察側の立場は強固だ。侵略は確かに行なわれた。だが戦略上行なわれた侵略と世界大戦を開始させるふるまいとが、まったく同じ重篤性を持つ行為として同じレベルで提示されることが許されるのだろうか? 確かに午前四時にコペンハーゲンやオスロに装甲車の大隊を出現させることは法にも条約にも違反するが、それをヨーロッパ全土に戦火を広げる責任と同じレベルで語っていいものだろうか? この戦争の真の責任者は、当時の戦況によって余儀無くされたこうした一連の局地的な侵略行為についても同様に間接的な責任を負っているのである。もしもイギリスがドイツに宣戦布告を行っていなければ、ドイツは決してノルウェーに侵攻などしなかった。コペンハーゲンやオスロが震撼しだしたのは、イギリスが宣戦布告を行なった9月3日からのことである。

ここでもまた幾つかの比較を考察すると、私達はなんとも居心地の悪い思いをせずにはいられないのだ。イギリスの外交官がある種の経済合意を取り付けたり、特定の政治的状況を引き起こし維持したりするための策謀をめぐらせたことは、自由な政治的駆け引きの範疇に入ると考慮され、攻撃だとも圧力だとも言われない。確かに国際法の観点から見たらそれは違法行為とは言えない。だがそれは紛れもなく政情地図の舵取りを行うことであり、軍事行為を伴わない領土の確保を意味するのではないのか? そのうえ同じ外交官がただ忠告を行なったり、何かを薦めるだけでは飽き足らず、いきなり省庁間危機を発生させ、すべての親独派大臣を更迭させる結果を招いた事実も、これまた自由な駆け引きの範疇の事件とされ、政治介入とは呼ばれないが、事実上は干渉行為による偽装政権の樹立となんら変わらないのではないのか? これと同じ性質のふるまいを我々はまさに今日[1948年]、ソ連政府に対して非難しているわけである。かくして樹立された偽装政権がやがては軍事拠点を準備し、設置しないという保証はどこにあるのだろうか? 他国から「助けてくれ!」と叫んでもらうように仕立てることはたやすい。イギリスのマスコミは、ソ連やドイツの外交官がこのような手段を取るといきり立つくせに、イギリス大使館が同じことをするのはごく当然であると常に考える傾向がある。こうした問題が生じるのは国際法の欠陥が原因と言えるし、この欠陥を補うことは極めて難しい。しかしそうであるのなら、その結果として起こる事態も受け入れなければならない。ドイツが非難される数々の侵略行為はどれも(ここで私はロシア侵攻は除外する)実際には自衛措置だったのである。イギリスは例えばシリアでまったく同じことを行なっている。戦時下における弱小地域の存在は致命的なのだ。防衛能力の低い地域は敵国の餌食でしかないからだ。重要なのは先にこれを占拠することである。確かにそうした地域を完全に放棄することは、非の打ち所のない態度と言えるし、それが国際法の理念でもある。だがこの理念は、軍事上はほぼ実施不可能である。外交手腕というものが法を逆手に取ることにあるとすると、軍事戦略の手腕は法を無視することにある。どちらも五十歩百歩の行いだ。戦略的に多くの利権のかかる国が中立であることは、うまくないのである。

以上のように、事実だけを見るとドイツの分が悪いように見えた問題が、現実にはそうは単純には説明できないものだったことがわかる。背景を説明せずに事実だけを提示することは嘘をつくことに等しい。素のままの事実など存在しない。資料には必ずそれが作成された状況が伴うものであり、その状況を一律に無視し続けることは、真実を偽装することである。そうした?は永続しないだろう。ドイツ国民はいずれ抗議の声をあげるだろう。世界はその声を考慮に入れねばならない時が来るのを私達は知っている。ヒトラーは確かにポーランドを攻撃した。だがこの攻撃を今か今かと待ちあぐね、是非とも攻撃が起こるよう祈願していた人々がいたことが明示されることになる。その人々の名はジョルジュ・マンデルであり、チャーチルであり、ホア・ベリシャであり、ポール・レノーである。ユダヤ反動主義同盟は〈彼等の戦争〉を熱望していたのだ。それは彼等にとって聖戦を意味していた。その聖戦に世論を引きずり込む方法は唯一つ、典型的な侵略行為の勃発であることも彼等は知っていた。そのような侵略行為が避けられなくなる状況を彼等が冷酷に準備していた事実を証明することは、ドイツの歴史家にとってはいともたやすい仕事である。第二次世界大戦の真の歴史の書かれる日を恐れよ! その時こそあらゆる局地的侵略行為の真の背景が明るみに出るだろう。そしてそれを黙殺した連合軍の行為こそが、彼等が有罪であることの証しとなる。連合軍による駆け引きと策謀こそがこうした侵略行為を不可避にしたことが判明するだろう。いかに彼等が不実な態度を取ったかが明らかとなり、彼等自身が設置した巨大な裁判装置は、彼等自身の頭上にふりかかることになるだろう。相手に毒を盛った者の罪が、最初に剣を取った者よりも軽いなどということはあり得ない。ニュルンベルク裁判は天晴れな手法を見出したものである。連合軍側の資料を一切公開しないことによって、毒を不可視にしたのだ。その上で国際法によって、最初に剣を取った者に有罪判決を下した。二重の不誠実だ。一つ目は捜査方法の不誠実、二つ目は法から発する不誠実。欠陥だらけの法と不誠実な警察をもってすれば、不可能なことはない。この事実は私達自身のために披露されたのである。

ニュルンベルク裁判は清廉潔白な法的機関などではなかった。この第一の結論に私達はまずたどり着いたわけである。この裁判が“国家社会主義政権による共謀”と呼ぶ政治は確かにドイツを強国にした。だが強国ドイツの誕生は必ずしも大戦の原因ではなかったのだ。ドイツは生き延びる権利を求めていたのに過ぎない。その手段は確かに相手を刺激する性質のものだったが、対話は可能だった。ドイツは国際社会による弾圧に対する反逆を恒常的に続けている状態にあった。だがそれはドイツが恒常的に平和に対する犯罪を犯していたことにはならない。大戦を勃発させた状況は、正史が語るものよりも遙かに複雑なのであり、すべての国がそれぞれに責任を負っていた。そしてすべての国にそれぞれの動機があった。ソ連は自分のことしか考えず、何が何でも罠を避けようとした。イギリスとフランスは決定的な一撃を加えようと手ぐすね引いていた。そしてドイツは国際社会による締め付けから逃れようともがいていた。またどの国にも下心があった。このような状況では皆が一斉に懺悔を行なうのが理性的というものではないだろうか? この事件において無実な者は一人もいない。なのに一部については説明をすることが避けられている。犯人を一人名指す方がよほど便利だからだ。

このようにして我々のプロパガンダは、第二次世界大戦の戦争責任者を名指すうえで、隠蔽と改竄による嘘をついたわけだ。さらに事実から原則に遡ると、起訴を導く出すために用いられたシステムは未だかつて一度も正常に機能したことのない、幾度となく批判されてきたものであることがわかる。それを蘇らせ、経験と自然の法則に反する危険な架空の理論を擁護することによって、私達は将来なんとも厄介な立場に置かれることになった。今は私達の立場を正当化するこうした虚偽の理論は、将来は致命的な結果を導くことになりかねない。歴史を改竄することは可能だ。だが現実というものはそうは簡単に捻じ伏せられるものではない。

ここで言うシステムとは、平和の不可分性と条約の不可逆性を基盤とするある種地質学的な政治的観点のようなものである。これまで数世紀にわたって地球を融合してきた政治世界の地殻変動が今突然冷却期間に達したという想定である。その冷却は[第一次大戦後に]外交上決定によってもたらされた。それぞれの地質エネルギーは、幾つかの最終的な権力ラインに沿って固定化したとされたのだ。こうして達成された不動の政治的世界地図、永久に固体化された溶岩は条約の枠組みと呼ばれた。その一箇所にでもひびが入ったり、地すべりが起こりでもしようものなら直ちに救助に駆けつけなければならない。地球全体の地殻が脅かされるからだ。帝国の歴史は終了した。今や存在するのは地盤の整備や補強作業を行なうために呼ばれる空飛ぶ救助隊だけである。

一般にこのような歴史の終結は、一大動乱が過ぎた後に厳かに宣言されるものである。それが現実にとって何を意味しているのかはこれから説明しよう。ある国が戦争に負ける。国土は占領され、工場は掠奪され、国内で生活を続けることを不可能な状態にされたうえで、「この平和条約に署名したまえ」と持ちかけられる。「そうすれば我々は立ち去り、お前達は国を取り戻し、再び生活できるようになる」と。説得力のある弁舌だ。署名に同意する国家元首の一人や二人は常に見つかるものだ。彼は頭から灰を被って慟哭し、背に腹は変えられないと力説し、陰鬱に響く未来に呼びかけながらも署名をする。万事終了だ。シャイロックはまんまとアントーニオの胸の肉一ポンドを手に入れたのだ。この条約には控訴はない。この条約が今後は掟である。いかに嘆願しようと、いかにこの鎖につながれて生きていくのは不可能だと証明してみせようと無駄だ。この条約が今後常に国際社会との関係を築く基礎となり続けるのだ。それは署名を強制された世代のみならず、代々末裔まで敗戦国の国民すべてを服従させる。拒否をする権利はもはや誰にもない。違反する者はすべて犯罪者となる。〈平和に対する犯罪〉という名の罪だ。かくしてヴェルサイユ条約に違反するあらゆる行為がニュルンベルク裁判ではこの名の下にドイツの為政者の罪とされた。起訴状には「何年何月何日、被告はヴェルサイユ条約何条に違反する以下の行為を行なった」と書かれた。

敗戦国は撤回不可能の条約に縛られ、呼吸もままならない鋼鉄の肺臓に閉じ込められ、息をさせてくれと嘆願する。不動の地質学的政治世界の厳格さが本領を発揮するのはこの時である。「我々は非道ではない」と彼等はいう。「耳を貸そうではないか」と。だが実際には敗戦国はこの平和条約が轡であることを改めて叩きこまれるのだ。敗戦国がおとなしくおやかく言わずに外国人を国内に受け入れ、国家の独立を諦めるというならば轡を緩めてやろう。条約に関する譲歩や、うまくいけば修正すら検討してやってもよい。コーヒーとオレンジと引き換えに民主主義政権を樹立させる。黒人一人受け入れるなら船一艘分の米を、黒人二人なら船二艘分を、シナゴーグ建立を認めるならば船団をまるまる送ってやろう。だが自律した政権を求めるのならば轡だ。こうした状況を最もよく説明しているのが、ニュルンベルク検察自身が引用した1937年11月5月にヒトラーが行なった劇的な講演の記録であるホスバッハ覚書の記述そのものなのだ。ここに現われるヒトラーの思考錯誤は、常にこのジレンマの上に立っていることがわかる。「我々[国家社会主義政権]は政権を放棄してもよい。そうすればアングロ・サクソン諸国はヴェルサイユ条約に関する譲歩を行ない、ドイツは生き延びることができるかもしれない。だがそれは彼等の属国としてだ。一方我々が政権を取り続けた場合、彼等は我が国に不可欠な資源の供給と市場の拡大、領土の確保を拒否し続けるため、我が政権は失脚する運命にある。」これはまさにゆすりだ。だが完全に合法的なゆすりなのだ。条約に撤回不可能な性質を与える結果生じるのがこのようなジレンマなのである。

これは論理的に当然起こる結果だった。そして過去の歴史はそれが不安定な状況を招くに過ぎないことを私達に教えてくれた。氷河の上を安全に歩くためには、足元でいかなる地下活動も行なわれていないと確信できなければならない。中途半端な植民は誤算の温床である。現在の政的世界地図を恒常化させたいと望むのなら、絶えざる管理を行なってその不動性を維持することが必要だった。つまり第一次世界大戦後に出来あがった体制を完全に恒常化させるには、当時我々はドイツの産業や設備、人口、食糧、選挙と言ったすべてを「平和的な分割は不可能である」という名の下に同盟した国々の協力を得てコントロールしなければならなかったのだ。人の生活を賭けた戦争を行なうのなら、相手を徹底的にねじ伏せねばならない。相手が決して立ち上がって報復措置に出ることなどできなくする方法は唯一つ。敗戦国に経済上そして人種上のマルサス主義[成長抑制]を適用することだ。それは国外移住と生産品の輸出によって実施できなくはない。つまり敗戦国を他国のための生産と奴隷供給の国に還元するわけである。そうするにあたっては、国内潜入という占領手段を用いて、長期間用心深く彼等の監視を続けることも大切だ。ヴェルサイユ条約とは、ドイツをこのような永遠の奴隷国家にしておかなければならない宿命を孕んでいたのだ。ヴェルサイユ条約は我々だけでなく、全世界にドイツを永久管理する義務を課していたのだ。だが我々はその管理を怠った。第一次世界大戦後の二十年間の政治情勢によって我々は、敗戦国の完全な自由と完全な隷属との間には、中庸の道など有り得ないことを見せつけられたのだ。

ところがニュルンベルク裁判はこの事実を認めることを拒否する。この裁判にとって論理は恐怖なのだ。彼等は「前提」は示した。起訴に不可欠だからだ。だがその後は顔を覆って「結論」に同意しようとしない。子供のように意地を張って、子供のように答える。漠然とした表現を使って我々を煙に巻き、用語を盾に身を隠す。ヴェルサイユ条約体制の抱えていたこれほど重要な問題についてニュルンベルク検察から得ることができる答えといったら、以下のごとき無責任で幼稚な言説だけなのだ。「1920年から30年にかけてドイツが絶望的な状況にあったことは有り得る。またそのためにドイツがあらゆる大胆な手段に訴えなければいけなかったことも正当化されるかもしれない。しかし戦争だけは許されなかった。破綻した国家にはその他のあらゆる手段、説得やプロパガンダ、経済や外交競争の道が開かれていたが、戦争は禁止されていた。」なんのことはない、これは第一次世界大戦後二十年間にわたって私達がドイツとイタリアに繰り返し聞かせてきた言説と何の変わりない:「自国内で押し合いへし合いしながら自らの道を切り開きたまえ! だが我々の庭には足を踏み入れないでいただきたい。」

わがニュルンベルク裁判の司法家諸氏はここから何の進歩もしていないのであった。彼等は世界地図の境界線を常態化させる古い教義を埃の中から掘り起こしておきながら、そのことがもたらすあらゆる困難に直面して困惑する。そしてその教義が求める手段を最後まで押し通せずにいるのだ。彼等には選択肢がない、いや選択ができないのだ。敗戦国の永続的な奴隷化を堂々と声高に宣言してしまったら、彼等自身の戦争理念に真っ向から反することになってしまうからだ。だが大国というものが自然の法則によって否応なく備えている成長力を、自分達の手で力ずくで阻止することを放棄すると言うのならば、第二次大戦時にドイツの取った選択が正しかったと認めることになる。そしてその場合、戦争責任を彼等自身が負わなければならない。彼等は次のような自明の理に直面しているのだ:伝統的な国際外交理念に従えば、当時ポーランドの分割を容認すれば(そもそもポーランドの分割は今に始ったことではなかった)世界大戦を回避することは可能だった。世界大戦を勃発させることに比べたらエチオピアの併合や[ヴェルサイユ条約によって誕生した国家である]チェコスロバキアの解消という事実は、人類にとって限りなく被害の少ない決定だったはずだ。そのような選択が正しいものではないとした理由は何か? それならば、スラヴ民族の帝国主義を満足させるために[ヴェルサイユ条約によって]ドイツの国土の四分の一を剥奪したことのどこが正しかったというのだろうか? 数百万の人間を家畜のように東奔西走させた四年間の大戦のどこが正しいというのだろうか? 古い時代の為政者は、すべての国家が破滅しかねないほどの深刻な原因がない限り、全体戦争を開始する危険は決して犯してはならないことを承知していた。また自然の否応ない法則を前にした場合には、常に何ものかに譲歩しなければならないことも知っていた。ポーランドを分割することは人類全体を危険にさらすほどの危機だったのだろうか? 民主主義国家の政治家達が自らの手で招いた危機的状況の方が遙かに重篤だったのではないか? 我々が今日置かれた立場の方が遙かに悲惨なものなのではないか?

誰もが今日、1939年8月当時ヨーロッパは未だ美しかったと顧みて嘆く。一連の出来事はショワズルが正しかったことを証明した。政治力とは水や風と同じ自然の力であり、強力で正確な機器を使ってその流れを操作することができないのならば、帆を張り、風に任せて航行するほかないのだ。戦争に勝った後、敗戦国に自然法の一つである隷属を課すことを望まないのならば、相手国を受け入れ、現実的な条約を締結し、力ある民族の繁栄を許さなければならない。結局のところ相手国の成長によって我々が被る不利益は、世界大戦が及ぼす被害とは比較にならないくらい小さいのだから。世界大戦の恩恵に浴することができるのは、我々の文明そのものを脅かそうとしている連中だけである。

わがニュルンベルク裁判の司法家諸氏は、ドイツの完全な隷属か自由か選びあぐねた末、過去の歴史から中道の教義要素を借用し、それを大いに拡大解釈した。条約は撤回不可能であり、平和分割は不可能ではるが、「しかし……」と彼等は言い添える。「一見あなた方は隷属させられるかのように見えますが、心配は無用です。実際にはこのことによって民主主義世界の基礎が築かれるからです。そしてその世界ではすべての国家が平等の権利を享受し、自由の恩恵に浴することができるでしょう。もちろん皆さんはほんの少しだけ奴隷になりますが、全員が自由になるためにはそれが最善の道なのです。」

この巧妙な理屈を復活させるために、ニュルンベルク裁判はドイツ側が〈弾圧〉Diktatなどという物騒な表現で非難し、実際に強者の掟の匂いを芬々とさせていたヴェルサイユ条約については、適当に陰に隠しておくことにした。その代わりニュルンベルク裁判は外交用兵器庫の奥を漁って、大変平和的に見える協定を引っ張り出した。それはいかにも黴臭い古めかしいものであったが、自由な合意という考えには概ね合致したからだ。それを掲げて「ドイツが違反しのはヴェルサイユ条約だけではないのですよ」としたり顔をして彼等は告げた。「ドイツは自ら進んで署名したハーグ条約とロカルノ条約、国際同盟協定、ケロッグ・ブリアン不戦条約にも違反したのです。」ここで我々はハーグ条約については深入りしない。特に軍事侵攻という問題に関してはあまりに曖昧だからだ。ニュルンベルク裁判のイギリス人検事ハートレイ・ショウクロスによる次の言葉を挙げれば充分だろう。「こうした初期の協定は戦争を回避したり、または強制的な調停形式を提供するには程遠いものであり、私はドイツがこれらの協定を破る罪を犯したと訴えるつもりはない。」だがロカルノ条約とケロッグ・ブリアン不戦条約は別物だと、我々は繰り返し聞かされてきた。これぞ神聖不可侵の協定、神託に等しい。同じハートレイ・ショウクロス検事は次のようにこれらの条約の本質を定義している:ロカルノ協定は「全面的な戦争放棄を意味し」、ケロッグ・ブリアン不戦条約は、それが締結された日から厳かに、荘厳に「戦争を行なう権利は国家主権から除外される」ことを意味していたのだ。しかも氏によれば、イギリスとフランスがドイツと戦争状態に陥ったのは、この二つの協定を遵守した結果だそうだ。イギリスとフランスは宣戦布告をしたのではなかったのだ。すでに起こっていた戦争状態に引きずり込まれたと言うのだ。「この協定に違反することはすべての署名国への攻撃を意味するため、違反した国は攻撃者として扱われなければならないからだ」。

かくなる解釈は精査の必要があるが、とにかく天晴れな詭弁である。英仏の方から宣戦布告した問題を実にエレガントに解決している。簡単な主張だ。最初の一発を放った者は、全世界に対して戦争を開始したに等しいと言うのだ。だがドイツの歴史家からすれば、何故すべての署名国の中でイギリスとフランスの二国のみが戦争に引きずり込まれてでも協定を遵守しようという熱意に燃えたのかという疑問が浮かぶはずだ。「そんな疑問を持つのは根性が曲がっているからだ、きっとハートレイ・ショウクロス卿に私怨があるに違いない」と答えておこう。だがそれだけではない。この解釈が表している政治的観点とは以下のような見事なものである。その裏に確固たる一つの教条の控えてることがわかるはずだ。「ドイツはこれらの条約に署名することによって、超国家の仲間入りすることを認めた。その時点でドイツは国家主権の一部を放棄したのだ。従ってドイツには前言撤回する権利はもはやない。署名は撤回不能であり、この条約はドイツを起訴するためにいつでも引き合いに出すことができる」と言うものだ。歴史的に言えばこの見方には様々な異議を唱えることができる。ドイツは国際同盟を脱退しており、国際同盟の活動や決定にはもはや束縛されていなかった。またドイツはロカルノ条約を放棄している。1934年に五年間延期したのを最後に更新していないのだ。つまりロカルノ条約にも縛られていなかったわけだ。ケロッグ・ブリアン不戦条約にはそもそも破棄を認める条項はなく、ドイツはこれを放棄してはいなかったが、エチオピア戦争[原注1]でこの条約は執行不能であることが露呈されており、この条約を真に受ける者など誰もいなくなっていた。だが「そんなことはどうでもいい」とニュルンベルク検察は言う。「ドイツによる破棄は一方的なものだったため、我々にとっては意味をなさない。国際同盟を脱退していたドイツは、加入していた場合と同じくらいに我々の目には有罪に見える。ロカルノ条約は一度も糾弾されたことがないに等しい価値があるし、ケロッグ・ブリアン不戦条約は、エチオピアが問題の場合にはまったく意味を持たないが、ポーランドが問題となれば、ヨーロッパのすべての国が何が何でも戦争に突入しなければいけない義務を意味するのだ。」いやはや国際条約にはどこか聖職的な色彩が備わっているものである。どちらも永遠のためと称する犠牲を要求するのだ。

しかしこの件の歴史的観点は今の私達の関心事ではない。とりあえずはケロッグ・ブリアン不戦条約がヴェルサイユ条約と同質の条約であることを認めることにしよう。大国や世論がこの条約を本気にし、ドイツはそれを破ったことにしておこう。重要なのはあらゆる条約の中でもこの一つだけが突然大変な価値を置かれた事実である。取って付けたように格上げされ、その本質が変容したことだ。ケロッグ・ブリアン不戦条約は一夜にして他の協定とは一線を画す神の法に成り変ったのである。

まさにここでニュルンベルク検察の基盤となるシステムがその素顔を現わすのだ。とりわけこのシステムの統合性が明らかになってくる。ニュルンベルク裁判の第一の起訴項目(共同謀議罪)で検察は「普遍的な世界の良心」なるものが存在することを告知していた。それは森羅万象を司る「国際モラル」だそうだ。そしてこの「国際モラル」は、ある特定の形の政治活動を禁じた。ところが今やこの「国際モラル」はただ存在するだけではなく、道具を所有し、信任されたスポークスマンや立法権すら持ち、その強制力は国家の立法権と肩を並べるものだということが知らされたのだ。「国際同盟は戦争を禁止しているため、貴国は戦争を行なってはならない」と検察は言う。「それは貴国の代表者が署名を行なった立法文書によって定められている。」このような見方をすることによって初めてケロッグ・ブリアン不戦条約は戦争は良くないものだと主張するただの宣言書から戦争を禁止する勅令にその性質を変えるのだ。ケロッグ・ブリアン不戦条約にこの地位を持たせるには、国際同盟が実はリシュリュー宰相と同等の存在であったことを認めなければないことになる。かくしてリシュリュー宰相が決闘を禁止したように国際同盟は戦争を禁じ、リシュリュー宰相がモンモランシー・ブットヴィルを断頭台に送ったように、国際同盟はリーベントロップ外相を絞首刑にすることができるのだ。国際同盟とは実は立派な支配機構だったことになり、ドイツはその憲章を破ったことにされたのだ。そのためにイギリスとフランスだけでなく、国際同盟を認めたすべての国家は自動的にドイツに対して戦争状態に置かれたことになるのだ。もしもカリフォルニアがアメリカ合衆国連邦政府に反旗を翻した場合、アメリカ合衆国連邦を構成するすべての州が自動的にカリフォルニアと交戦状態に置かれるようなものである。

「国際モラル」の権力と統合性の度合いが徐々に明らかになってきた。その呼び名は「普遍的良心」でも「国際モラル」でも構わないが、とにかくそれはれっきとした権力に成り上がり、まるで連邦法がアルコールの密輸団体を禁じ、暴動を取り締まるがごとくに権威主義的国家主義を禁じ、戦争行為を処罰するのである。「普遍的良心」の地位がかくのごとく押し上げられる事実を見ることで、私達はニュルンベルク裁判の新たな司法精神をより深く理解することができる。ニュルンベルク裁判の第二起訴項目(平和に対する犯罪)は第一項目(共同謀議罪)としっかり噛み合っているのである。

ニュルンベルク検察の態度は、実在するものの存在を否定し、実在しないものが存在すると主張することにある。彼等にとっては、国際モラルなるものは実在する。しかも文書化されていようがいまいが、それは各国の法律に優先されなければならない。同様に今は既に消滅している国際同盟も未だに存在していることになり、そればかりかかつて一度も手にしたことのなかった警察権すらどこか絶対的世界において国際同盟は所有していることになり、それは神の手に等しく、いかなる場においても一度も宣言されたことがないにもかかわらず王権に匹敵する法の力を所有することになったのだ。実に巧妙な遡及的視点である。かくしてニュルンベルク裁判は超国家の名の下に判決を下すことになったのだ。1945年の時点で国際連合を信じると仮定した場合にはある意味で超国家のようなものが存在すると言えなくもないが、少なくともそれは1939年の時点ではまったく存在しなかった。まるで亡霊を呼覚ますようなものだ。そして何よりも「純粋な本質」の勝利である。今後はあらゆる一般概念に裁きの剣が与えらたのだ。空に浮かぶ雲が法を定め始めるようなものである。「我々は実在し、しかも実在するのは我々だけだ!」と雲達が叫び始めた。まさにプラトンの洞窟である。我々が現実と思っていたもの、我々が現実の法だと思っていたものは影でしかなかった。逆に我々が影だと思っていたものが現実であり、法であることにされてしまった。普遍概念の勝利である。現実とは実在するものだと思ってきた私達は、突然解き放された抽象概念を前に呆然とする。

このことがいったい私達をどんな世界に導くのかを知る必要がある。ニュルンベルク裁判はケロッグ・ブリアン不戦条約を卑劣に曲解することで、ドイツの戦争が法に違反するものであったと主張し、それを理由にドイツ軍の行なったすべての軍事行為がもはや軍事行為ではなく、刑事犯罪だったのだとすり替えた。しかし私達が問題としているのはそのことではなく、雲の支配がもたらす世界とはどんなものかということだ。雲の世界に支配されることになったあらゆる国家は本質的に、国際条約に署名しようがしまいが国際社会を優先するために国家主権の一部を放棄しなければならないことになったのだ。すべての国家は「道徳」に司られることになったからだ。これが来るべき未来世界の基盤であり、私達は毎日のようにそれに慣れるように指導され、今ではすっかりこの考えは普遍化した。だがすでに二十年も前にリトヴィノフが「絶対的な国家主権と国家の行動の自由は、国際世界の義務に従わない国にしか存在しない」と表現していた。

いったいこの国家主権の委譲はどのようにして起こるのだろう? まずはこれが通常の主権放棄ではないことを抑えておこう。ある国家がその主権の幾つかを放棄することは有り得る。例えば聖地に住む国民の保護やスエズ運河管理権の執行、あるいはドナウ川航行の規正を第三者に委ねる場合である。しかしここで問題とされる権利の委譲こうしたものとは別の次元のものだ。国家が今要求されているのは次のような信じ難い権利の放棄である。何を支持し何を支持しないかを決定する権利、許容するものとしないものとの間の境界線を決定する権利、つまり国家が高等機関に譲渡するよう要求されているのは、実質的に自らの主権なのだ。いったい他者に侮辱され、弾圧されながら「もうたくさんだ!」と席を立つ権利のない統治者になんの意味があるだろう? もはや統治者の本質は何も残されていない、一介の個人となんら変わりない。統治者はまさに個人に還元されたのだ。それも侮辱者に向って「法廷というものが存在すること、王の法廷が存在することをお忘れなく!」としか返答することのできない個人だ。王を認める者は、もはや自らは統治者ではない。国家は主権の一部を放棄したのではない。主権そのものを放棄し、世界覇権帝国の一市民でしかなくなったのだ。各国はその帝国が新たに定めた法を受け入れるだけでなく、市民としての義務さえも請け負う。それほど新たな主従関係は明確なのだ。とりわけ「民兵」の義務という、支配者に対する最も本質的な市民の義務を負うことになった。つまり国際社会の一市民に過ぎなくなった国家は、その評議会の決定する命令に従って監視塔に登り目を光らせ、総司令官に美辞麗句を並べ、軍事動員に同意するのだ。ルイ・フィリップ時代の国民のように今後各国家は国際社会の国民軍としての役割を果たすことになったのだ。

以上述べたような国家主権の放棄がどれほどの規模であるかを私達が意識するには、ニュルンベルクの第一起訴項目で述べられた内容を思い出す必要がある。国家は何を許容し何を拒否するかを自ら決定する権利を放棄するだけでなく、実際には何が正しく何が不正であるかを判断する権利すら放棄していることがわかる。国家の利益が侵害されているかどうかを判断する権利ばかりか、国家が道徳に従っているかどうかを判断する権利すら、今や国家自身ではなくや他者の手に渡ったのだ。国家は何をするにも許可を求めなければいけない。戦争をする権利、しない権利、どんな方法なら国力を増強することが許されるのか、政権を交替するべきかどうか、どのような法律、どのような輸入規制法を採択したらいいのか。国家の通貨、通商、予算、軍備、民主主義の度合いについてさえ外部から勧告の行なわれることはもはや驚くには値しない。これらすべてはニュルンベルク裁判の精神に含まれていたのであり、そうした勧告が行なわれなかったとしたらむしろ驚くべきである。

こうした事実上の干渉は、私達に許されている政治的権利について語られているうちは巧妙にベールに包まれ、ただ抽象的に扱われているだけだったが、国際政治の分野に移行するやたちまち法的に明確になり、組織や文書によって確定される。ケロッグ・ブリアン不戦条約をただの条約から勅令に昇格させた手段は、国際機関が有する裁判権を明らかにし、国家が一市民に還元され、その主権を奪われたことを明示した。私達が目下体験しているこうした劇的な変容は、新たな支配権力が樹立する過程に特有な性質をすべて示している。これと同じ現象は十六世紀のイタリアで国家が封建領主を法的支配下に置こうと試みた時にも見られたものである。オルシニ家、マラテスタ家、コロンナ家といった領主は自分の領土内での法治権は自分の手にあるものと信じて疑っていなかったため、ヴェネチア共和国や法皇が何故彼等に対して刑事訴訟を起こせるのか、わけがわからずにいた。彼等は自分達の権利の正しさを確信し、敵は戯言を語りながら体よく自分達を始末しようとしているのだと信じて死んで行った(そしてそれは本当だった)。この二例を比較することによって、ニュルンベルク裁判が新たな法制度の支配する世界の最初の表明であることが結論できる。二百年後にはその法制度はごく当たり前のものとなっているのかもしれない。だがまず明らかな事実は、オルシニ家、マラテスタ家、コロンナ家といった領主がまもなく支配者として消滅したことである。彼等の子孫は法皇とトスカーナ大公の従順な臣下に過ぎなくなった。ニュルンベルク裁判が来るべき世界の法制度を表し、ニュルンベルク裁判が現在国際法に与えている支配的立場が今後持続的なものとして確立することになるならば、我々の国家はイタリアの封建領主達と同じ運命をたどることになるだろう。ニュルンベルク裁判の文書は、国家の隷属化による消滅を決定しているのだ。

ここまで分析したところで、来るべき支配体制の全体像が私達の目前に広がりはじめた。言ってみれば一種の置換が起こっているのだ。条約を撤回不可能なものと見なし、平和的な国土分割を不可能であるとしたことは、そうしたことが本来招くはずの国家の服従や成長抑制、管理、占領といったただならぬ結果こそはもたらさなくなったが、これらに等しい現象は緩慢に実施されているのだ。服従という事実は、許容可能な婉曲表現に言い換えられているに過ぎない。そうやって私達をその事実を慣らそうとしているのだ。今後私達は服従するのではなく、干渉されるのだ。管理されるのではなく、計画されるのである。成長抑制を課される代わりに、輸出を調整されるのだ。占領などとんでもないが、国際会議によって私達の民主主義度に関する診断が下されることになるのだ。会議の円卓には全員が顔を揃え、投票用紙を手にしている。そこでは勝者も敗者も存在しない。全員が息をすることのできる自由世界だ。だが息をすると言っても、心肺による呼吸ではない。吸うことが許される酸素の容積が賢い技師によって制限されている深海潜水艇や軽航空機の中で呼吸するようなものだ。イスラム教徒がモスクに入る前に履物を脱ぐのと同じように、全員が会場の入り口で幾つかの不都合な観念や余計な主張を放棄させられ、民主主義の原則を永久に尊重することを誓わされ、その代償として自由を受け取ったのだ。つまりはアメリカの憲法を何よりも優先して、これに従うことを約束したわけである。これこそがこの世の幸せではないか? これこそが先述した我々の行く手を遮る二件の障害に対処するための幸せな妥協ではないか? かくして解決不能に思えた問題が解けたのだ。ドイツが断罪されるのは、ヴェルサイユ条約に違反したためだからだけではなく、「普遍的良心」の精神とそれが下す勅令に本質的に反する行動を取ったためであり、つまりは民主主義に反したためなのだ。だがドイツが今後は牙を向けた女神に対して忠誠を誓うのなら、再び自由国家の仲間入りをすることが許される。

この新たな位置関係がもたらすあらゆる結果を検討する必要がある。国家の条件を一介の個人のものと同じレベルにまで削減することから生じる第一の結果は、富の分配が現在の状態で神聖化されることだ。社会的不公正が国家単位で再現されるということだ。そして司法機関との力関係がそれを決定する。言い換えれば、市民は自らを弾圧する不平等を守護する番人に任命されたのだ。本来都市国家においては、このような静止状態は政治闘争よって常に修正され、社会契約は間断なく見直され続けてきた。だが市民に授与されてきたこのような政治活動に相応する国家レベルの活動とはどのようなものだろうか。国家単位の領域ではあらゆる政治活動は戦争、あるいは戦争への序奏を意味し、現在の新たな体制下においては、戦争とは世界大戦でしかありえない。

「あなた方は自由です」と言われる。だが与えられた割当てを受け入れることが条件なのである。あなた方には他国と同じ権利が認められるが、他国はみな、本質的な問題を提起する権利を放棄していることを知らなければならない。これは陰険なやり方でマルサス主義を再び導入することと同じだ。ちょうどケロッグ・ブリアン不戦条約がヴェルサイユ条約を補強したのと同様、国連憲章は貧困を補強する役割を果たしているのだ。これまでは強制権の発動によって得ることのできた結果を獲得するためには、もはや国土併合の必要もなければ強制権そのものすら必要ない。民主主義精神を受け入れさせれば良いのだ。富める者達は「ホザンナ!」を叫ぶ。そしてポトマックへの賛歌を歌った後に恩赦を与え、この勝利が正義と平和の勝利であると主張する。素晴らしい。もはや悪魔を喚起する必要さえない。悪魔は消滅した。彼等の植民地を奪って代わりに搾取する必要はない。彼等にはもう植民地はないのだから。戦艦をレンタルするために彼等の海軍を奪う必要もない。彼等はもう戦艦など所持していないのだから。デトロイト製の鍋やデトロイト資本がドイツのエッセン市で製造した鍋を彼等に暴利で売りつけるために彼等自身の工場を破壊する必要もない。彼等に工場など残されていないのだから。今のこの状況が素晴らしいものである、これこそが回避しようのない運命なのだと彼等に信じさせれば良いだけの話だ。国連憲章による経済政策とは、弾圧経済と同じである。ケロッグ・ブリアン不戦条約を手にしたからには、ヴェルサイユ条約など子供騙しである。世界の民主化と常態化。これこそが我々のスローガンである。これこそが古今東西最上の体制であり、毟り取られた者達にさらに正しい人々の財産の見張りをするよう促すのである。

ここにおいて一見異なる分野であるように見える道徳と経済とが出会い、融合するわけである。ニュルンベルク裁判は平和を保証すると主張している。だが平和と普遍的良心は共に最高天に君臨することになったとは言え、ちょうどモンテーニュが「王座に就いてると言うが、実際には尻の上に座っているに過ぎない」と表現した王のようなものなのである。つまり純粋不可侵な理念は支配者の座につくことによって、政務という不純な行為に手を染めなければならなくなったのだ。そして最終的に行なわなければならない政務は富の分配である。地上の政務に関わることなく精神界の政務だけを執ることはできない。精神界の支配者から富を奪うことは、必然的に地上の富を奪うことになる。土には必ず根が張っているからだ。「純粋なる不可侵なる理念よ、そなたの大臣を務めるのは一体誰なのか?」と私達は彼等に尋ねよう。「いったい自ら手を下さないためにいかなる地方長官、宰相、王太子付貴族に地上の執務を委譲したのか? いったい私達を統治しているのはどのような聖省なのだ。そなたは我々に監視を命じるが、それならばいったい何を前に監視を行なうのか知りたいものだ。門の前で敬礼を命じるのならば、いったい内側には誰が腰掛けているのか知りたいものだ。」だがニュルンベルク裁判は、この第二起訴項目においては、まだ返答を行なってはくれない。これまでに我々が詳述してきた原則を提示するのみで満足し、私達はそれが意味する我々の未来を読み取ろうと試みる。

新たに出来上がったエデンの園を徘徊する私達の目に、未来世界の姿がだんだんとはっきり浮かび上がってきた。ニュルンベルク裁判によって定められた新しい法とは大したものだ。その第一起訴項目(共同謀議罪)によって、私達は自国から追い出されてしまった。だがそれはまだ事実として追い出されたのに過ぎない。ところが第二起訴項目(平和に対する罪)は、私達の追放処分を法的に決定したのだ。私達はその代価として世界市民というタイトルを授与された。その言わんとするところは、私達はカーディ[イスラム教国の裁判官]の家の前に集まって「この町は昔から私達の祖先のものだったし今も私達のものだ。これらの田畑は昔から私達の祖先のものだったし今でも私達のものだ」と言うことを禁止され、続いてカーディ自身も剣を掲げて歩くことを禁じられるということだ。何故ならカーディは統治権を放棄したのだから。カーディに代わって白いヘルメットをかぶった立派な代理人が登場し、私達に平和と繁栄を約束する。「ようこそ代理人殿! あなた方が今後は私達の主人の代理を果たす。あなた方の役目は私達が寝ている間の安全を保障するだけではない。私達の行う様々なものの流通の管理を行う。私達の機械、私達の思想、私達の金、私達の軍隊。カーディは毎日のように先住民部隊の騎兵に守られて宮殿から出て祈祷を捧げに行くが、その際彼はあなた方代理人を見ないふりをする。その一方で私達は、かつてこんな風に私達が行進させていたスルタンを思い出してはその時代を惜しむのだ。」

ついさっきまで流動的に思われた世界、あらゆる定義の枠をはみ出し、確信的な物から逃れるように思われた世界にようやく異議を唱えようのない最終的な安定した姿が定まってきた。私達はこの新たな法によって貢納者にされてしまったのだ。私達は自分の国にいながら何が確かなのかわからなくなり、善悪のはっきりとした境界は消え去ってしまった。しっかり踏み締められる地面が足元から消滅する。そして頭上にはなんとも厳かな建物が立ちはだかり始める。もはやフランス国民も、ドイツ国民も、スペイン国民も、イタリア国民もどのような運命が自分を待ち構えているのかはっきりと知ることはできない。ただ世界市民の協定のために均衡の取れた足場の築かれつつあることだけはわかる。世界市民は神聖不可侵となったのだ。世界市民の商品、その商品の価格、利幅の全てが同時に神聖不可侵となった。世界共和国とは商人のための共和国である。歴史が宝くじだった時代には永遠に終止符が打たれた。今後存在するのは唯一つの法のみ。そしてそれは儲けを保証するための法だ。これに触れない限りは私達の自由はあらゆる場面で許される。富の分配は終了した。今後あなたは永久に商人であり続けるか、永久に消費者であり続ける。金持ちは金持ち、貧乏人は貧乏人であり続ける。世の末まで主人であるか奉公人であるかが決められた。国家の主権が消滅する時、世界経済独裁体制が輝き始める。国民は「わが国での契約は次のように決まっている」「これがわが国の風習である」「ここに座る時にはこれだけの税を納めなければならない」と主張する権利を放棄した時、商人に対するあらゆる自衛の力を失うのだ。世界合衆国は表向きは政治構想であるように見えるが、実際には経済構想なのだ。今不動化された新世界とは巨大な証券取引場に過ぎない。カナダのウィニペッグ市が小麦の取引価格を決め、ニューヨークは銅の、南ア・プレトリア市は金の、アムステルダムはダイヤモンドの価格を決める。たとえその価格に不満があっても、反対できるどんな手段が私達にあるだろうか。話合いが行われる。だがそれは金持ちと貧乏人との間のものだ。そんな話し合いが招く結果がどんなものであるかは私達は百も承知している。金持ちは機嫌を損ねる、そして港湾を閉鎖する……。私達が彼等に異議を唱えたことを悔いさせる方法は彼等にはいくらでもある。異邦人に対して税を課すこと、商品とともに国外に立ち去らせること、宣教師に対して国境を閉ざすことを善しとしない者は、自らの自由と財産とを放棄する。国が外国の価格と足並みを揃えるほかないのに、国内でストライキを行なったり、社会保障を勝ち取ったりしても何の意味があろう。これこそが現在私達の直面している問題の核心なのだ。自国民の生活を保障できるのは主権を保持し、異邦人を国外に追放する力を持つ国だけである。だが今新たに生まれた〈世界憲章〉はトルーマン大統領の言うように、その逆の道を私達に推奨する。この政策は三世紀前まで〈開かれた国境〉という品の良い名で呼ばれていた。我々は今や中国になってしまった。国内を襲う内閣危機よりもアメリカの大統領選の方が今後は私達にとっては重大なのだ。

しかし一つ慰めがある。それは私達を統治しているのが普遍的良心だということだ。万全に調整された司法官が出来たての法律を私達に授与してくれる。彼らは〈民主主義〉に仕える巫女なのだ。ハーレムの宦官とよく似た彼等の顔は、私達には見覚えのないものだ。彼等の話す言葉も私達には理解できない。彼らは天の通訳者であり、その役割は「自由」「平和」「真実」の尊い奥義が私達の手に届く物にすることである。「愛国心」とは何か、どんな行為が「裏切り」「勇気」「市民の義務」と呼ばれるのかを私達に解き明かしてくれる。新たに建国された私達の祖国がどんな姿をしているのか、どんな名誉に値するものなのかを私達に説明してくれる。ああ、我がいにしえの国の法律、我が都市の法律、みっしりと重みのあった法律、私達と体臭を共有していた法律、我々の土に根ざしていた法律はいずこに消え去ったのか。中世の伝令官が巷にふれ回った君主法、評議員らが角帽を脱いで同意した勅令、いにしえの王国、海賊の時代はいずこに消え去ったのか。戦士の掟、死の掟よ、それらは実際には愛と平和の掟だったことを私達は今になって知るに至った! 不公正と言われた法は正義の法だったのだ! 禁止法とは救済の法だったのだ! 掠奪法とは保護法だったのだ! いにしえの法よ、かつてそなたは我々の生活そのものであり、呼吸そのものだった。そなたは我々の力の尺度を表し、我々の悪における勢いにも制御がかけられていた。そなたは我々の血であり、魂だった。我々の顔だった。だから我々は法に自分自身の姿を認めた。それが自分自身の姿だとわかったものだった。最も野蛮な法、今日私達が不公正と呼ぶ法、私達が呪うように教えられるナントの勅令でさえ、今異人どもが我々のもとに持ち込んだ法に比べたら、なんと穏健で賢明な法に見えることか! 今幕開けしたのは顔のない法の時代、改竄の時代、そして殺人を法と呼ぶ時代だ。かつての評議員は世界製造マシーンに取って替わられた。このマシーンは時々無味乾燥で清潔な非人間的な怪物を製造し、私達は隕石でも眺めるように驚愕の眼差しをその怪物に向ける。すると法学者達は「我々はドイツ兵全員を慣習法を破った罪で絞首刑にし、フランス国民全員を敵国との共謀罪で銃殺することもできたのですよ。だが我々は寛大なので見逃してあげたのです」と説明してくれるのだ。ああ、十三世紀の野蛮な法よ、ポワトゥー地方の慣習法よ、棍棒による決闘、会議、神の審判よ、正義と寛容の光が今日そなた達の額に照り輝く! 目に見えない技師達が目下世界を正確に図面化しつつある。かつて私達は家を所有していた。その代わりに今後は美しい設計図を与えられるだろう。教理問答書の表紙に描かれたのと同じ三角に囲まれた目玉が新たに創造される政治を司っている。理想主義者達の熱狂は度を越した。怪物を作り出した者達がこぞって今では発言権を握ったのだ。私達の住む世界は病院のように真っ白で、死体安置所のように静寂なものとなるだろう。悪夢の時代の到来だ。理想主義よ、私はそなたを憎悪する。

我々の置かれた現状はかくの通りである。あらゆる場で私達が独立しているかのように美文が並べ立てられるが。自分達が戦時中にしでかした事に慌てふためいた戦勝国は今になってそれほど酷い事をしたわけではないとうそぶき、破壊した都市は再建するし、皆――もちろん悪者は別だが……例えばスペインのファシストどもはダメだ――に石炭や機械やガソリンや木綿を分配すると約束する。さらに我々にいくらでも国家主義を唱えて良いと言い、非順応主義でも誰の敵を自称しても構わない、すべて以前と同じだと約束する。だが私達はそれが子供騙しに過ぎないことを知っている。世界中の経済計画を集めても、それは私達から奪われた政治権利の埋め合わせにはならないことを。

家々は骨抜きにされたのだ。世界合衆国という理論は、それがある政治的前提の上に立っている限りは詐欺に過ぎない。そして民主主義を絶対的理想とする政治的前提は、マルクス主義を絶対的理想であるとするものと全く同類だ。

同時にマルクス主義とそっくりの干渉を行うための口実でもあるのだ。私達はもはや自由な人間ではない。私達が自由な人間でなくなったのは、ニュルンベルク裁判が私達の国民の意志を凌駕する普遍的意志が存在し、その普遍的意志のみが真の法律をつくる権限を握っていると宣言した時からである。私達の独立を脅かしているのはマーシャル・プランではなく、ニュルンベルク裁判の原則なのだ。今日マーシャル・プランを批判する者はそのことに気付いていないか、あるいは口にすることを憚っているだけで、実際に彼等が批判しているのはニュルンベルク裁判によってもたらされた新たな道徳観念なのだ。つまりフランス国民の半分が今日抗議の声を上げているのは、ゲーリングが絞首刑にされたからなのであり、彼等はそれに気付かずにいるだけだ。

そもそも私達はこの状況が行き着く先を知っている。国連は彼等の起訴を容易にするために意味の漠然としたドクトリンを公布してしまったため、目下名状し難い窮地に立たされている。確かにソ連の善意を信じることは間違っていない。彼等の善意は原則としては明らかだ。そして彼等はソ連にドイツを民主主義に対する犯罪を理由に告訴するよう要求した。両者の意見はこの点については完全に一致していた。さらに彼等はソ連に対して、将来世界は民主主義精神によって統治されることを公布するよう求めた。ソ連はこれも極めて適確であると判断した。ところがいざこの民主主義精神の統治を実践に移す段階になって、ドクトリンの曖昧さが暴露されたのだ。ロシア人達は当然彼等にとっては世界一民主主義的であるソ連の憲法を国外輸出することを請け負ったものと信じていた。彼等は干渉政策には諸手を挙げて賛成していたが、それは共産党を媒介してのものとしてだった。計画を立てるのには同意するが、それは三ヵ年、四ヵ年、五ヵ年計画のことだった。輸出は東部に向って行われるものであり、国際会議はヴィシンスキー氏の言葉に従順に耳を傾けるものでなければならなかった。ロシア人は民主主義の息吹はモスクワから発せられ、時計の針とは逆方向に吹くのだと理解していた。そうではない、世界に広めなければいけないのはアメリカの憲法とドル通貨、匿名投票制であり、赤十字による視察を優遇し、国際会議に際してはマーシャル氏の食堂に集まるのだと知らされると、ロシア人達は何か深刻な誤解があると憤慨した。ロシア人の立場に立ってご覧なさい。彼等が戦争を行ったのは、アメリカ大使がワルシャワで好き放題できるようにしてあげるためなどではなかったのは言うに及ぶまい。

曖昧な表現や虚偽の見解の危険はここにある。ケロッグ・ブリアン不戦条約には思いもよらない起爆剤がふんだんに含まれていたことに私達は今になって始めて気付いた。この不戦条約はドイツを断罪するにはもってこいだったが、世界を統治するためには最悪である。今日ニュルンベルク裁判の判事諸氏は自分達の論理を矛盾させないためには、アメリカ式民主主義を採用していないすべての国家を普遍的良心に対する敵として断罪しなければならなくなった。そうした国家は国際社会から切り離し、普遍的良心は封主としてこうした反逆者に対する弾劾の鐘を打ち鳴らさなければならない。ニュルンベルク裁判の原則とはかくのごとく我々を監視下に置くだけではなく、新たな戦争に駆り立てるものなのだ。それは先の大戦と同様にまったく不要なイデオロギー戦争であり、別名権利のための戦争である。このようにして数ヶ月もしたら再び何万というフランスやドイツの青年がさらに高尚であると言う、だが実際には私達の自国内での主権を奪うものに過ぎない道徳的名誉の名の下に同じ鉄兜を被る運命に追い込まれないとも限らないのだ。このいかにも間抜けな政策の代価として、私達はボルシェヴィズムと国家社会主義とが同じ怪物の異なる二面に過ぎなかったことを教えてもらえる満足だけは確かに得た。だが果たしてアメリカ人達がこの上等な宣言によって事態がさらに複雑化することを見て取っていたのかどうか、私にはわからない。

(続く)