人間のいちばんの義務とは まず人間であることではないだろうか?(Le premier devoir d’un homme n’est-il pas d’etre un homme ?)

ロベール・フォリソン

2014年12月31日

ベン・シオン・ディムール教授の思い出に。

ディムール教授は、イスラエル国立ヤド・ヴァシェム・ホロコースト記念館の創設者である。だが、ユダヤ人の思い出話よりも、科学的視点に立った歴史を重視したため、1959年辞職に追い込まれた。(http://robertfaurisson.blogspot.fr/2009/03/memoire-juive-contre-histoire-ou.html)

幸いなことに司法の権威機関は、どんな平凡な殺人事件を裁く場合でも、「証言」のみで満足することはない。彼等は何よりもまず法医学的鑑識を要求する。警察の技術班は犯行現場や凶器を検査し、科学班は解明の鍵となり得るすべての物件を研究所で分析する。証言というものの価値は、法医学の鑑識結果や物的事実が検証され、すべての事実関係が掌握されて初めて判断することができるのだ。

私個人について言えば、かれこれ半世紀にわたって、ナチスが使ったと言うあのむごたらしい「虐殺手段」であるガス室というものが、いったいどのような形をしたものだったのかを知りたいと思い続けてきている。その技術について、またその使用方法について紹介されることを、私は待ちあぐんできた。今日、ドイツのかつての強制収容所の幾つかは観光地として開かれている。そこではこれこそが「ナチスのガス室」だと言う一室が展示されているが、奇妙なことに、これほど断言されているのにもかかわらず、それを証明する最小限の科学的な裏づけ、法医学的鑑識すら提示されないままでいることに私は気づいたのだ。

1960年代初頭、私が初めてパリの現代ユダヤ文献センター(CDCJ)を訪れた時、私はただ一点を問い尋ねた:

「ナチスのガス室の写真を見せていただけますか?」

だが写真は見せてもらえなかった。そのような写真は存在しなかったのだ。

1994年にワシントンのホロコースト記念博物館を訪問した時も、またその他さまざまな場所を訪ね歩いた時も結果は同じだった。一般観光客たちには、ダッハウ収容所のガス室を見物中の有名なアメリカの政治家の誰それの写真といったたぐいのものを見せてごまかすのだが、いざ事情に通じた専門家が相手となると、彼等はもはやこの手で危険をおかすことはなくなった。

私は長年にわたって各地を訪問し、文献を漁り、専門家に意見を求めた。(例えばパリ十五区ダンツィグ通りの警察署中央研究室の職員、あるいはアメリカの死刑用ガス室の専門家などを調査当初から訪ね歩いた。)そのように研究を積み重ねた結果、相当な量の情報を収集した。それらは、次の二点に関する資料だった:

ところがその一方でナチスのガス室に関する情報、例えばアウシュヴィッツ収容所で昼夜にわたって、一回に数百人、数千人という人間が繰り返し処刑されたと言われるガス室が技術的にどのように建設され、機能していたのかに関しては、相変わらずまったく何もわからないままだった。いったいどのようにして死刑執行人とその助手たちは、室内で毒殺された死体を、自分自身が中毒死してしまわないように扱うことができたのか、そのことを私に説明することのできた人は、フランス国内にも外国にも一人としていなかった(シアン化水素酸は皮膚に浸透し、皮膚の中に沈着する性質を持つが、換気したり通気したり、その他の方法を使って、服や切り取った髪、金属等から強制的に除去することはできる)。

アウシュヴィッツ収容所の代々三人いた所長の一人であるルドルフ・ヘス(Rudolf Höss)が告白したものとして発表された文章を読んだ時、私はすっかり当惑してしまった。ヘスの告白によると、室内で犠牲者たちの叫び声が止むと、“ただちに”(sofort)、“特殊部隊”(Sonderkommando)と呼ばれるメンバーが、シアン化水素酸の海であるはずのガス室に侵入したというのだ。それも物を食べたり、タバコを吸ったりしながらだったと言うのだから、ガスマスクさえ装着していなかったわけだ。こうした数々の謎を私に解き明かしてくれるような人間に誰一人会うことはできなかった。

チクロンBは多孔性の不活性物質をベースにしたシアン化水素酸によってつくられている。1922年頃に発明され、1926年末に認可されたが、わずかな火花や静電気にさえも反応する爆発物であることが不利な点だった。そのためアウシュヴィッツIの「ガス室」がそうであったとされるように、あらかじめ加熱するタイプの火葬炉の間近で使用するなど狂気の沙汰のはずだった。

アウシュヴィッツIの火葬棟とアウシュヴィッツ・ビルケナウの火葬棟II、III、IV、Vの図面を発見したのは、実は私自身である。戦後、公開されずに隠されていたものを、1976年3月19日にアウシュヴィッツ国立博物館の古書の中から見つけたのだ。私はそうした状況をすべて掌握した上で、次のように断言する。

1946年4月15日のニュルンベルク裁判でルドルフ・ヘスが証言したように、210平方メートルのスペースに二〇〇〇人の人間を押し込めてガスで処刑することは、実際には不可能である(もっともガスを使用するまでもなく、間もなく彼等は酸欠によって窒息死してしまう可能性はあったかもしれないが)。

「特殊部隊」の要員がどんなにがんばったところで、シアン化水素酸が充満する中、これほどの数の死体をより分け、一人一人小さなエレベーターに搬入し、上階の火葬室に運ぶというとてつもない仕事を成し遂げることは到底不可能なのだ。

そのうえ私は次のことも知るに至ったのだ。チクロンBを用いて家屋を殺虫するだけが仕事である害虫駆除係(英語では exterminators)に対する業務命令によれば、業務中に肉体的無理をすることは厳重に禁じられているのだった。呼吸が速まり、ガスマスクのフィルター機能が妨げられるからだ。また業務命令によれば、建物の殺虫が終わった後は、屋内を換気するために窓を開けなければならないが、なかなか開かない窓があった場合、無理に開けようとしてはならない、他の窓を開けて換気を促すようにとある。(これに対して、ある人々は、ドイツ人がすべてのガス室を破壊したと主張している。そういう人々に私は、「それならドイツ人が破壊したというガス室がどんなものだったとあなたが考えているのか、図にして見せてください」と答えている。)

こうした調査を重ねた末に私は、次のような驚くべき事実を確認するに至った:

ガス室(またはガス室を搭載したトラックを使用したという説もある)を使用して行なわれたと言われている戦争犯罪を裁くにあたって、ニュルンベルク軍事法廷(TMI - 1945〜1946)も、数あるその他の法廷のいずれも、戦後七十年の間一度たりとも法医学的鑑識を提出するように指示したことはなかったのだ。

それだけではない。1963年12月20日から1965年8月20日にかけてフランクフルトで「アウシュヴィッツ裁判」が行なわれたが、その際、1964年12月14日から16日の期間、アウシュヴィッツ・ビルケナウ収容所に関するいくつかの点について現場調査が行なわれた。この現場調査に参加したのは、四名の検事の他、たった一人の裁判官ホッツ氏のみだった。その他の五名の判事は、これほどの規模の犯罪的な毒ガス処刑と死体焼却が実行された現場に赴き、詳細な調査を行なう努力をいっさい省いたのだった。

いったいどういうことなのか。終戦から二十年がたち、世界史上最大の犯罪現場であるアウシュヴィッツについて大々的な裁判が見世物のように行なわれたというのに、これだけの大量処刑がいかにして考案され、何年もの間遂行されていたのか、その方法を調べるための努力を判事たちはこれっぽっちも行なわなかったというのか。

「アウシュヴィッツの犯罪」を説明する法医学的鑑識書類、たった一枚のコピーすら私に提示することのできた人はいないのである。山ほどの証言、回想、告白、歴史書が私に浴びせられ、私はこれ以上ないほど入念にそれらを読み説く努力をしたのだが、そこから発見されるのは結局のところ、物理的、化学的法則とは矛盾する曖昧な主張ばかりだった。

法医学的鑑識が欲しい。たった一つでいい。それさえあれば私は納得する。

私は終戦以来隠蔽されてきた火葬炉の図面を自分の手で発見したわけだが、その図が示すようにアウシュヴィッツ収容所やビルケナウ収容所の火葬場の中にあった現在ガス室と言われるスペースは、実際には死体安置所(Leichenhalle, Leichenkeller )と呼ばれる部屋に過ぎなかったのだ。寸法から言っても、とりわけ換気・通気システムから言っても典型的な死体安置所の構造をしている。

1982年、私はアルザス地方シュトルートホフ収容所のガス室と言われる場所については法医学的鑑識の存在していた事実を発見した。私は1974年にこの収容所のガス室を見学していた。収容所の姿は私の目には出来の悪いまがい物にしか映らなかった。その理由のひとつは、戦後サン・ミシェル・シュール・マントの会社がこの部屋の復元工事を行なったためだとその後聞いた。

鑑定調査はパリ大学薬学部学部長だったルネ・ファーブル教授(René Fabre)に委託され、1945年12月1日には早くも、いずれの調査対象からもシアン化水素酸の痕跡はまったく検出されなかったという結果が出ていた。調査されたのは:

である。

R・ファーブルによる報告書はフランス軍事裁判所の記録から消失してしまった。だが調査に参加した三名の医師(シモナン、ピエドゥリエーヴル、およびフルカード医師)が署名をした書類が残っていたおかげで、調査結果は今でも確認することが可能である。(『ガスによる虐殺(ショア)だろうと、銃弾による虐殺だろうと、いかなる物的証拠も法医学的証拠も存在しない!』)。三人の医師は、R・ファーブルの調査から出た結果に当惑したが、少なくともそれを発表するだけの真摯さと良心とを持ち合わせていたわけだ。

1978年から1979年になってようやく、ナチスのガス室が技術的に存在し得なかったことを証明する私の二本の記事が、フランスの『ル・モンド』紙に取り上げられた。すると、1979年2月21日同紙は今度、その記事に対して三十四名の歴史家の署名する『声明』を掲載したのだ。この歴史家たちは私に対して次のような反論を行なった:「これほどまでの犯罪がどのように技術的に遂行されたのかを追及するべきではないのだ。この犯罪は実際に起こったのだから技術的に可能だったはずである。」

この見事な学術的妄言を逃げ口上に、署名者たちは本質的に物理的、化学的、建築学的であるばかりでなく、資料に裏づけされた歴史学的な私の議論に対して、いかなる解答を提示することも拒みながら、逃げたのである。

この時以来数知れない歴史家やジャーナリストなどが、ガス室実在論とその機能の擁護を試みてきたが、誰一人、私が何百回と繰り返す

「ナチスのガス室を見せてくれ、あるいは図に書いてくれ!」

という要求に応えられずにいる。

つい最近も、ナチスによる毒ガス処刑なるものを扱った一見たいへん専門的に見える大作が現われたが、本書の中には一枚としてガス室の絵、技術的説明図は見られない。私の挑戦に対する具体的な返答の片鱗さえ掲載されていないのだ。これは2011年に初刊が発行され、2012年に改訂版の出た Neue Studien zu nationalsozialistischen Massentötungen durch Giftgas / Historische Bedeutung, technische Entwicklung, revisionistische Leugnung(ベルリン、メトロポール出版、XXXIV+446頁)というたいへん充実した書物だ。主な執筆者はギュンター・モルシュとベルトラン・ペルツで、アストリッド・レフが協力している。この三名のほか、ブリジット・ベレール、ジャン=イヴ・カミュ、バルバラ・ディステル、リチャード・J・エヴァンス、ロベルト=ヤン・ファン・ペルト等、三十近い名が挙げられる。タイトルを訳すと『国家社会主義党政権による毒ガスを用いた大量殺人に関する新研究/その歴史的意味、技術的開発、また見直し主義的ホロコースト否定主義者たちについて』となる。

しかしいったい全体、一枚も技術的な図面を掲載せずにどうやって、殺人兵器の技術開発の研究を手掛けることができるのだろうか。彼等は私達のことを「見直し主義的ホロコースト否定主義者」と呼ぶが、その私達の主要な論拠は次のようなものである:つまり、アメリカに実在する一人用ガス室に不可避な複雑なシステムを確認さえすれば、犯罪兵器だと言われているナチスドイツの「ガス室」は、考案も図解も明らかに不可能と言うほかないのだ。だが同書は我々「否定主義者」のこの論拠に触れさえしていない。いったいそれでどうやって応えるつもりなのか。

毒ガス処刑を実施する上で難しいのは、自分自身が中毒死せずに他者を殺すことだけでない。処刑が済んだ後、自らの命を危険にさらさずに、高濃度シアン汚染をした死体を処刑椅子まで引き取りに行き、ガス室から搬出することでもあるのだ。上記の本を記した歴史家たちによれば、ドイツ人と「特殊部隊」の人員たちは、この困難を毎日何千回となく克服していたことになる。

もう一度繰り返そう。大勢の人間を一室に集めてシアン化水素酸で殺戮することは、危険を伴うが、不可能なことではない。だがその後で、その部屋に入って高濃度汚染した死体の山をより分け、運び出し、ふたたび同じ規模の処刑を数時間のうちに実施することは、たとえガスマスクを装着していたとしても不可能だ。つまり次の結論以外はありえないのだ:

毒ガスを使った連続処刑と言われるものは、その他にも数ある馬鹿げたつくり話の一つに過ぎない。

「ナチスはユダヤ人の粛清をヴァン湖畔会議で決議した」と語り継がれてきたことに対して、イスラエル、ヤド・ヴァシェム記念館のイエウダ・バウアーが「バカバカしい話だ!」と言い放ったのと同じだ。〈ユダヤ人の死骸から作った石鹸〉〈ユダヤ人の皮膚で作った電灯の笠〉、あるいはトレブリンカ収容所で行なわれたという水蒸気を用いたユダヤ人捕虜の処刑(ニュルンベルク公式書類PS−3311)、あるいはアウシュヴィッツで行なわれたという電気処刑や高炉処刑(1945年2月初旬のソ連による報道)、またベウジェツ近郊で行なわれたという生石灰処刑(ヤン・カルスキ)等と同じたぐいの作り話だ。「血の噴水」だの「死体置き場からニョキッと手が出てシャベルを掴んだ」だの「掛け布団やクッションの下敷きにするシステマティックな処刑(窒息死によるショア!)」だの、エリー・ヴィーゼルやパトリック・デボワ神父お得意の作り話のリストにはキリがない。

上に紹介した大作は私のテクストを無視していない。私の名前は三十三回も引用されている(索引を見ると十二ヶ所しか拾われていないのだが…)。

「フォリソンさん、私は毎夜あなたのせいでうなされてます!」と、1981年にパリで開かれた法廷の真っ最中に叫んだのは、ロベール・バダンテール元法相の友人で弁護士でもあったベルナール・ジュアノである。このジュアノ弁護士は、1982年には、法廷で突如泣き伏してしまった。第一審のパリ控訴裁判所(裁判長フランソワ・グレゴワール)において、ガス室の実在を証明するために彼が用意してきた数々の証拠と思われるものに「たいして価値のない」ことに、彼自身が突然気づいたからだった(「たいして価値がない」という言葉は、彼が一瞬、感動的な真摯さを垣間見せたときに洩らしたものである)。

同様に私は、ラウル・ヒルバーグ(Raul Hilberg, ユダヤ系アメリカ人[訳注:歴史家・ホロコーストの大家])とロベルト=ヤン・ファン・ペルト(Robert Jan van Pelt、ユダヤ系カナダ人、歴史家で、「ホロコースト」に関するヒルバーグの後継者)の二人に対しても、彼らのそれぞれが法廷で用意してきた証拠がいかに不十分であるかを明示することができたと思う。特にR・J・ファン・ペルトは、上述の大著のなかでは、私に対して反論する役割を負っている。彼の苦肉の策のテクスト(343〜354ページ)は悲壮的で、その主要な部分はジャン=クロード・プレサック(Jean-Claude Pressac)の著書に依拠している。だがプレサック自身が自分の著書を1995年6月15日に否定している事実については、ファン・ペルトは言及することを控えている。1995年6月15日(パリ矯正裁判所第十七審議への出廷時に、私の情報に助けられたエリック・ドゥラクロワ弁護士によって屈辱的な打撃を受けた後)、J・C・プレサックは「ユダヤ人粛清という歴史解釈は、公的には“勝利”したものの、実際には嘘にまみれた“腐りきった”ものであり、“歴史のゴミ箱”に捨て去るべきものだった」とまで認めたのだ(2000年に私が記した分析『ヴァレリー・イグネと彼女によるフランスにおける歴史否定主義史』Valérie Igounet et son Histoire du négationnisme en France中に引用)。しかもファン・ペルト自身も、2009年12月に「今日、アウシュヴィッツ・ビルケナウ収容所には、何百万という巡礼者の団体が訪れているが、私たちが“ホロコースト”について“知っている”ことに関するいかなる物的証拠(physical evidence)も存在しないのだ」と認めている(A case for letting nature take back Auschwitz, Toronto Star, 2009年12月27日)。

歴史家の間では、ナチスによるガス室という神話は、崩壊寸前なのである。それをなんとか人工的に生きながらえさせるために声を大にして騒ぎ立て、スペクタクルや宣伝を駆使し、弾圧や脅迫、ゆすりといった手が使われているが、かつてイスラエルが植物人間となったアリエル・シャロン大統領について決断したように、いいかげんこの説も埋葬してしまった方が良い。

結論として、われわれ「見直し主義的歴史家」が、素人の一般市民に注意の目を向けてほしいのは、次の事実である:フランス、それに諸外国のあらゆる司法システムは、数百万の犠牲者を出したという前代未聞の産業的規模の死刑装置であるガス室が実在したのかどうかを確かめるための最少限の犯罪学的鑑定の実施を一度たりとも要求しないまま、七十年もの間暗黙の了解を押し通してきたのだ。

例外は一度だけ、前述のシュトルートホフ=ナッツワイラー収容所についてのものだが、まるで偶然のように鑑定の結果はまったく否定的な結論を出してしまったのだ。つまりガス室も、毒ガスによる死者も存在しなかったという結果だ。

すべての司法機関は結局のところ、国際軍事法廷と言う名の1945年から1946年に開かれたニュルンベルク裁判を規範としたのである。「正義」の法廷としてそこでは、たった今終わったばかりの戦争の勝者が、自分自身が戦った相手である敗者を裁く権利を濫用した。この法廷を指揮したアメリカの主席検事ジャクソンは、臆面もなく堂々とこう告げている:「軍事法廷としての当法廷は、連合軍による戦争努力を継続させるものである」(As a military tribunal, this Tribunal is a continuation of the war effort of the Allied nations, IMT, vol. XIX, p. 398 - 26 July 1946)。またこの法廷の地位を定めた第十九及び第二十一条には次のように記されていた:「当法廷は、証拠に関する法技術的法則には拘束されないものである。(中略)当法廷では、公知の事実については、証拠を求めることなく、これを法廷に顕著な事実と認める。」

このようにして、連合軍のプロパガンダが証拠もなしに提示する申し立ては、「国際」法廷とは名ばかりの、現実には連合軍自身の法廷によって全面的に認められていった。それだけではない。第二十一条の最後によれば、戦勝国側が敗戦国の責任と決めつけた数々の犯罪行為について戦勝国側が執筆した一連の報告書がすべて自動的に「正統な証拠としての価値」を認められることになり、いかなる者もそれに対して異議を申し立てることは許されなかったのだ! ニュルンベルク裁判における「裁判所の当然の確知」(ある事柄についてあらゆる議論を排除し、それを「顕著な事実」として扱うこと)は、このような性質のものだったのだ。

フランスでは四十五年後、さらに醜悪な法的展開が起こった。かつての特権階級の拠点であるバスチーユ監獄占拠二〇一年を記念した1990年7月14日、「人権の国」と言われるフランスで、ロラン・ファビウス(Laurent Fabius)とその一味が、社会・共産党党員が過半数を占める国会に、特別ユダヤ人に対して行なわれた犯罪という現実に対しては、いかなる異議を申し立てることも禁止する法を『フランス共和国官報』に掲載することを可決させたのだ[訳注:いわゆる〈ゲッソー法〉のこと。〈フォリソン法〉とも呼ばれる]。この法を犯した者は罰金を課されるか、または投獄される。異議はあらゆる形、たとえ皮肉であってもいけないと判例は断っている。ところがここで言われる現実たるや、科学技術警察のいかなる機関からも、かつて一度も説明されたことも証明されたこともないのである。

昔ポーランドが行なった鑑定で、髪の毛や金属容器(すべて殺菌されたもの)からシアン化水素酸の痕跡が発見されているが、これは証拠として不十分である[訳注:シアン化水素酸はシラミ駆除や殺菌用として収容所で常用されていたため]。また1988年の『ロイヒター報告書』に反駁するために1990年になってから行なわれた鑑定もある。ポーランド、クラクフ市のヤン・ゼーン研究所が行なった鑑定である。これは、ポーランド人にとっては厄介な、そして見直し主義者にとっては貴重な結果をもたらした。ウィーンの歴史家ゲルハルト・ヤグシッツやヴァルター・リュフトルによる鑑定をめぐる伝説については、ここでは割愛しよう。この二人については私の『見直し主義者の手記』Ecrits revisionnistes内に報告している。オーストリアの司法官の何人かが突然蛮勇を奮い起こして鑑定を命じたものの、結局怖気づいて、降参してしまった様子がわかるだろう。同著のなかでは、ダッハウ収容所の“ガス室”なるものについて鑑定を実施しかけたフランス軍のフリブール大尉という名の人物についても報告している。

ナチスが使ったというガス室の嘘はいつの日か歴史の中で、古今東西最高のいかさまの一つとして語られることになるだろう。この嘘は陰謀も策略も使うことなく、また世論が特別注意をはらうこともないまま、ゆっくりと広まっていった。善良な人々がまんまと騙されたのは、ある意味では彼らがそれに同意したからであり、つづいてそれに手を貸すようになっていったからだ。

彼らははじめ信じた。やがて彼らは信じたいと思うようになった。そしてついにはそれを信じさせることに固執し、とうとう法的に信じることを強制するようになったのだ。このプロセスは、ちょうどある政府が平和主義的な国民を戦争に駆り立てようとする時と同じように進展していった。このような政府には陰謀も策略も必要ない。人々の善意の心をおだてあげ、「言論が自由」なはずの報道機関の助けを借りて、人権、正義、そして美徳の名に呼びかけさえすればいいのだ。そうやって政府が臆面もなく破壊しようとしているのは、まさに人権、正義そして美徳だからである。国民はたちまち信じ、立ち上がり、やがて走り出すだろう。一年また一年と経つうちに、いつのまにか頭のてっぺんから爪先まで武装して、戦場の真ん中に立っていることになる。そして心の底から善意に満ちて、「絶対に許してはならない悪」の征伐に専念するのだ。この敵に対してはあらゆる手段を使うことが許される。その最初のものが嘘である。それから憎しみ、略奪、強姦、絞首刑。最後には最高の報償として、新たに作られた秩序を守るために自分たちの視点から歴史を書く権利が与えられる。善良な国民は憎み、嘘をつき、皆と足並みを揃えて歩く習慣を本能的に身に付けるようになる。彼らを正気に戻らせようと試みる者は、彼らの目には「嘘の権化」「歴史の冒涜者」、とどのつまりは悪魔的な「ナチ」の仲間にしか映らなくなる。教えは見事に習得されたのである。

しかし今、この教えを捨て、検証し、修正しなければいけない時が訪れている。2015年を迎えようとしている今、ナチスの魔法のガス室という歴史的大嘘に死亡診断書を突きつけようではないか。歴史という分野では、なによりも正確さを重んじなければいけないという初心に返り、この空前の詐欺が「今度こそ正真正銘最後のもの」になることを約束しよう。次に待ち構えている詐欺はもちろん避けられないだろうが……。

[フランスの作家]ルイ=フェルディナン・セリーヌは、1950年に早くも「魔法のガス室」の嘘を見抜いていたことを忘れてはならない。そして彼は「ガス室、それはすべてだった。つまりすべてを可能にするものだった!」と説明しながらなおも、「だがそろそろ別の手を見つけないとな。ああ、きっと大丈夫さ」とつけ足していた。そのセリーヌは、1932年の著書『夜の果てへの旅』のなかですでに我々に警告を発していたのだ:「嘘と盲信という熱狂は、疥癬のように感染する。」

人間とはもろいものだ。いったいこれほどまでに悪魔的な兵器が実在したなど、実物を見せられもせずにどうしてこうやすやすと熱狂的に信じたのだろう。確実に的を射るためには、なるべくレベルを落とすのが良いと言う。だから大衆心理や精神分析学、社会学やその他の科学を持ち出す代わりに、簡単なレベルで答えを探してみよう。これほどまでのデマにこうもやすやすと人々が喰らいついた理由は、簡単な表現の問題によって説明できるのではないかと私は思うのだ。フランス語のchambre à gaz という奇妙な表現、英語ではgas chamber、ドイツ語のGaskammer、そしてその他の言語もまだあるが、ガス室という表現は、「寝室(chambre à coucher)」をもじったものだ。死を司る装置を指す言葉として、無意識のうちに安らぎや眠気を喚起させる言葉の組み合わせが選ばれたわけだ。名前を聞いたとたんに、その装置がどんな形をしていて、どのように機能していたのかなどと無理に頭を悩ませる必要などなくなる。単純な頭の持ち主にとってはガス室とは単純なものだ。寝室の一種のようなものに違いない。ただし中にはガスが充満している。その中に人間を入れる。しばらくするとその人間は死ぬから死体を取り出しさえすれば良い。ガスはといえば、霧散してしまっているのだろう。科学的な調査など行なう必要はまったくない。ガス室の証拠は法医学鑑定に求めるべきものではない。なぜなら証言が十分にあるからだ。そもそも第一次世界大戦中すでにドイツ人は毒ガス兵器を使用したことで悪名高かったではないか。

ナチスのガス室という歴史上比類ない真っ赤な嘘のひとつを生み出したのは、憎しみや日常的となった嘘をつく習慣であることは確かだが、何よりもそれを繁栄させたのは、人々の純真さである。善良な人々がまったくの善意からこの「ナチスの残虐さ」に憤ったのだ。そのことによって彼らは、とてつもない中傷行為、世界規模の犯罪的嘘に手を貸したわけだ。

Sancta simplicitas ! (“聖なる無邪気よ!”)

歴史家たちはこの嘘と善意の混同に対して立ち上がりはじめている。また戦後世代の三代目は、この嘘が教条化していることに苛立ちを見せはじめている。そのうえインターネットが登場した。精神が目覚める条件は揃っているように見える

すべてのユダヤ人、またイスラエル人は、イスラエル・ヤド・ヴァシェム記念館の創設者ベン・シオン・ディヌール(生誕名ディナブール)教授の言葉に耳を傾けるべきである。聞く耳を持つユダヤ人はいるのだ。ヨゼフ・ギンブルク(通称G・ブルク)、ギラッド・アスモン、ポール・エイゼンら、敬意に値する人々である。しかし今この瞬間まず我々が思いを寄せなければならないのは、辱められ、攻撃され、愚弄され、殴打の目に遭い、破産、投獄、自殺に追い込まれ、時によっては名誉を剥奪された数多くの歴史見直し主義者たちである。彼らの一覧は長い。はじめに先駆者たちに思いを馳せよう。『ニュルンベルク、または約束の地』(1948年)の著者モーリス・バルデシュ(Maurice Bardèche, Nuremberg ou la Terre Promise)と『ユリシーズの嘘』(1950年)の著者ポール・ラッシニエ(Paul Rassinier, Mensonge d’Ulysse)の二人のフランス人に。

たったひとつでいいから、いいかげんに証拠を見せてくれ! さもなければ詐欺師どもは口を噤め!

2014年12月31日、ロベール・フォリソン

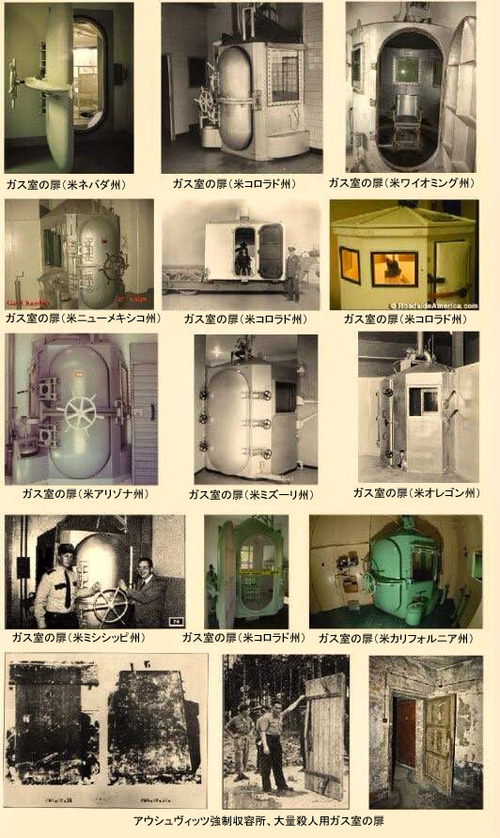

上の写真は、シアン化ガスを使用した一人用の本物の死刑用ガス室の扉である。1930年から40年にかけて完成された技術を用いてアメリカで建設されたものである。私は1979年9月にバルチモア刑務所でこのガス室を調査した。http://robertfaurisson.blogspot.fr/1980/02/chambre-gaz-du-penitencier-de-baltimore.html

上の二枚の写真は、同じガスを使って大量の人間を処刑するためのガス室と言われる施設、つまりアウシュヴィッツ強制収容所I(収容所本部)の〈ガス室〉の扉であり、数百万の観光客が目にするものである。扉は内側に開くようにできているのは愚の骨頂だ。室内には死体の山が横たわるので、開閉が妨害されたはずである。この扉を閉じた状態で調べると、さらに馬鹿げた事実が二点見つかる。錠前の穴と簡単に破れたはずのガラス窓である。ここから間違いなくガスは漏洩し、すぐ近くに設置されていたSS用医務室に到達したはずだ。1995年正統派の歴史家エリック・コナンは、私が1975年から76年にかけてこの収容所で発見した見事なまがい物の山を自らの目で確認し、まがい物と認めた。その他多くの歴史家がその後、これらがまがい物であることを指摘しているというのに、何故今日にいたるまでこれがまがい物であることが沈黙されているのか?

上の三枚の写真によって、本物の死刑用ガス室(バルチモア刑務所のもの)の扉と、処刑用ガス室と言われるアウシュヴィッツ収容所Iの施設の扉(開かれた状態と閉じた状態)を比べることができるわけだ。

本物のガス室の扉は、設備の他のすべての部分と同様、鋼鉄製で、窓にはハーキュライトガラスが用いられている。シアン化水素酸によって扉の接合部が時間の経過とともに腐食し、ガスが漏洩することを防ぐために、設備内は真空状態にしなければならない。だが真空状態は設備全体の崩壊を招きかねないため、設備は極度に強度に建設されなければらない。残酷な銃殺、絞首刑、あるいは電気椅子をよりもガスを用いた死刑方法を擁護したのはアメリカ国内の人道主義者達なのだが、彼等はこれほど簡単な手法はないだろうと勘違いしていたのだ。だが大間違いだった。最初の死刑用ガス室を完成させるためにアメリカの技師達は七年の歳月を要した(1917年から1924年)。その上1924年ネバダ州のカーソンシティーで執行された最初の死刑は、危うく大惨事に発展しかねなかったくらいの量の毒ガスが、死刑囚の死後、刑務所の廊下から検出されたのだ。

下の十二枚の写真はアメリカにある本物の死刑用ガス室とその扉のものである。その後にアウシュヴィッツ収容所の偽のガス室の扉の写真を四枚掲載した。