�@�u�z���R�[�X�g�B

�@�u�z���R�[�X�g�B

����̓i�`�X�h�C�c�ɂ�郆�_���l��Ōv��ɂ��600���l�̃��_���l�̋]���ł���B

�i�`�X�̎��e���ł͓ŃK�X�ɂ�郆�_���l���Y���s��ꂽ�B

�c�c�Ƃ���Ă��邪�A�K�X�E��͈̂�̂��m�F����ĂȂ��B

�B��A�\�A���w�}�C�_�l�N���e���Ɉ�_���Y�f���ł̈�̂��������x�������Ă��邾���ŁA����𐼑��������m�F�����킯�ł͂Ȃ��B

�}�C�_�l�N�̓\�A���J�����Ă���ꃖ���Ԃ���������Ă���A���̑��̍��͌��ꌟ���s���Ȃ������̂��B

����̓h�C�c�ɂ��J�`���̐X�������̑ԓx�Ƃ͑ΏƓI���B

�h�C�c�ɂ��J�`���̐X�������̓h�C�c�A���[���b�p12�J���A�|�[�����h�ԏ\����3�̒����ψ�����ꂼ��Ǝ��ɒ������A�A�����J�E�C�M���X�E�J�i�_�̐푈�ߗ��̏��Z������ɗ���������B

�����������J���ꌟ�̌��ʁA�h�C�c�͌����A80�̎ʐ^�A4143���̋]���҂̖��O�������w�J�`���ł̑�ʎE�C�̌����x�Ƒ肷��275�ł̖{�����\�����B

�؋��̂Ȃ��ɂ́A�\�A�����̒n����̂���1940�N4���ȑO�̐V���L���������Ă���]���҂̈ߕ��A�\�A�R�̃��C�t���e�ɓ����I�ȏe���ɂ�鐯�^�̏����܂܂�Ă����B

���A�\�A���X�^�[�����̏������薽�ߏ������J���A�����ɂ��̎������\�A�̎d�ƂƔF�߂��B

21���I���݁A���V�A���{�����̎����͔F�߂Ă���B�������Ӎ߂����������ĂȂ����A���������Ȃ��B

����E��풆�A�i�`�X�E�h�C�c���������{���Ƀ��_���l�̃K�X�E���Y���s���Ă����Ȃ�A�\�A�������悤�ɐ��������E�������E�ԏ\���ȂNJO���̐l�Ԃō\�����ꂽ�����ψ��������Č��ꌟ���O�����f�B�A�Ɍ��J�������낤�B

��������h�C�c�͌������ꂪ�ł��Ȃ����A�������������ꌟ���s���Ă����Ƃ�����z���R�[�X�g�ے�_�ȂǑ��݂��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B

���āA�K�X�E��̂���̂��m�F����ĂȂ��łȂ��A�w�h�C�c�̎��̏����͊����ŃK�X�E��̂͂��ׂďċp���ꂽ�x�ƌ����Ă���l����������B

��햖���̃h�C�c�R�ɂ���ȗ]�͂��������Ƃ͎��ɑz���͖L�����B

��������펞��̃A�E�V�����B�b�c�����ق́A�i�`�X�E�h�C�c�̎����͂��ׂăh�C�c�R���ċp���Ă��܂����Ƃ��āA�A�E�V�����B�b�c�̏ċp�\�͂̌��͖ڌ��،��ɗ��邵���Ȃ������B

�����A���̌�����͍����ł͒ʗp���Ȃ��B

�ԌR���ߊl����80000�ł̎��������J����Ă��܂������炾�B

�Ƃ����킯�ō���͌��J���ꂽ��������A�E�V�����B�b�c�̏ċp�\�͂������A�w��̂����ׂďċp���邱�Ƃ͕s�\�������x�Ƃ������Ƃ𗧏��悤�v

�@�u�A�E�V�����B�b�cI�̏ċp�F�͂�����w�K�X���x�Ɠ����ċp��I�̒��ɂ���B

�@�u�A�E�V�����B�b�cI�̏ċp�F�͂�����w�K�X���x�Ɠ����ċp��I�̒��ɂ���B

�،��ɂ��w���_���l�͓ŃK�X�ŎE���ꂽ��ɓ��������̏ċp�F�ň�̂��Α����ꂽ�x�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B

�r���P�i�E�ɂ͏ċp����4�������B

�悭�m���Ă���悤�ɁA4�̏ċp���͍ŏ����炢���Ȃ茚�݂��\�肳�ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B

SS�͉u�a�Ŏ��̏������ǂ����Ȃ��قǎ��S�Ґ��������邱�Ƃ͍ŏ�����z�肵�ĂȂ��������A��Ōv��ő吨�����ʂ��ƂȂǓ��R�z�肵�ĂȂ������B

���̏�̏ɉ����Ēlj����݂����̂��B

SS�̓r���P�i�E���g������ɂ�����A�����͏ċp��II�̌��݂�����\�肵�Ă����B

���Ȃ��Ƃ�1942�N8��3���܂ł́A�A�E�V�����B�b�c�������ǒ����O���ɒu���Ă����͈̂�̏ċp���ɂ����Ȃ������B

���ꂪ3�̏ċp�����lj�����čŏI�I��4�ɂȂ������R�́A���l�̍������S���̂��߂��B

1942�N8���̓A�E�V�����B�b�c�̗��j�Ō��Ԏ��S���������Ƃ��������������B

8��������8600�l�����S�����B�����7����2�{�ɓ�����B

8��1������19���܂ł̎��e���̕��ώ��e�l����22900���ł������B

���̂悤�ȏł���Ȃ���ASS�����ł���q�����[��1942�N7��17���`18���ɃA�E�V�����B�b�c��K�₵���Ƃ��A�w�r���P�i�E��20���l���e�ł���悤�Ȏ��e���ɂ���x���Ƃ����肵�Ă����B

2���l�����e���ꂽ�ł��ꂾ�����S�Ґ��������̂ɁA����10�{�̎��e���Ń`�t�X������������ƍl����ƁA�r���P�i�E�ɏċp����4����錈�肪���ꂽ�͓̂��R�̂��Ƃ������v

�@�Q�l�����F�h�C�c���������猩���r���P�i�E���e���̎����@���FC.�}�b�g�[�j��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/mattogno_12.htm�j

SS�S���w���҃n�C�����q�E�q�����[�́A1942�N7��17/18���ɃA�E�V�����B�b�c��K�₵���Ƃ��A�r���P�i�E�ߗ����e����20�������e�ł���܂łɊg�����邱�Ƃ����肵���B

�i�����j

����䂦�A���Ȃ��Ƃ�1942�N8��3���܂ł́A�A�E�V�����B�b�c�������ǒ����O���ɒu���Ă����͈̂�̏ċp���ɂ����Ȃ��������ƂɂȂ�B�G���g��SS���т��A�g�b�v�t�E�E���g�E�[�[�l�Ђ̎�C�Z�t�N���g�E�v�����t�@�[�̖K��Ƃ̊֘A�Ŏ��M����1942�N8��21���̉�c�v�^�ɂ́A��������m17�n�B

�u5��3�R�Ď��F������Ԗڂ̏ċp���̌��݂Ɋւ��āA���ނ̊��蓖�Ăɂ��č��ƕۈ������{���Ƃ̌����i�߂��Ă��邪�A���̌��ʂ��܂��͂����肳���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�v����䂦�A�ċp��III�̌�����͂܂��Ȃ���Ă��Ȃ������̂ł���B���������ɂ��ƁA8�̔R�Ď�������2�̘F�����M�����[�t����A�E�V�����B�b�c�Ɉڑ�����Ƃ̃v�����t�@�[�̒�Ă�8��19���ɔF�߂�ꂽ���Ƃ��킩��BSS�o�ϊǗ��{����8��24���ɁA���̒�āi���O�̎菑���j��F�߂Ă���B���Ȃ킿�A���Ȃ��Ƃ����̎��_�܂ŁA�ċp��IV��V�̘F�̔R�Ď��̐��͂܂����߂��Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B

1942�N8���́A�A�E�V�����B�b�c���e���̗��j�̒��Ō��Ԏ��S���������Ƃ��������ł������B���̌������ō��v8600�������S��[18]�A7���i4400���قǁj�̂ق�2�{�ł������B�����3�̏ċp�������݂���Ƃ̌���̍ŏ��̍��Ղ́A8��14���ɓo�ꂷ��i�ċp��IV/V�̐}��1678�̓��t�j[19]�B8��1������13���܂łŁA2500���ȏ�̎��l�����S���Ă���A���S����1��190���ɒB���Ă����B8��14������19���i8��21���̉�c�v�^�ɋc�_���܂Ƃ߂��Ă�����j�̂������̎��S���͂����ƍ��������B2400���قǂ����S���A1������400���قǂł������B���̒��_��8��19���ł���A500���ȏ�̎��҂��L�^����Ă���B8��1���̎��_�ŁA�j�����e���̎��e�l����21421���ł������B19���܂łɁA4113���̎��l�����S���A1������216���ł������B14������19���̂������ɂ́A1675�������S���A1������279���ł������B8��1������19���܂ł̎��e���̕��ώ��e�l����22900���ł������B�������A���e�l�����v�悳��Ă���ʂ��200000���ɒB���A���̂Ƃ��Ƀ`�t�X������������ǂ̂悤�Ȏ��ԂƂȂ�ł��낤���B����䂦�A�����3�̏ċp�������݂���Ƃ̌���Ɍ����킹�����R�́A�q���ی��[�u�ւ́A���R�Ƃ�������z���������̂ł���B

�m17�nRGVA, 502-1-313, S. 159.

�m18�n���̐����́A�w�A�E�V�����B�b�c���S�ҋL�^�x�ɂ���f�[�^�ɂ��ƂÂ��Ă���B

�m19�n���̐}�ʂ�J.-C. Pressac in Auschwitz: ..., aaO. (Anm. 5), S. 393,�Ɍf�ڂ���Ă���B

�@�u�r���P�i�E�ɍ��ꂽ4�̏ċp���A�ċp��II�`V�ɂ͂��ꂼ��K�X��������A���_���l�͂����ŃK�X�E����Ĉ�͉̂Α����ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B

�@�u�r���P�i�E�ɍ��ꂽ4�̏ċp���A�ċp��II�`V�ɂ͂��ꂼ��K�X��������A���_���l�͂����ŃK�X�E����Ĉ�͉̂Α����ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B

���̃v���Z�X�ł̓K�X�E���̂��Α�����܂ł̊ԁA���̂��ǂ����ɒu���K�v�����邪�A����ȃX�y�[�X�͏ċp�������ɂ͂Ȃ��B

���������Č����̊O�ɒu���˂Ȃ�Ȃ����A�u�ċp���ɓ������l�Ԃ͓�x�ƊO�ɏo�Ă��Ȃ������v�Ƃ����̂��z���R�[�X�g����̂��炷���Ȃ̂ł���̓_�����B

����āA�z���R�[�X�g���s��ꂽ�Ƃ���A�K�X�E���͎̂��̃K�X�E���s���Ă���Ԃɂ����ɊD�ɂ���\�͂��K�v�ƂȂ�B

�ł͎��ۂ̏ċp�F�ɂ͂ǂ̒��x�̏ċp�\�͂��������̂��H

�����������O�ɃA�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̏ċp�{�݂��ǂ�Ȃ��̂���������������悤�v

���A�E�V�����B�b�cI�Ɍ�������ċp�F�B�������������Ă�����̂͐��ɕ������ꂽ���̂ł���B

�ċp��I�ɂ�2�R�Ď��F��3�������B

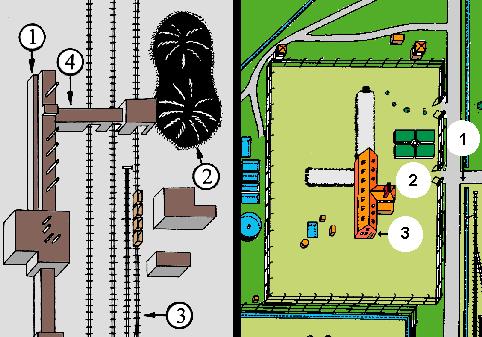

���@�ċp��I�̃I���W�i���̐v�}

�}�ʂɂ�2�R�Ď��F��3������Ă���B

�A�E�V�����B�b�cI�̏ċp�F�͍��v6�ƂȂ�B

���@�r���P�i�E�̏ċp���͔��j����Č��݂͏ċp�F�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�ċp��II�AIII�ɂ�3�R�Ď��F��5�������B

�ċp��IV�AV�ɂ�8�R�ĘF�i4��2�d�F�j��1���������B

�r���P�i�E�̏ċp�F�͍��v46�ƂȂ�B

�A�E�V�����B�b�cI�̏ċp�F �@ �F�̐� �R�Ď��F�̌^ ���v �ċp��I 3 2 6

�r���P�i�E�̏ċp�F �@ �F�̐� �R�Ď��F�̌^ ���v �ċp��II 5 3 15 �ċp��III 5 3 15 �ċp��IV 1 8 8 �ċp��V 1 8 8 ���v �@ �@ 46

�@�u�A�E�V�����B�b�c�̏ċp��I��2�R�Ď��F�͐ΒY�K�X�ɂ����2�̔R�Ď����M������B

�@�u�A�E�V�����B�b�c�̏ċp��I��2�R�Ď��F�͐ΒY�K�X�ɂ����2�̔R�Ď����M������B

�����r���P�i�E�̏ċp��II�EIII��3�R�Ď��F�͂ɂ����3�̔R�Ď����ׂĂ��M������킯�ł͂Ȃ��B

�M������̂͗��[��2�����Ő^�̔R�Ď��ɂ͔M�����Ȃ��̂��B

����3�̎��F�͓����łȂ����Ă���A�[��2��M���Ă��̔M�𒆉��ɑ���Ƃ����d�g�݂ɂȂ��Ă���B

�ċp��IV�EV��8�R�Ď��F��8���ׂĂ��M������킯�ł͂Ȃ��A�M���̂��鎺�F�ƂȂ����F���݂��Ⴂ�ɂȂ��Ă���B

���������āA��������̔R�Ď���2�̈ȏ�̈�̂�������Ă��܂����ꍇ�A�����ŔM������C�𑗂邽�߂��J�������ӂ������ďċp�\�͂��ቺ���邩�A�ċp���̂��̂��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��v

���@�Ԋە����͋�C�ƔM�̒ʂ蓹�ł���A�����̎��̂��ɋl�ߍ��ނƂ��̕������ǂ��ł��܂����ƂɂȂ�B

�u�b�w�����@���g�̏ċp����2��3���F�̓r���P�i�E�̏ċp��II�AIII�̘F�Ɠ��l�̃��f���ł������B�u�b�w�����@���g�̏ċp�F���ғ����n�߂��̂́A���ꂼ��1942�N8��23����10��3���ł������B

�@�u�r���P�i�E�̏ċp���̔R�Ď��̃h�A��60cm�~60cm�ŁA����10cm�́A�X�g���b�`���[�i���̂��悹��S�ˁj���������߂邽�߂̃��[���[���X�y�[�X���Ƃ��Ă���̂Ŏg�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�u�r���P�i�E�̏ċp���̔R�Ď��̃h�A��60cm�~60cm�ŁA����10cm�́A�X�g���b�`���[�i���̂��悹��S�ˁj���������߂邽�߂̃��[���[���X�y�[�X���Ƃ��Ă���̂Ŏg�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

����ɁA�����̃h�A��30cm�̔��~�A�[�`�`������Ă���A����́A�X�g���b�`���[�̏タ�傤��20�Z���`�̂Ƃ��납��n�܂��Ă���B

�܂�A�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̔R�Ď��̓T�C�Y���炵�Ă��ׂ��������Ȃ���1�l�p�ɐv����Ă����Ƃ������Ƃ��B

���ۂ�1�l�ȏ���l�ߍ����ǂ����͕ʂƂ��āA���̏ċp�{�݂�1�l�p�ɐv����Ă��邱�Ƃɋc�_�̗]�n�͂Ȃ����낤�v

�@�Q�l�����F���ۓI�ȍL������݂���A�E�V�����B�b�c�_���\�\�c�B���}�[�}���̃}�C���[�_���ᔻ�ɂ��ā\�\���F�Q���}�[���E���h���t

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/lies/rudolf_13.htm�j

�A�E�V�����B�b�c�̘F�Ɋւ��镶�������Ɛ}�ʂ́A���̔R�Ď���1�̂̎��̂��ċp����ړI�Őv����Ă��邱�Ƃ��ؖ����Ă���B�Ⴆ�A�F�̔��͂킸��600mm�~600mm�ł���A���������̏㕔�͔��~�`�����Ă���B�F�̔��̍����́A�X�g���b�`���[��U�����邱�낪�����ɂ��Ă��邽�߂ɁA����ɐ��������i���L�̐}�ŎQ�Ɓj�B���������āA���̔������ł��A���̔R�Ď���1�̂̏ċp�p�ɐv����Ă������Ƃ̏؋��ɂȂ邪�A�����̎��̂̏ċp���s�\�ł��邱�Ƃ������M�͊w�I���R������B��̔R�Ď��ɑ����̎��̂��������߂A�R�ăK�X�������ǂ̒��̃K�X���ǂ��u���b�N���Ă��܂��ł��낤�B����ɁA�K�X������́A�E�����Ƃ��������̋ǖʂɕK�v�ȔM�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�F�̉��x�͍ŏ����猀�I�ɉ������Ă��܂��ł��낤�B���̏ċp�ǖʂł́A�R���オ���Ă��鎀�̂����ɑ����̔M�ݏo���̂ŁA�R�Ď����I�[�o�[�q�[�g���Ă��܂��ł��낤[20]�B��C�Z�t�N���g�E�v�����t�@�[�́A2�̂������ɓ����ꂽ�Ƃ��A�u�F�͂��̕��ׂɑς��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������v�ƋL���Ă���m21�n�B

�@�u�A�E�V�����B�b�c�̂��̂ɑ��āA���݂̏ċp�F�͈�̂����ɓ���Ċ����ƂŃK�X�ŏĂ��B

�@�u�A�E�V�����B�b�c�̂��̂ɑ��āA���݂̏ċp�F�͈�̂����ɓ���Ċ����ƂŃK�X�ŏĂ��B

������ċp�F�̃T�C�Y�͊�������悤�ɑ傫���Ȃ��Ă���B

����̏ċp�F�̂قڂ��ׂĂ͔R�Ď��ǂɐݒu���ꂽ�K�X�o�[�i�[�ō쓮���Ă���A���ꂪ���ʓI�ɉғ�����̂͊��Ƃ̊Ԃ̋����������Ƃ��Z���Ƃ����B

���̂Ƃ�1�̂̈�̂��Ă����Ƃ�O��ɍ��ꂽ�R�Ď��ŕ����̈�̂��ɏĂ��Ƃ����̂͂���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�M���̂Ȃ��R�Ď��͂������_�������A�M���̂���R�Ď����_�����B

�Ȃ��Ȃ琔�����̎��̂��������߂A���̂ƔR�Ď��̕ǂƂ̂������̃X�y�[�X�������Ȃ��Ă��܂����߁A�M���͔��ɑ����R�Ď���ʉ߂��Ă��܂��B

���Ȃ킿�A�M�͎��̂�R�Ď��̕ǂɋz�������̂ł͂Ȃ��A���ǂ≌�˂ɋz������邱�ƂɂȂ邽�߁A���ǂ≌�˂̑������Ђǂ��Ȃ��Ă��܂��B

�܂����̗̂₽�����̂��������ނƁA�ċp�J�n�����̉��x�����Ȃ艺�����Ă��܂��̂ŁA�ċp�J�n���Ԃ����Ȃ蒷���Ȃ��Ă��܂��B

�F�̔��M���u�͂��ꂾ���̔M�ʂ������ł���悤�ɂ͐v����Ă��Ȃ��B

����Ɏ��̂̐�����������Ă��܂��A���x�́A���̂̎��̂̉R�g�D����ʂ̔M����o����̂ŁA�R�Ď��E���ǁE���˂��Ђǂ����������Ă��܂��B

�ł͒ʏ�̈�̂ł͑傫�����邪�A�`�t�X���҂̈�̂Ȃ�ǂ����낤���H

�`�t�X�Ɋ�������Ɣ��M�Ɖ����������A�̂̐������S���O�ɏo�č��Ɣ炾���̏�ԂɂȂ��Ă��܂��B

�`�t�X���҂Ȃ�̂��ׂ������x��2�̂��Ă����Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����H

����͓����̃A�E�V�����B�b�c���e�����������Ƃ��l�����B

��������͎��s�ɏI������v

�@�Q�l�����F�z���R�[�X�g�u�`�@���h���t��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/lectures/458.htm�j

1943�N�����A�ċp��II���ғ����n�߂��Ƃ��A�A�E�V�����B�b�c���e���ɂ́A�`�t�X����������7����������Ԃ�ʂ��āA�\���Ȏ��̏����\�͂�����܂���ł����B�ł�����ASS�́A��̔R�Ď��Ɉ�̈ȏ�̎��̂���������ŁA���܂��Ă����͂��ł��鎀�̂̎R�����݂₩�ɏċp���悤�Ƃ����ɂ���������܂���B�����āA�^�E�o�[���،����Ă���̂͂܂��ɂ��̓_�������̂ł��傤�B�r���P�i�E�̏ċp�F�����z�����g�b�v�t�Ђ̎�C�Z�t�N���g�E�v�����t�@�[�́A1946�N�Ƀ��X�N����KGB����q�������Ă���Ƃ��ɁA���̓_�ɂ��Ă����R�����g���Ă��܂��m7�n�B

�u���́A�A�E�V�����B�b�c�������e���̏ċp���̘F�̎����ɗ�����ƃU���_�[�ɓ`���A�ċp�F�̔\�͂�����Ȃɍ����Ȃ��̂ŁA�ċp�F����x�ɑ����̎��̂��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������_�ɒB���܂����B���́A�F�ɉۂ���ꂽ���ɑ傫�ȕ��S�ɂ��Ă��łɐ\���q�ׂ܂����B���̂���Ƃ���ŁA1�̂ł͂Ȃ��A2�̂���̔R�Ď��ɓ�����܂������A�F�͂��̕��S�ɑς��邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�v

�F�����g�������߂ɁA�ғ��J�n��2�T�Ԍ�ɂ́A�ċp���̓��ǂƉ��˂̈ꕔ���������Ă��܂����̂ł��m8�n�B���̂��߂ɁA�ċp���S�̂�5���ɂ͉ғ���~���Ă��܂��A���̏�Ԃ�1943�N8�����܂ő������̂ł��m9�n�B

�@�u���ۂ���Ă݂����A�F���I�[�o�[�q�[�g���ĂԂ����Ă��܂����B

�@�u���ۂ���Ă݂����A�F���I�[�o�[�q�[�g���ĂԂ����Ă��܂����B

�C���ɂ�4�������������Ă��܂��A���̂��߂ɏċp���S�̂��ғ���~���Ă��܂����B

���[�J�[�̃}�j���A���ɂ�1�l�p���Ə����Ă���̂ɁA������������ߐ��i���ς����Ȃ������̂��B

�A�E�V�����B�b�c�̏ċp���ł̍�Ƃ�S��������l�̓��ʃ`�[���w���ʘJ���ǁi�]���_�[�R�}���h�[�j�x�̈�l�w�����N�E�^�E�o�[�́w�R�Ď���4�A5�̂��������B���㎀�̂Ȃ�8�̂��������߂��x�Ə،����Ă���B

���㎀��2�̂ŘF���Ԃ���ꂽ�̂�8�͖̂������낤�B

�܂��w���˂��牊��������悤�ɂ����x�Ƃ����^�E�o�[�̏،��͋Z�p�I�ɕs�\���B

�R�Ď�����o�Ă���s�R�ĐΒY�K�X�́A�K�v�Ȕ��Ή��x�ƔR�ċ�C������A���˂̒��ŔR�Ă��Ă��܂��B

�����̏������Ȃ���A�R�Ă���Ȃ��܂܁A�F����o�Ă���B�Ƃ��ɁA���f�A��_���Y�f�A�����C�A�ŏ����̗ʂ̓�_�������B

�O�҂̏ꍇ�A���S�ɔR�Ă����K�X�����˂���o�Ă��邵�A��҂̏ꍇ�A�����o�Ă��邾�����B

���͏オ��Ȃ��B

�Ƃ����킯�ŁA���̏،��͉R���ȁv

�@�Q�l�����F�z���R�[�X�g�u�`�@���h���t��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/lectures/458.htm�j

R�F���ɁA�r���P�i�E�̏ċp��II�̓��ʘJ���Lj��ł������Ƃ����w�����N�E�^�E�o�[����肠���܂��傤�B�v���T�b�N���A�E�V�����B�b�c�̎E�l�K�X���Y�̍ŗǂ̏ؐl�Ƃ݂Ȃ��Ă���l���ł��m1�n�B�^�E�o�[�̔n�������،��ɂ͈ȉ��̂悤�Șb��������܂��m2�n�B

�u��ʓI�ɂ����A4�̂�5�̂���̔R�Ď��̒��œ����ɏċp�������A����ȏ�̎��̂�R�Ď��ɉ��������Ƃ��������B���サ�����̂Ȃ��8�̂��ɉ������߂邱�Ƃ��ł����B��P�x�o��ƁA�ċp���̊ē��ɒm�点���ɁA���̂悤�ȑ�ʂ̎��̂��ꎞ�ɏċp�����B�Ƃ��ɁA���˂���傫�ȉ���������A�p�C���b�g�̒��ӂ��Ђ����邱�Ƃ��ł���ƍl�����Ă����B�������邱�ƂŎ��������̉^�����J�����Ƃ��ł���ƍl���Ă����̂ł���B�v

�@�u�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E���e���̏ċp�{�݂��ǂ�Ȃ��̂��킩���Ă��炦�����낤���B

�@�u�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E���e���̏ċp�{�݂��ǂ�Ȃ��̂��킩���Ă��炦�����낤���B

�ł́A���͂����\�͂Ə��������������悤�B

�\�͂Ƃ́A��莞�Ԃ́i�Ⴆ�A����j���ł��ċp���̐��̂��ƁB

���������Ƃ́A���Y�����M�Ə�����M�Ƃ̊W�A�Ƃ��ɁA�R�������̂��ƂɂȂ�B

2���F�A3���F�A8���F�ł͂��ꂼ���l������̔R������̗ʂ��قȂ�B

2���F�A3���F���ׂ��ꍇ�����Ă݂悤�B

2���F�ɂ͔M����2�����邪�A3���F�ɂ͔M����2�������Ȃ��B1��������Ȃ��̂��B

������2���F��2�l�Ă��̂�3���F��3�l���Ă��͓̂����ʂ̔R�����K�v�ƂȂ�B

�܂�3���F�Ȃ�2�l���̔R����3�l���Ă������ƂƂȂ�B

�����Ŏ��O�ɒg�߂�ꂽ��C�𗘗p����3���F�́A2���F��2�^3�̔R������ōς̂��B

���̑㏞�Ƃ���3���F�̒����̎��F�́A�M�������̂�ǂ��M���z������O�ɔR�Ď����͂₭�ʂ��Ă��܂����ߓ��ǂ≌�˂Ƀ_���[�W��^���Ă��܂��B

�����悤�ɍl�����8���F��4�l���̔R����8�l���Ă���A�܂�8���F�Ȃ�2�l���̔R����4�l���Ă����킯���ȁB

�ƂȂ��3�̏ċp�F��1�̂̎��̂�R�₷���߂̔R���̏���ʂ́@1/2�@�F�@1/3�@�F1/4�@=6�F4�F3�ƂȂ�B

�ł͎��ۂɂ͂ǂꂭ�炢�̗ʂ��K�v�Ȃ̂��B

�܂����̑O�Ƀf�u�ƃK���ł��f�u�̕����ǂ��R�����Ƃ����������m�F���Ă��������B

���������̂͒ʏ�̎��̂��R�₷���߂̔R���������K�v�Ȃ̂��B

����͐l�̂̉R�g�D�̗ʂ��Ⴄ���炾�B

���������̂̓~�C���ł͂Ȃ��B�~�C���͐������Ȃ�����悭�R���邪�A����ƍ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

2���F�ł̗��_�I�ȐΒY����́A���B���w�����E�q�[�v�P�Z�t�̌v�Z���@�i�����̃h�C�c�̋Z�p�����ł����Ƃ���ʓI�j�ɂ��A���������l�̎��̂�27.8�L���A�ʏ�̎��̂�22.7�L���B

�O�[�[�����e����2���F�ł̎��ۂ̐ΒY����́A13���Ԃ�677�́i���炭�����Ă����j�A1������57�̂��ċp�����Ƃ��ɂ́A����䂦�A�P��I�ȔM�I�ύt��ۂ��Ă����F���g���āA20700�L���A���ρA1�̂ɂ�30.5�L���������B

2���F�̏���́A�����̎����I�f�[�^���l������ƁA���������̂ł�30.5�L���A�ʏ�̎��̂ł�25�L���ƂȂ�B

3���F�ł́i2���F��2�^3�j�A���������̂�20.3�L���A�ʏ�̎��̂�16.7�L���ƂȂ�B

8���F�ł́i2���F��1�^2�j�A���������̂�15.25�L���A�ʏ�̎��̂�12.5�L���ƂȂ�B

�ȉ��̕\�ɃA�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̏ċp�F�̐ΒY������܂Ƃ߂Ă������v

| �ċp�ɍۂ��Ă�1�̓�����̐ΒY����i�L���j | ||

| �F�̌`�� | ���������� | �ʏ�̎��� |

| 2�� | 30.5 | 25 |

| 3�� | 20.3 | 16.7 |

| 8�� | 15.25 | 12.5 |

| ���� | 22.01 | 18.06 |

�@�Q�l�����F�A�E�V�����B�b�c�̋]���Ґ�400���l�\�\���̋N���A�C���A�A���\�\��C.�}�b�g�[�j��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/mattogno_10.htm�j

2���F�ł̗��_�I�ȐΒY����́A���B���w�����E�q�[�v�P�Z�t�̌v�Z���@�i�����̃h�C�c�̋Z�p�����ł����Ƃ���ʓI�j�m22�n�ɂ��A���������l�̎��̂�27.8�L���A�ʏ�̎��̂�22.7�L���ł���B�O�[�[����2���F�ł̎��ۂ̐ΒY����́A13���Ԃ�677�́i���炭�����Ă����j�A1������57�̂��ċp�����Ƃ��ɂ́A����䂦�A�P��I�ȔM�I�ύt��ۂ��Ă����F���g���āA20700�L��[23]�A���ρA1�̂ɂ�30.5�L���ł������B

2���F�̏���́A�����̎����I�f�[�^���l������ƁA���������̂ł�30.5�L���A�ʏ�̎��̂ł�25�L���ƂȂ�B

3���F�ł́i3����1�������āj�A���������̂�20.3�L���A�ʏ�̎��̂�16.7�L���ƂȂ�B

8���F�ł́i�����������āj�A���������̂�15.25�L���A�ʏ�̎��̂�12.5�L���ƂȂ�B

�ȉ��̕\�ɃA�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̏ċp�F�̐ΒY������܂Ƃ߂Ă����B

�m22�nW. Heepke, "Die neuzeitlichen Leicheneinascherungsofen mit Koksfeuerung, deren Warmebilanz und Brennstoff verbrauch", Feuerungstechnik, 21. Jg., Heft 8/9, 1933.

[23�nList of the cremations of the crematory at Gusen (26 September-12 November 1941). Offentliches Denkmal und Museum Mauthausen, Archiv, B 12/31.

�@�u����1943�N3��1������10��25���܂ł̖�8�����ԁA���v641.5�g���̐ΒY���A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̏ċp���ɔ�������Ă���B������ς�2.6�g���قǂ��B

�@�u����1943�N3��1������10��25���܂ł̖�8�����ԁA���v641.5�g���̐ΒY���A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̏ċp���ɔ�������Ă���B������ς�2.6�g���قǂ��B

���̎����A���l�̎��S�ҁi�ŃK�X���̂͏��O�j�͖�27300�l�������B

���̏ċp�̕��ς̐ΒY���p�ʂ́A1�̂�����A641500/27300��23.5�L���ƂȂ�B

���������l1�̂̏ċp�ɂ͕���22�L�����K�v������A����͘F�̏���ʂƊ��S�Ɉ�v���鐔�����B

�������A����ɉ���l�����Y�����Ƃ����K�X�E���Y���{���ɂ������Ƃ���A�ΒY�͂��̐l���ɉ������ʂ��K�v���B

�����Ȃ�Ƒ�ʂ̐ΒY���^�˂Ȃ�Ȃ��B

���Ƃ���1����2000�l�����Y�����ꍇ�A����ɕK�v�ȐΒY��44�g���ƂȂ�B

�ׂ̃A�E�V�����B�b�cIII�i���m���B�b�c�j�����Ă݂�ƁA�����Ζ����Y�̂��߂Ɉ��50�g���̐ΒY���K�v���������߁A����ȐΒY�̒����ɂƂ�����^�Ԃ��߂̗�Ԃ����݂����B

������A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̏ċp���ɂ�����ȐΒY�̒����ɂƂ�����^�Ԃ��߂̗�Ԃ��Ȃ���Ύ��̏����͐��藧���Ȃ��B

�܂�A�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E���e���̏ċp���ł͑�ʎ��̏����͍s���Ȃ��������A���̂��Ȃ��̂������ʎE�l���Ȃ������̂��v

���@���F�A�E�V�����B�b�cIII���e���@�E�F�r���P�i�E���e���i�ċp��II�j

| �i1�j�����Ζ��Y���邽�߂̃��^���E�K�X����o���邽�߂ɃK�X�����v�����g�@�ł�1��50�g���ȏ�̐ΒY���R�₳�ꂽ�B | 1�̂ɂ�22kg�̐ΒY���K�v�ł���Ƃ���ƁA1����2000�̂��ċp����ɂ�44�g���̐ΒY���K�v�ł���B |

| �i2�j�S���B�ɗאڂ����ΒY�������80m�̒����ΒY�̎R�A�B�ΒY���������肳���邽�߂ł������B | �S���@�ɗאڂ��ĐΒY�̎R����������Ȃ��A�ċp���B�ɗאڂ���L��A�ɂ��Ȃ��B |

| �i3�j 70m�̒����̃R���x�A�E�x���g�C | �ΒY�̉^���{�݂��Ȃ��B |

�@�Q�l�����F�A�E�V�����B�b�c�F�`���̏I���@���J���g�E�}�b�g�[�j��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/mattogno_01.htm�j

1943�N3��1������10��25���܂ŁA���v641.5�g���̐ΒY���A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̏ċp���ɔ�������Ă���B�m28�n�@���̎����A���l�̎��R���͖�27300�l�ŁA������K�X���Y���ꂽ�l�X�̐���118300�l�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�m29�n�@������A��145600���ƂȂ�B���R���̎��l�����̏ċp�̕��ς̐ΒY���p�ʂ́A1�̂�����A641500/27300��23.5�L���ƂȂ�A����͘F�̏���ʂƊ��S�Ɉ�v���鐔���ł���B�K�X���Y���ꂽ�Ƃ����Ă���l�X�v���X���R���̎��l�̏ċp�̐ΒY�̗��p�ʂ́A1�̂�����A641000/145000��4.4�L���ƂȂ�A����͔M�͊w�I�ɂ��肦�Ȃ������ł���B

�m28�nAPMO, D-Au-I-4, segregator 22, 22a.

Danuta Czech, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939 - 1945, Rowohlt Verlag, Reinbeck bei Hamburg 1989, S. 281.

�m29�n���̐��́w�A�E�V�����B�b�c�E�J�����_�[�x����Ƃ��Ă���B

�@�u���܂Ő��������̂͏ċp�F�̔R��������A����͏ċp���Ƃ͂܂������W���Ȃ��B

�@�u���܂Ő��������̂͏ċp�F�̔R��������A����͏ċp���Ƃ͂܂������W���Ȃ��B

2���F���3���F�̂ق����R����2�^3�ōςނ��A�ċp�ɂ����鎞�Ԃ͓����Ȃ̂��B

�փ����N�E�^�E�o�[�،��ɂ���悤�ȁw1200���`1500���x�Ƃ��������Ȃ炽�����ɂ͂₭�ċp�ł��邪�A�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̏ċp�F�͉Η͂�啝�ɋ������邱�Ƃ��ł���悤�ɂ͍���Ă��Ȃ��B

���Ԃ̖��ԘF�̔R�Ď����̉��x�̍ő��1100���ɂ������A�������A�����Ԃ����ғ��ł���ɂ����Ȃ��B

1200���Ƃ��������ł͍��ƑωΗ������n�����Č����荇���Ă��܂��B

������^�E�o�[�،��͉R���ȁB

���āA�A�E�V�����B�b�c�ɂ�����ċp���Ԃ��ǂꂭ�炢�̎��Ԃ������������H

�A�E�V�����B�b�c�ғ����x��800���ł���B

�\�A���h�C�c�̖��ԃf�[�^���Q�l�ɂ��č�������ɂ�800���ł͏ċp�ɂ�2���Ԃ�����B

���������̃f�[�^�̓N�����Q���X�e�B�G���i�A�W�[�����X�A�V���i�C�_�[�^�̖��ԘF�ő��肳�ꂽ�ғ����x�ɂ��ƂÂ��Ă���B

�����Ȃ̂̓A�E�V�����B�b�cI�^�̘F���B

������\�A�̕��ɂ���w800����2���ԁx�Ƃ����������ċp�F�̌^���Ⴄ���߂��̂܂g�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

�����ŁA�A�E�V�����B�b�c�ċp��I�̍ŏ���2���F�̏ڍׂɊւ���1940�N6��10���̏��Ȃ��Q�l�ɂ��悤�B

���̏��Ȃɂ́w1���Ԃ�2�̂��ċp���邱�Ƃ��ł���x�Ƃ������Ƃ�������Ă���B

2���F��1���Ԃ�2�̂Ƃ������Ƃ́A1�F�ł�1���Ԃ�1���Ƃ������ƂɂȂ�B

�A�E�V�����B�b�c�̏ċp�F�ŏċp����鎀�̂͏�Ɖ�����M������̂ŁA�}���ȏċp�������炷�̂��B

����̓K�X�������u�ƌ��т����J�����Ƃ̊֘A�ŁA�ωΔS�y�ō��ꂽ���M�@�̔z�u�Ɉˑ����Ă���v

�@�Q�l�����F�A�E�V�����B�b�c�̋]���Ґ�400���l�\�\���̋N���A�C���A�A���\�\��C.�}�b�g�[�j��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/mattogno_10.htm�j

�@���̘F�́A�_�b�n�E�̘F�ł͂Ȃ��A�A�E�V�����B�b�c�̏ċp��I�ɓ������ꂽ�F�ł���B���̂��Ƃ́A��L�́u�R�X�g�̌��ς���v���炾���ł͂Ȃ��A�A�E�V�����B�b�c�ċp��I�̍ŏ���2���F�̏ڍׂɊւ���1940�N6��10���̏��Ȃɂ���ꂽ�g�b�v�t�Ђ̋Z�p�}��D57253��������炩�ł���B���̐}�ʂ́A�v���T�b�N�ɂ���Ď���6�Ƃ��Č��\����Ă���B

�@���̌^�̘F�̔\�͂Ɋւ��ẮA��L�̏��Ȃ́@�u�킪�Ђ̃v�����t�@�[�����A��L�̘F�ł́A1���Ԃ�2�̂��ċp���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ����łɓ`���Ă���܂��v�i�C�^���b�N�\�\�}�b�g�[�j���j�ƋL���Ă���B

���N���g�E�v�����t�@�[�̓A�E�V�����B�b�c���ǂɌق��Ă�����C�Z�t�ł���A�r���P�i�E�̏ċp�F�̌��ݐӔC�҂ł������B

�@�Q�l�����F�`���̏I���@�}�b�g�[�j��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/mattogno_01.htm�j

�i4�j�@�v���T�b�N�́A�g�b�v�t�Ђ���}�E�g�n�E�[���������e��SS�V���ǂւ�1941�N7��14���̏��Ȃ����p���Ă��邪�A����͐������B�������A�v���T�b�N�͂��̎����̈Ӗ����Ă���Ƃ�����܂������������Ă��Ȃ��B�m9�n�@���̏��Ȃ́A2���F�ł̖�10���Ԃ�30�`36�́\�\1�̂�33�`40���\�\�̏ċp�ɂ��ďq�ׂĂ���B���̌��ʂ́A�z�C�V�X�e���iSaugzuganlage�j�̏������肽�D�K�ȏ����̂��Ƃł̂݉\�ł������B���l���̂ɑ�������̓T�^�I�Ȍ��E�́A�ċp���ł�40���̎�v�ċp�{���̊D�ł�20���̔R�Č�ċp�ł������B�����1���Ԃ̂��Ƃł���A1970�N��ɂ����Ă������A�C�M���X�ōs�Ȃ�ꂽ�ċp����������킩��悤�ɁA�K�X�F�ł̍ŏ��̎��Ԃł���B�m10�n�@33���i�{20���̔R�Č�ċp�j���B���ł���̂́A��O�I�ȏꍇ�ɂł���A����߂ĒZ���Ԃ����ł���B�����̃f�[�^���K�p����Ă���̂̓O�[�[���̘F�����ł���A����̓g�b�v�t�А��̉�2���F�ł���A����͂��Ƃ��Ƃ͐Ζ���R���Ƃ��Ă������A2�̑����K�X�������u�̓����ƂƂ��Ɂi�v���T�b�N�̎���7�j�A�_�b�n�E�̍ŏ��̘F�̂悤�ɐΒY�R���ɉ������ꂽ���̂ł������B�n���̋Z�p�I�ȍ���̂��߂ɁA�����̃f�[�^���A�E�V�����B�b�c�̏ċp��I�ɓK�p�ł���̂͗��_��̂��Ƃ����ł���B

[10] "Factors Which Affect the Process of Cremation: Third Session" by Dr. E.W. Jones, assisted by Mr. R.G. Williamson. Extracted from: The Cremation Society of Great Britain Annual Cremation Conference Report, 1975.

�@�Q�l�����F����F�A�E�V�����B�b�c�F�`���̏I���@���J�����E�}�b�g�[�j��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/mattogno_01.htm�j

�i3�j�@�v���T�b�N�����p���Ă��鎑���̓g�b�v�t�Ђ���}�E�g�n�E�[���������e��SS�V���ǂւ�1941�N1��6���̏��Ȃł���i98�ł̒�25�j�B���k��C�̓����́A�ċp���Ԃ�Z�k����Ƃ����̂́A�e�L�X�g�ɂ́i���邢�͎��ۂɂ��j�����̂Ȃ��A�v���T�b�N�̜��ӓI�Ȑ����ł���B�e�L�X�g�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�u��̘F�ł́A�ċp����鎀�̂͏�Ɖ�����M������̂ŁA�}���ȏċp�������炷�v�m8�n�B

���̏��Ȃ����y���Ă���̂́A�Z�p�}��D57253�ɂ���A�E�V�����B�b�c�^��2���F�ƁA�ݒu����Ȃ������ΒY�R���F�i�}��D58173�j�ł��邩��A�i���Ԃ̘F�Ɋւ���j�u�}���ȏċp�v�Ƃ�1940�N11��1���̏��Ȃ̒��̃N���g�E�v�����t�@�[���w�E���Ă���1���Ԃɑ��Ȃ�Ȃ��B���́u�}���ȏċp�v�́A�K�X�������u�ƌ��т����J�����Ƃ̊֘A�ŁA�ωΔS�y�ō��ꂽ���M�@�̔z�u�Ɉˑ����Ă���B

�@�Q�l�����F�A�E�V�����B�b�c�̋]���Ґ�400���l�\�\���̋N���A�C���A�A���\�\��C.�}�b�g�[�j��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/mattogno_10.htm�j

�d�v�ؐl�̃w�����N�E�^�E�o�[�́A1945�N2��27���A28���Ƀ\�A�̐q����Ă���B�ނ́A�ċp��I��2�R�Ď��F��1200�`1500���ʼnғ����Ă����Əq�ׂĂ��邪�A����͂܂������n�����Ă���m6�n�B�܂��A�ċp��II��III��5��3�R�Ď��F��1�̔R�Ď��ł́A20�`25���ŁA4�`5�̂��ċp���ꂽ�Ə،����Ă��邪�A������Z�p�I�ɂ͕s�\�Ȃ��Ƃł���B����ɁA�ċp��II��III�ł́A1����3000�̂��ċp���ꂽ�Ə،����Ă��邪�A����́A�|�[�����h�ƃ\�A�́u���Ƃ����v���q�ׂĂ��鐔���Ƃ҂�����Ή����Ă���m7�n�B

�i�����j

���N�O��1944�N8���A�ʂ̃\�A�́u���Ƃ����v�A���Ȃ킿�A�Z�p�҂̃N���E�[�A�e�����l���A�O���S���t���AH.�R���Ђ̐��������}�C�_�l�N�������e���̏ċp�F�ɂ��Ắu���ƕv���쐬�����B���̕ɂ́A�u�قȂ������x�ł̈قȂ����ċp�F�ɂ����鎀�̏ċp���Ԃ����肷�邽�߂̐}�\�v���܂܂�Ă���B�쐬�҂ɂ��ƁA���̐}�\�́A�N�����Q���X�e�B�G���i�A�W�[�����X�A�V���i�C�_�[�^�̖��ԘF�ő��肳�ꂽ�ғ����x�ɂ��ƂÂ��Ă���B����ɂ��ƁA800���̉ғ����x�ł̏ċp���Ԃ�2���Ԃł������B����͒Ⴂ�Ƃ͂����Ȃ����A���ۂɕK�v�Ȏ��Ԃ������Ă����B���̐}�\�ɂ��ƁA�����̋���ȁu�M���ċp�F�v�ɂ�����1000���̉ғ����x�ł̏ċp���Ԃ�60���A1200���ł�50���A1300���ł�45���A1400���ł�30���A1500���ł�15���ł�����[9]�B���ԘF�̔R�Ď����̉��x�̍ő��1100���ɂ������A�������A�����Ԃ����ғ��ł���ɂ����Ȃ��B�ċp�Ɋւ���h�C�c�̂����Ƃ��悭�m���Ă���Z�p�҂̈�l���q�����g�E�P�X���[�͂��̓_�Ɋւ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���m10�n�B

�u�ċp���̍쓮�ɂ��Ă̕��̒��ɂ́A1200�|1500���ł̉ғ����x�������Ό��y����Ă��邪�A�c����͑���̌�肩�A���肳��Ă��Ȃ����x�ł��낤�B���̉��x�ł́A���ƑωΗ������n�����Č����荇���Ă��܂�����ł���B�f�b�T�E�ł̎����ɂ��ƁA�����Ƃ������I�ȉғ����x��850������900���̂������ɂ���B�v

�A�E�V�����B�b�c�������\�A�́u���Ƃ����v�́A�g�b�v�v�Ђ̘F�̏ċp���Ԃ��A�n�����Ă���قǒZ��20�|40���Ƃ��Ă��邪�A�ނ�́A������Z�o����ɂ������āA���̂悤�ȏċp���Ԃ��B���ł���̂�1200�|1500���ł���Ƃ����}�C�_�l�N�̒����̐}�\�Ɉˋ������ɂ������Ȃ��m11�n�B

�ȏ�̂��Ƃ���A�F�̉ғ����x��1200�|1500���ł������Ƃ����^�E�o�[�،��́A�܂��������肦�Ȃ��悤�ȒZ���ċp���Ԃ��ߖ����悤�Ƃ��鎎�݂ɂ����Ȃ����Ƃ��킩��B�u���Ƃ����v���g�����̉��x����яċp���Ԃɂ��āA�^�E�o�[�ɒ��ځE�ԐړI�ɏ�����Ă����Ƃ����̂��B��̘_���I���_�ł���B�̂���1945�N5���A�i�����̏����ɂ��ĂقƂ�Ǘ������Ă��Ȃ��j�^�E�o�[�́A�|�[�����h�l���������E�[�[���̐q����āA�F�̉ғ����x��1000�`1200���ł������Ə،����Ă��邪�m12�n�A�ċp�\�͂Ɋւ��ẮA�Ȋw�I�ɗ�����Ă��Ȃ����������̂܂咣���A400���l�̋]���҂Ƃ����\�A���̐������������Ă���m13�n�B�^�E�o�[�͎��Ȗ����Ɋׂ��Ă��邱�Ƃ𗝉����Ă��Ȃ������ɂ������Ȃ��B���̐}�\�ɂ��ƁA���̉��x�ł̏ċp���Ԃ͕���75���Ȃ̂ł��邩��B

�m6�n�R�Ď��̉ғ����x�́A800���ł������B1500�����B���ł���̂́A�K�X������̔��Ώꏊ�����ł���B

�m7�nProtocol of the questioning of Henryk Taubers from Februar 27-28, 1945. GARF, 7021-108-13, pp. 1-12.

�m8�nJ. Graf, C. Mattogno, Concentration Camp Majdanek. A Historical and Technical Study; Theses & Dissertations Press, Chicago 2003, p. 79. �}�C�_�l�N�̎��ۂ̋]���҂͖�42300���ł������B(ibid., Chapter 4).

�m9�nIbid, p. 286.

�m10�nR. Kessler, Rationelle Warme-Wirtschaft in Krematorien unter besonderer Berucksichtigung der Leuchtgasfeuerung, in: V. Jahrbuch des Verbandes der Feuerbestattungs-Vereine Deutscher Sprache 1930, Konigsberg 1930, p. 136.

�m11�n����Ɋ���Ȃ̂́A4�|5�̂�1�̂Ɠ������Ԃŏċp���ꂤ��Ƃ����\�A�́u���Ƃ����v�̏،��ł���B���Ȃ݂ɁA�h�C�c�̖@���́A1�̈ȏ����1�R�Ď��ŏċp���邱�Ƃ��ւ��Ă����B

�m12�nHos Trial, Band 11, p. 133.

�m13�nIbid., p. 150.

�@�u���āA���̐ΒY�K�X�̏ċp�F�͈�������Ԏg�p�ł��邾�낤���H

�@�u���āA���̐ΒY�K�X�̏ċp�F�͈�������Ԏg�p�ł��邾�낤���H

������20�������B

�ΒY���g�����K�X�����F�́A�F�̐��|�̂��߂ɖ����̋x����K�v�Ƃ��Ă����B

�n���ĘF�ɕt�������ΒY�̎c�]���������Ԃɂ́A���M�@�̃O�����_�̂������̔R�ċ�C�̒ʉ߂�j�Q���A�ċp�F�̍쓮������ቺ�����Ă��܂����炾�B

�Ƃ������Ƃ́A�A�E�V�����B�b�c�̏ċp�F�͈��20���Ԏg�p�����Ƃ��āA1�F�ɂ�20�l���ċp�ł����Ƃ������ƂɂȂ�B

�Ȃ��A�ԌR���������������̃A�E�V�����B�b�c�̎����w1943�N3��17���x�̋L�^��ɂ��A���e����SS�͈��12���Ԃ̎g�p��z�肵�Ă����B

20���ԂƂ��������͂����܂ŗ��_��̍ő�l�ƂȂ�B

12���Ԃ�z�肵�����̂�20���Ԏg�������Ă�������͉��邾�낤���B

�ȏ�̐��������ɏċp����1���̍ő�ċp�\�͂�}�ɂ��Ă݂悤�v

�@�Q�l�����F�`���̏I���@�}�b�g�[�j��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/mattogno_01.htm�j

�ΒY���g�����K�X�����F�́A�F�̐��|�̂��߂ɖ����̋x����K�v�Ƃ��Ă����B�n���ĘF�ɕt�������ΒY�̎c�]���������Ԃɂ́A���M�@�̃O�����_�̂������̔R�ċ�C�̒ʉ߂�j�Q���A�ċp�F�̍쓮������ቺ�����Ă��܂�����ł���B���u�����������e���̋Z�t�R����1941�N10��23���Â��̏���[12]�ɂ��ƁA�������e���̏ċp�F�͍ő��20���Ԃ����g��ꂽ�Ɛ����ł���B

�m12�nLetter of H. Kori G.m.b.H. to SS-Sturmbannfuhrer Lenzer, Lublin, of 23 October 1941. Archiwum Pa?stwowego Muzeum na Majdanku, sygn. VI-9a, vol.1.

�@�Q�l�����F�`���̏I���@�}�b�g�[�j��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/mattogno_01.htm�j

�i�v���T�b�N��119�łɌ��y���Ă���j1943�N3��17���̋L�^��iAktenvermerk�j�m26�n�́A�r���P�i�E��4�̏ċp���̐ΒY����̌��ς���������Ă���B�ċp���̉ғ����Ԃ�12���ԂƂȂ��Ă���B���̏��Ȃ͘F�̔��M�@�̔R�Ĕ\�͂������Ă���B����䂦�A�ċp���ꂤ�鎀�̂̐����v�Z���邱�Ƃ��ł���B���Ȃ킿�A1���ɂ���362�̑��������l�̎��̂ł���B3��1������17���܂ł̃r���P�i�E�ł̕��ώ��S����1��292���ł���m27�n�A����͏ċp�̂��߂̐ΒY����̏����̂��Ƃł́ASS�̌��ς����80���ɂ�����B����́A���̌��ς��肪�A���ϓI�Ȏ��S���{20���̈��S�}�[�W���ɂ��ƂÂ��ĎZ�o����Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B

�ċp�\�� |

|

| �ċp��I | 120�l�i2���F�~3��~20���ԁj |

| �ċp��II | 300�l�i3���F�~5��~20���ԁj |

| �ċp��III | 300�l�i3���F�~5��~20���ԁj |

| �ċp��IV | 160�l�i8���F�~1��~20���ԁj |

| �ċp��V | 160�l�i8���F�~1��~20���ԁj |

| ���v | 1040�l�i�A�E�V�����B�b�c120�l�{�r���P�i�E920�l�j |

�@�u���āA�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E���e���̏ċp�F�̈���̏ċp�\�͂��v�Z�ł����킯���B

�@�u���āA�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E���e���̏ċp�F�̈���̏ċp�\�͂��v�Z�ł����킯���B

����������͂����܂ŗ��_��̘b�Ŏ��ۂ͂����ƒႢ�B

�A�E�V�����B�b�c���e���̏ċp��I�ɂ�����ŏ��̏ċp��1940�N8��15���ɍs��ꂽ�B

�킸��3�������11��22���ɁA���ǂ̓x�������̒��������E���݊Ǘ��ǂɎ��̂悤�ȏ��Ȃ𑗂��Ă���B

�w�ċp���̂���܂ł̍쓮�́A1�N�̔�r�I�D�s���Ȏ����ɂ����Ă������A2�̎����������F�͏���������x

�v���T�b�N�ɂ��ƁA1940�N3������12���܂łɁA�A�E�V�����B�b�c�ł�2000���̎��҂��o���B

1����8�����ς��B

������A�A�E�V�����B�b�c�̏ċp��I�����_���1����120�̂��ċp�ł���͂������A���ۂɂ�1����8�̂��ċp����̂ɂ����������Ă������ƂɂȂ�B

���̎��_�ŗ��_��̐����Ȃlj��̖��ɂ������Ȃ��悤�ȋC�����邪�A���_��͂��ꂪ�ő�l���v

�@�Q�l�����F�`���̏I���@�}�b�g�[�j��

�i�A�h���X�Fhttp://revisionist.jp/mattogno_01.htm�j

�ŏ��̏ċp��1940�N8��15���ɍs��ꂽ�i13�Łj�B�킸��3�������11��22���ɁA���ǂ̓x�������̒��������E���݊Ǘ��ǂɎ��̂悤�ȏ��Ȃ𑗂��Ă���B�u�ċp���̂���܂ł̍쓮�́A1�N�̔�r�I�D�s���Ȏ����ɂ����Ă������A2�́i�R�āj�����������F�͏���������i����䂦�A�s�[���ł���\�}�b�g�[�j���j���Ƃ��������B�v[11]�v���T�b�N�ɂ��ƁA1940�N3������12���܂łɁA�A�E�V�����B�b�c�ł�2000���̎��҂��o���i146�Łj�B1����8�����ςł���B������A�A�E�V�����B�b�c�̏ċp����1����8�̂��ċp����̂ɂ����������Ă������ƂɂȂ�B���̏��Ȃ́A���X�N�������قɂ���A�E�V�����B�b�c���ǂ̎����̈ꕔ�ł��邪�A�v���T�b�N�͂���Ɍ��y���������Ă��Ȃ��B��������O�����ނ̓��@�͗e�Ղɗ���������B

�@�u1���̗��_��̏ċp�����o������A���Ƃ͂���Ɏ��ۂ̉ғ��������킩��Ώċp�\�Ȑl�����o��B

�@�u1���̗��_��̏ċp�����o������A���Ƃ͂���Ɏ��ۂ̉ғ��������킩��Ώċp�\�Ȑl�����o��B

�c�c�Ǝv�������ԈႢ���B

���͂��̐����͂��܂���ɗ����Ȃ��B

�Ȃ��Ȃ��ċp�F�̑ωΕǂ͈��̎g�p�ʼn��Ă��܂����炾�B

���ۂɁA�O�[�[�����e����2���F��3200��̏ċp�̌�ɉ�̂��đωΕǂ�ւ��Ă���B

�����1����1600��̏ċp�ɑς�����B

�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̘F��1���ɂ��A���Ȃ��ڂɌ��ς����āA3000��ɑς�����Ƃ��悤�B

�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E���e���ɂ͍��v52�F������i�A�E�V�����B�b�c6�F�{�r���P�i�E46�F�j����A52�F�~3000��Ŗ�156000�̂��ċp�ł������ƂɂȂ�B

������15���l���B400���l�͂��납100���l���ċp���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

100���l���̏ꍇ�A�A�E�V�����B�b�c�ɂ͓ŃK�X��̂�85���l���c���Ă������Ƃɂ���B

�ł͉��ɏċp�F�̑ωΕǂ�10000��ς�����Ƃ��悤�B�O�[�[�����e���̏ċp�F�̑ωΕǂ�3�{�ȏ�̑ϋv�͂������Ă����Ƃ���B

����ł�52���l�B�����\����Ă���100���l�̔������B

�c���48���l���̃K�X�E���̂́A�ċp�����玝���o����������ɂǂ��֏����Ă��܂����̂��낤���H

���_�͈�����Ȃ��B

������K�X���ŎE���ꂽ�l�Ԃ͈�l�����݂��Ȃ������Ƃ������Ƃ��B

100���l�A���邢��400���l�Ƃ�����̂����ׂĔR�₵�ĊD�ɂ��Ă��܂����߂ɂ́A�ωΕǂ��C������K�v������B

�������̐���̊��S�Ȓ��ւ��������؋��͂Ȃ��B

���������ւ��������Ȃ�Ώ��ނ͂������A��̂������S�g���Ƃ����ωΕǎ��ނ��K�v�ƂȂ邪�A���̍��Ղ��Ȃ����炾�v

�@�Q�l�����F�`���̏I���@�}�b�g�[�j��

���R�u�E�V���P�b�^�[�Z�t�́A1941�N�ɁA�G���t�F���g�̏ċp���̃g�b�v�t�А��̓d�C���F�ɂ��āA���̘F��3000��̏ċp�����s�ł��A�F�̕ǂ�2000��̏ċp�ɑς�����Əq�ׂĂ���B�m40�n�@�O�[�[���̘F��3200��̏ċp���s�Ȃ��m41�n�A���̌�A�������̂��āA�ωΕǂ�ւ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B�m42�n�@����䂦�A1����1600��̏ċp�ɑς�����B�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�̘F��1���ɂ��ő��3000��̎g�p�ɑς�����Ƃ���ƁA��156000�̂��ċp�ł������ƂɂȂ�i�v���T�b�N�ɂ��ƁA�o�^���l�̂������̋]���҂�130000�ł���m149�Łn�j�B675000�̂̏ċp�ɂ́A���Ȃ��Ƃ�4��̎��̑ωΕǂ̊��S�Ȓ��ւ����K�v�ł���B���̂��Ƃ́A�ċp��II�AIII�����ŁA256�g���̑ωΕǎ��ނ��K�v�ł��邱�ƂɂȂ�i�K�X�������u�̕ǂ��l���Ȃ��ł��j�B�܂��A�����ɁA�i�O�[�[���̌o���ɂ��ƂÂ��Ɓj��7200���Ԃ̘J�����Ԃ��K�v�ƂȂ�B�ɂ�������炸�A�A�E�V�����B�b�c��SS���u�����̂܂܁v�c���Ă������ǎ����\�\�v���T�b�N���������\�\�ɂ́A�����̋���v���W�F�N�g�Ɋւ��鍭�Ղ͂Ȃ��B����́A����炪���s����Ȃ��������Ƃ��Ӗ����Ă���B�Ƃ����̂́A���ǂ̋L�^�ɂ́A����������ƁA828�}���N�Ƃ������z�Ȏx�����Ɋւ��Ă��A���ǂƃg�b�v�Ђ̂������Łu���X�ȍs���I�x�������Z�v(59��)���������݂��Ă��邩��ł���B675000�̏ċp�́A�Z�p�I�ɕs�\�ł���B���������āA��ʐ�ł̓A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�ł͂܂��������s����Ȃ��������ƂɂȂ�B

���d�C���F�Ƃ����͓̂d�C�Ŕ��M�����q�[�^�[��M���Ƃ���F�ł���B

�@�u�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�ɂ͓ŃK�X�ŎE���ꂽ���S���l�̈�̂����ׂďċp���邱�Ƃ��ł���ċp�F�ȂǂȂ������B

�@�u�A�E�V�����B�b�c�E�r���P�i�E�ɂ͓ŃK�X�ŎE���ꂽ���S���l�̈�̂����ׂďċp���邱�Ƃ��ł���ċp�F�ȂǂȂ������B

����Đ�Ōv�悪�������Ƃ��Ă��؋��B�ł͕s�\�B

�K�X�E���̂͂Ȃ������B�䂦�ɐ�Ōv��͂Ȃ��������A���s����Ȃ������̂��B

����͂���ŏI���B

�܂��l�^�����܂�����X�V���邾�낤�B�ȏゾ�v